日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)は、世界と比して周回遅れという声が聞かれる。経済産業省が昨年9月に発行した「DXレポート」は、このままDXが実現しないと、2025年以降、年に12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘した。こうした危機感とその打開策について、「DXレポート」を主導した情報技術利用促進課長の中野氏に語っていただいた。

語り手

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課長

中野 剛志氏

1996年 通商産業省(現経済産業省)に入省。2000年 エディンバラ大学大学院に留学し、01年 優等修士号、05年 博士号取得。03年 イギリス民族学会よりNation and Nationalism Prize受賞。10年から12年 京都大学大学院工学研究科助教、准教授を歴任。12年 経済産業省に復帰。14年 特許庁総務部総務課制度審議室長。17年7月より現職。著書に『TPP亡国論』(集英社新書)他多数。

聞き手

株式会社野村総合研究所 常務執行役員 金融ITイノベーション事業本部長

林 滋樹

1988年 野村総合研究所入社。PMS開発部に配属。保険システム部、金融ソリューション部門プロジェクト開発室長、金融ITイノベーション推進部長を経て、2007年に野村ホールディングス株式会社に出向。09年にNRIに戻り、保険システム推進部長。12年 執行役員 保険ソリューション事業本部副本部長。2014年 同本部長。2016年 常務執行役員。2017年より金融ITイノベーション事業本部長。

イノベーションのジレンマ

林:

昨年、経済産業省は「DXレポート」を発行されました。

このレポートは中野様が率いる商務情報政策局情報技術利用促進課が出されましたが、この課はどのようなミッションを持たれた組織でしょうか。

中野:

簡単に言うと、情報政策の中でも、いわゆるITベンダー産業をどうしていくかという側ではなくて、ITを使うユーザー側がITをどう導入していくか、IT関係の人材をどう育成していくかを所管しています。

林:

このレポートの副題には「ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開」といった刺激的な文字が躍っています。「崖」というのはすごく面白い表現だと思いました。

中野:

日本は、IT化について70年代、80年代と早くから頑張ってきたにもかかわらず、デジタルトランスフォーメーション(DX)に関しては乗り遅れています。

その理由として、組織の文化や雇用システムが内向きだからとか、経営戦略がないといったことが言われています。けれども、私は、グローバルで戦っている企業がビジョンや戦略がないとは思えません。むしろ、ビジョンや戦略があっても1社では何ともしがたい阻害要因があるのではないかと思います。そうであれば、それを取り除くのが政府の仕事です。

成功している事例として、日本航空の話を伺ったことがあります。日本航空は積極的にAIの導入などを図っています。どうしてそういうことが可能になったのか。「昔はそう簡単にはいかなかった。50年使ったレガシーシステムを7年で800億円かけて全社2,000人態勢で刷新に成功したので、今日がある」ということでした。

この話から感じたのは、一つには古いシステムが残っているとDXができないということ。二つ目は古いシステムを刷新するということは一流企業でも容易ならざることであることです。

林:

よくある話ですが、よくできたシステム、よくできた社会は、「イノベーションのジレンマ」で、壊せなくなってしまっています。

中野:

本当に「イノベーションのジレンマ」とはよく言ったものです。

AIでも何でもそうですが、新しい技術が登場すると、「いち早く採り入れろ」と皆さんおっしゃいます。しかし、出てきた技術をいち早く採り入れるということは、後から考えると一番古い技術を入れてしまったことにもなります。日本の場合、早くは70年代から情報化を進めてきたが故に、当時は最先端であるけれども、今からすると非常に使い勝手が悪いシステムを入れたことになります。しかもそれを真面目に堅牢につくったため取り換えがきかなくなってしまいました。これは、最先端の技術で最適化を図っていかなければ生き残っていけない企業が避けられないジレンマです。

基本は民間企業のイニシアチブに任せたほうが物事はうまくいきます。DXへの取り組みは、民間企業が得意とするところですから、われわれとしては、先に行くための障害となるレガシーシステムの刷新のお手伝いにフォーカスしました。

実は「DXレポート」は、情報技術利用促進課と情報産業課の連名となっています。情報産業課は、ITベンダーを管轄する組織です。

情報産業課は、なぜ日本のIT産業がこんなに頑張っているのに苦戦しているのかを探っていました。そうした中で、「お客さまがレガシーシステムを抱えている以上、それをメンテナンスする必要がある。もちろんITベンダーは、それで利益を得ていた面はある。そのため、こうしたメンテナンスの比重が大きい企業においては、新しい技術に人材を割きたい、新しい技術をやりたい若手人材を確保したいと思っていても、それを実現することが難しい」という悩みを抱えていることが判明しました。

しかし、それだけでは、ユーザー側に問題があるのか、ベンダー側に問題があるのかといった「どっちが悪い」論争になりがちです。「そうではない」、ということで、両課で取り組むことにしました。

林:

縦割りと言われる中で、すごく画期的な挑戦ですね。

日本航空の例は、象徴的だと思うんです。極めてエスタブリッシュな会社が一度破綻しました。それゆえ、不退転の決断であったと思います。そこまで追い込まれたということです。しかし、事業継続している場合はなかなか踏み込めないところがあります。

中野:

事業継続を高いミッションとしている公益的な事業体、例えば、金融機関、鉄道会社、電力会社は、システムの規模も大きいですし、より堅牢に作られているので、特にレガシーシステムが残りやすいです。しかも、こうした企業は、一企業が破綻すると日本経済自体がおかしくなるような側面もあります。

レガシーシステムの刷新、DXを妨げる要因は他にもあります。

デジタルについての理解が浅い人は、「しょせんITは道具にすぎないから、業務や戦略に合わせてそのシステムを構築していればいいのだ」と思いがちです。その考えに従ってシステムを構築すると、事業の変革に合わせてシステムが複雑になり、それが大きくやぼったくなって、動かなくなってレガシーシステムになっていきます。

今は、ITというのは単なる道具ではなくて経営そのものになっています。業務に合わせてシステムをいじるのではなく、システムに合わせて業務を簡素化したりスピード感を上げたりといったことをセットでやらなければならない。逆にいうと、高い金額をかけて最新のシステムを入れても業務が現行踏襲であれば、導入した効果は出ません。システムに合わせて業務を変革できたかどうかはユーザー次第で、ベンダーではありません。

ただ、金融機関、鉄道会社、電力会社などは、その業務の在り方を国によって規制されているので、そう簡単には変革できないというジレンマはあると思います。

林:

鉄道会社の役員の方が、「本当はデータをいっぱい持っているので、いろんなサービスを考えることができるんです。ですが、君たちは、鉄道会社であって、データを使ったビジネスをしているわけではない、と言われてしまいます」と話されていました。鉄道会社こそ、例えば高齢者へのサービスなどのデータを持っています。

中野:

先ほどの金融機関、鉄道会社、電力会社は、今のデータ駆動型社会、データを制する企業が勝つという時代においては、データの宝庫であり、DXをやると効果が大きく出ます。しかも、こういった企業は1社に利益が上がるだけではなくて国民に裨益します。実は、一番DXやレガシーの刷新をしにくい反面、日本経済が活性化するほどの効果が期待できます。

林:

国も相当レガシーのものが残っていますね。

中野:

その通りです。言い訳がましいですけれども、仕方のない面というのもあります。

レガシーシステムの刷新には、5年、10年かかります。しかも、当初の計画がその通りにいくとは限りません。政府は税金で動いており、予算は単年度主義です。レガシー刷新のスケジュール感が全然合わないという点が難しくしています。

林:

国の予算という「崖」ではなく「壁」があるわけですね。

例えば、行政独自のシステムをつくるのを止める、という手はあるかもしれません。「SupTech」と言われていますが、民間が使っているシステムを行政にも導入するんです。例えば、金融機関を管理するシステムは、世界中にあります。金融機関も行政も同じシステムを使い、データだけを吸い上げて管理すればいい、という発想です。

2025年の目指す姿

林:

「DXレポート」では、「2025年」と明確なターゲットイヤーを出されています。「経産省は2025年と言っているけれども、NRIは大丈夫?」と言われるくらい、「2025年」は浸透し始めています。

中野:

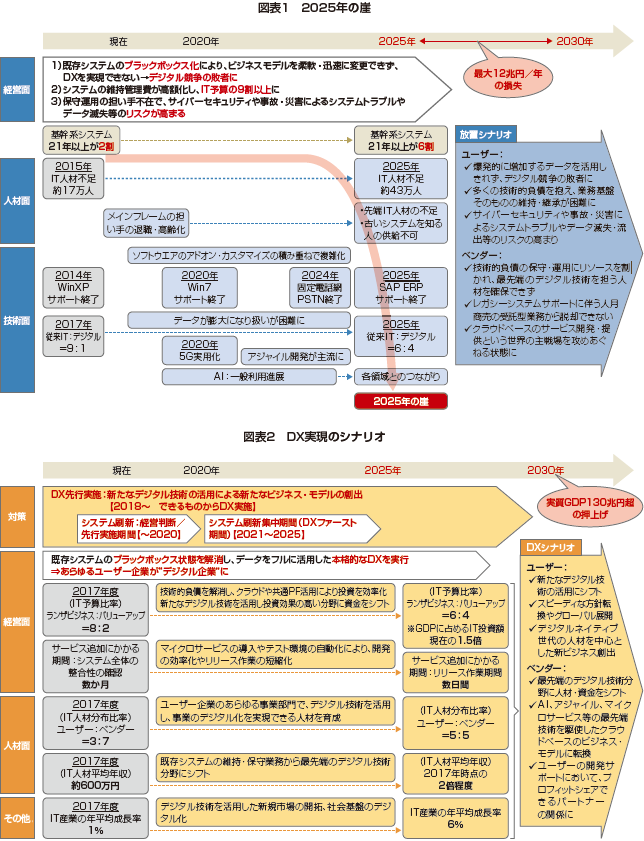

現在、大企業の基幹システムの約2割が導入後21年以上、約4割が10年以上経過しています。単純計算で2025年には21年以上が約6割になります。要するに、古いシステムが過半を超えるわけです。

刷新を一番急がなければいけないドライブが人材問題です。どの企業も古いシステムの構造を理解している人材は引退しつつあります。今はまだ辞めたOBを呼び戻すことはできますがそれも2025年には厳しくなるでしょう。

もう一つは、若い人たちです。学校で最先端のコンピューターゲーム、最先端の技術を学んできた人たちが、入社してみたら30年前のシステムのメンテナンスをさせられるということで、どんどん辞めていってしまっています。ITの若い人材が足りないといって奪い合っているときに、辞めていかれるわけです。

林:

私どもも人材確保の厳しさを実感しています。レガシーシステムを担当させると退職願いが提出されますし、ブロックチェーンといった新しい仕事をしている若者には、外資系から2倍、3倍の給料のオファーが来ますので、引き留めるのが大変です。

中野:

当然、人材が足りなくなってメンテナンスも難しくなれば、システムの維持管理費も非常に高くなっていきます。既に今でもIT予算の8割以上を維持管理が占めているというのですから、放っておくと9割以上になってしまいます。

それから、技術面でいうと、今から2025年にかけてシステムのサポート切れが次々と起きていきます。SAPのERPの2025年のサポート終了は最も象徴的です。サポート切れのシステムは、過度なカスタマイズをしてしまっていると、簡単には更新できませんし、更新しないシステムを使うと、障害のリスクが高まります。民間調査会社が、老朽化、複雑化によるシステム障害で生じる経済損失が今でも年間4兆円くらいあるというレポートを出しています。そうすると、21年以上のシステムが約2割で、4兆円が吹っ飛んでいるということは、2025年にそれが6割になると、単純に3倍すると最大12兆円のシステム障害系の経済損失が生じるということになります。仮にシステム障害が起きなくても、それを防ぐためのコストが同じくらいかかるだろう、ということです。

それから、古い技術が退出すれば、新しい技術が入ってきます。クラウドはもっと普及するでしょう。アジャイル開発やAIもさらに普及します。その中でもインパクトが大きいのは5Gの実用化です。これにより、データのトラフィック量が莫大に増えます。今でも「データ駆動型社会」と言われてはいるものの、実感が伴っていないところがあります。しかし、5Gになると本当に実感が湧いてくると思います。

2025年をターゲットイヤーにするのは遅いという意見もありました。もちろん早いほうがいいと思いますが、「2020年までに」と危機感をあおったとしても、計画をしっかり立てなければ失敗するケースが多くなってしまいます。かといって、2030年まで延ばすことはできません。ですので、2025年にして、この2~3年で準備、計画、人材確保・人材育成をやっていただき、2021年から2025年を集中的に対応する期間と想定しました。

どの企業もシステムの刷新をしたいものの、競争が激しい中で他に設備投資をしなければいけないし、R&D投資もしなければいけません。限られた資源を割り振ろうとすると、どうしてもシステムの刷新は劣後します。

しかし、いつかはやらないといけないので、2021年から2025年の5年間だけでいいので、投資の最優先課題をシステムの刷新に置く、DX集中投資期間のイメージを持っていただきたいと思います。

実質GDP130兆円超の押し上げ効果

林:

DXレポートでは、危機感をあおるだけではなく、レガシーシステムの刷新を成し遂げた後の世界も描いています。

中野:

現在と2025年でどういうふうに世の中が変わっているかを、今回の「レポート」で示しました。初めにお断りすると、明るい未来を示すような数字になっていますが、これでも実は結構控えめに見積もったものです。例えばAmazonが成し遂げているようなことを数字に並べても、普通の会社にとってはリアリティがないですし、信ぴょう性がなくなりやる気を削いでしまいます。

数字の中で一番重視しているのが、IT関連の予算比率です。システムが古いせいで維持管理に8割、バリューアップに残りの2割という比率が現在の相場ですが、刷新すれば維持管理は全体の6割まで下がり、バリューアップに4割を費やせます。恐らくIT予算全体も今より1.5倍くらい増えるだろう、というイメージでいます。

2つ目が、システムのリリースまでにかかる時間の短縮です。

サービスを追加しようとすると、今は、システム全体の整合性を取らなければいけないので、数か月かかりますとか2年待ってくれ、といった話になります。しかしDX後は、非常に柔軟なシステムになっているので、新しいサービスをリリースするのに数日間で済むと聞いています。数分で新しいサービスをリリースできる会社もあるそうです。

それから、今回の「DXレポート」で強調したのは、ユーザーとベンダーのIT人材の比率です。今は、IT人材はユーザーに3割、ベンダーに7割いるといわれています。ベンダー側に7割いるのは一見当たり前のように見えますが、アメリカの比率は逆で7対3です。ユーザーがITエンジニアを抱えて、ある程度のことは自分たちでやってしまっています。ヨーロッパでも5対5くらい。アメリカとは雇用慣行も異なるので単純に比較はできませんが、3対7というのは日本のユーザー側にITエンジニアがいなさ過ぎると言えるのではないでしょうか。

これからは、競争力の源泉とITが密接に絡んできますから、おそらく、ある程度自前でやらざるを得なくなるでしょう。そうすると、ユーザー:ベンダーの比率は2025年には欧州並みに5対5になるだろう、と考えています。

あらゆるユーザー企業がある種のデジタル企業になり、ちょっとしたアプリくらいでしたら自分達で開発してリリースしていく。かなり高度で、専門知識がないとできないようなものだけをベンダーに任せる、というスタイルになっていくだろうと思っています。

林:

グローバルに見ると、よく事例でとりあげられるのがContinentalという会社です。元々タイヤの会社だったのがソフトウエアの会社をたくさん買収して自動運転の会社になり、結局買収したソフトウエアの会社の人が経営者になっています。

アメリカの大きい金融機関には、10万人、20万人という社員がいて、そのうちの大体14%がITの要員と言われています。GoldmanSachsにいたっては3割になっており、彼ら自身「自分たちはITの会社」だと言っています。そして、店舗も持たずにオンライン完結型のサービスを投資銀行が仕掛けるなど、ITを軸に新しいビジネスラインをどんどん増やしてきています。先ほどのバリューアップのほうに、資金の大半を投下しており勝負を懸けているわけです。

中野:

情報技術利用促進課のミッションにユーザーのIT化と人材育成があります。

ユーザーがどんどんITエンジニアを雇っていく必要があるのですが、ITエンジニアが足りません。そこでリカレント教育にも力を入れたいと思っています。経済産業省が、AI、データサイエンス、IoTといった先端技術を学び直す講座を認定し、そのうち厚生労働大臣が指定した講座については、教育訓練給付金を活用して働く方の受講費用を支援する制度があります。

もう一つ。今までは、ITエンジニア向けに「ITスキル標準」を示して、そのスキル・レベルに対応した「情報処理技術者試験」を設け、エンジニアのステップアップやIT企業におけるエンジニアの人事評価に使ってもらっています。これのユーザー向けに「ITリテラシースタンダード(ITLS)」を、昨年12月にリリースしました。

既に某金融機関の方が、「全社員にITリテラシーを身につけさせたいので、それに対応した「ITパスポート試験」を受けさせたい」と言っていました。かなり本気だな、と思いました。

林:

経産省がつくられた情報処理に関わる資格制度は、省庁の中で最も成功したモデルだと思います。NRIでも、資格試験を取っていないと昇格できない仕組みができています。資格というのは日本人に向いていますね。

中野:

情報処理技術者試験でも一番易しい「ITパスポート」の受験者が、最近増えています。受験申込者数は8万人くらいで推移していましたが、2018年度は10万人に達したと思います。その経験を生かして、ユーザー側のITリテラシーを向上させるITLSも推進していきたいと思っています。

林:

厳しい現実と明るい未来に向けて、数値目標を設置して、「みんなで頑張ろうよ」というムードづくりは、やはり国の力だと思うんです。

例えばインバウンド4,000万人という目標は、みんなでその実現に向けて対応することが日本経済の活性化や地方創生になるという機運を高める結果となっています。

ITについても、DXレポートにあるように「GDP130兆円の押し上げ効果」という数値目標がもっと前面に出るといいですね。

中野:

ユーザーがレガシーシステムを刷新し、かつITリテラシーを上げていくと、ベンダー側がそれに応じた高いクオリティのサービスを供給するようになります。すなわち、ベンダーとユーザーのダブルイノベーションが生じます。これが起きれば、2030年の実質GDP130兆円超の押し上げは無理のない数字だと思います。

林:

最後に。やはり企業も褒められると嬉しいので、先ほどの資格とは別に、「明るい」ランク付けが欲しいです。

中野:

DX格付けのようなものも検討してみてもいいかもしれませんね。

林:

NRIも高い格付けが取れるように頑張りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

(文中敬称略)

ダウンロード

日本のDX、「2025年の崖」からの回避

ファイルサイズ:984KB

お問い合わせ

お気軽にこちらへお問い合わせください。

-

株式会社野村総合研究所

コーポレートコミュニケーション部