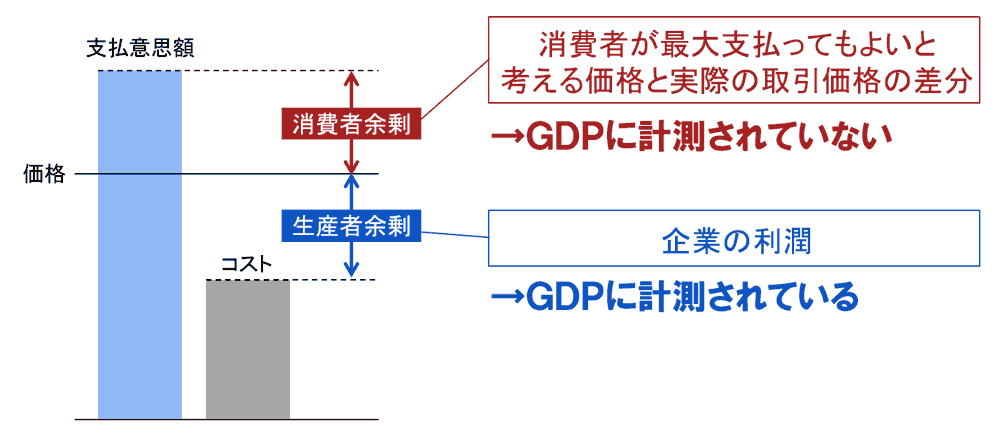

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:此本臣吾、以下「NRI」)は、書籍『デジタル資本主義』(2018年5月、東洋経済新報社)で、GDPなど、従来の枠組みではとらえきれなかった「デジタルが生み出す経済効果」を、消費者が受けるメリット=「消費者余剰」 (ご参考1) という観点から計測しました。NRIは、デジタルが経済・社会におよぼす影響について調査研究を進め、この度、デジタルが生み出す消費者余剰の試算結果を発表するとともに、デジタル時代における新経済指標および新たな地方創生の取り組みを提案します。

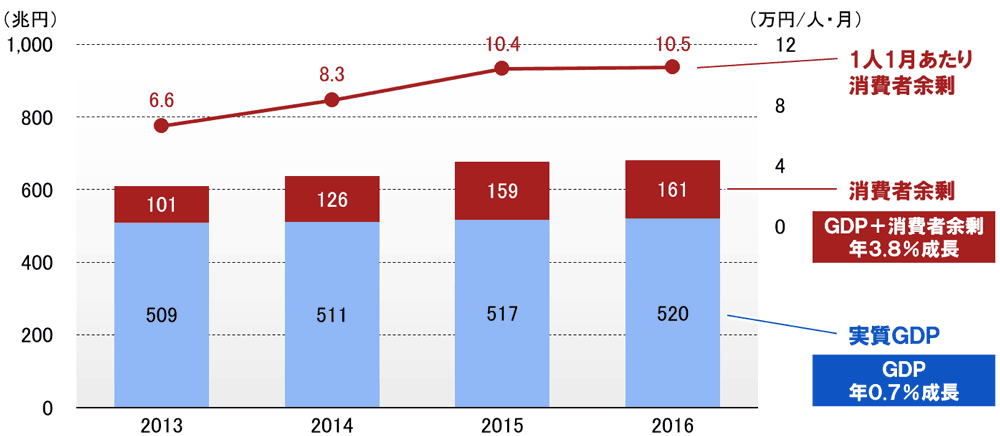

デジタルサービスから生まれる日本の消費者余剰は年間161兆円

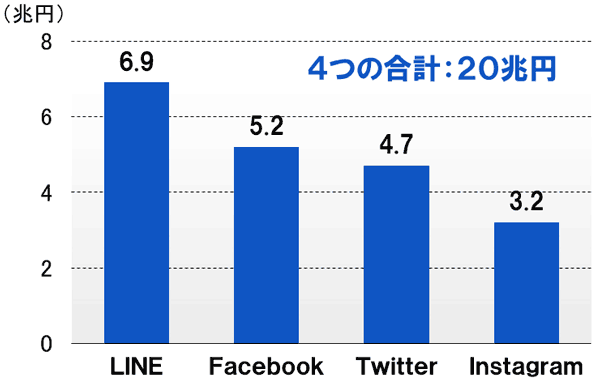

NRIは、デジタルサービス(有料・無料問わず)から生まれる日本の消費者余剰の合計を、年間161兆円(2016年)と試算しました。この金額は、2016年の日本の実質GDP(520兆円)の約30%に相当し、消費者余剰が経済活動として無視できない規模であることが明らかになりました。なお、主要SNS(LINE・Facebook・Twitter・Instagram)からは、日本で年間20兆円の消費者余剰が生まれているとの試算が得られました。

【デジタルサービス(有料・無料)が生み出す消費者余剰とGDP(日本)】

出所)NRI と Rotterdam School of Management の共同研究(2018年)

【主要SNSが生み出す消費者余剰(日本)】 1

出所)NRI 「生活者インターネット調査」(2019年)

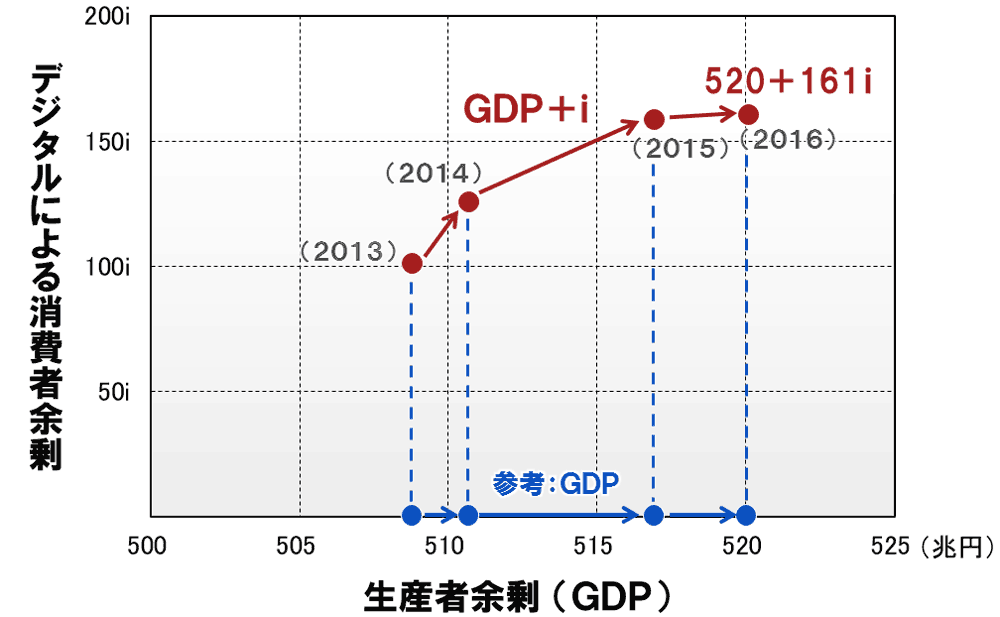

デジタル時代に対応した経済指標「GDP+i」と「DCI」

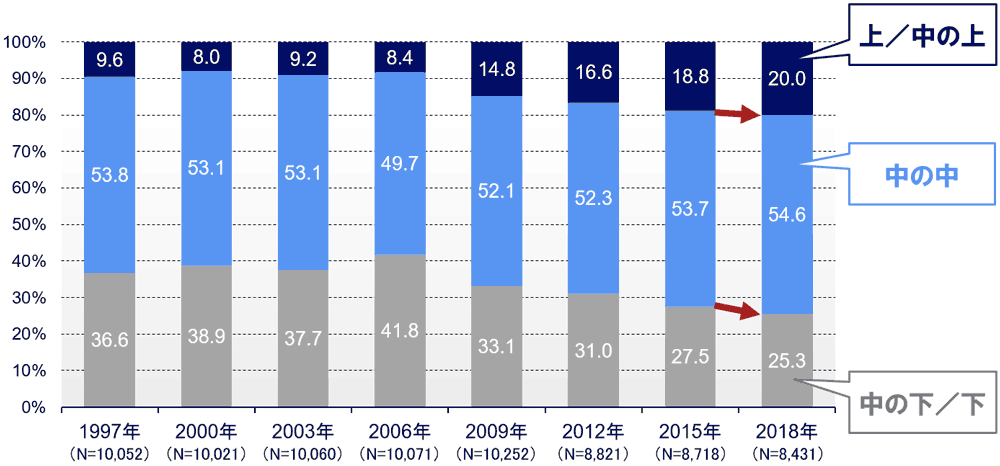

日本では2006年以降、実質GDP成長率や所定内賃金水準などの主要な経済指標が低迷する一方で、生活者の主観的な生活実感は向上していることがNRIの調査からわかりました (ご参考2) 。NRIは、この相反する現象の背景に、デジタルサービスから得られる豊かさ(デジタルが生み出す消費者余剰)があると考え、デジタル時代の経済活動をより実態に即して表す指標「GDP+i」と、社会のデジタル化の進展度合いを示す「DCI」を提案します。

- 「GDP+i」: デジタルが生み出す消費者余剰は、実際の金額としては発現しない「虚数=i」のような概念上の存在です。この度、NRIは、これとGDPを足し合わせた数値「GDP+i」をデジタル時代の新経済指標として提案し、消費者余剰を含めた経済活動分析の必要性を提言します。

【日本の「GDP+i」の推移(2013~2016年)】

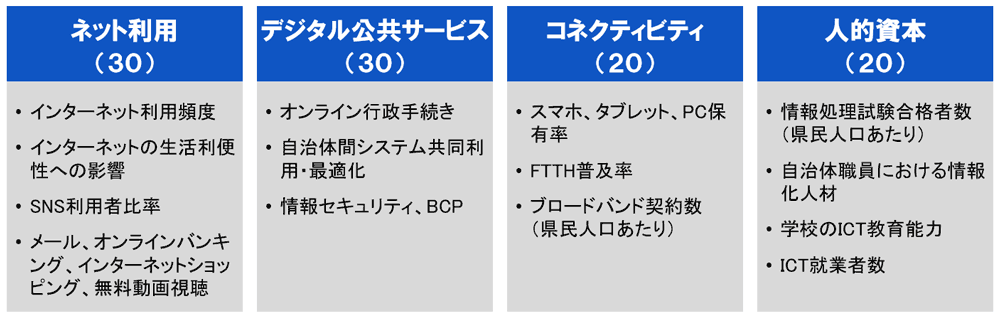

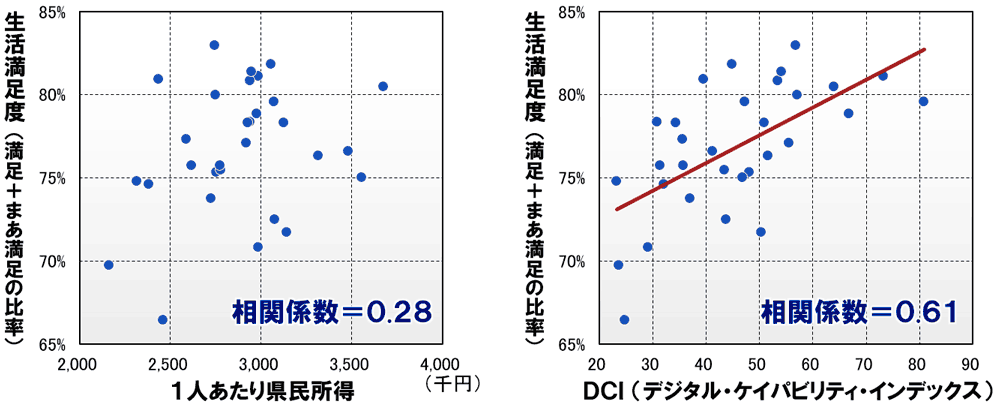

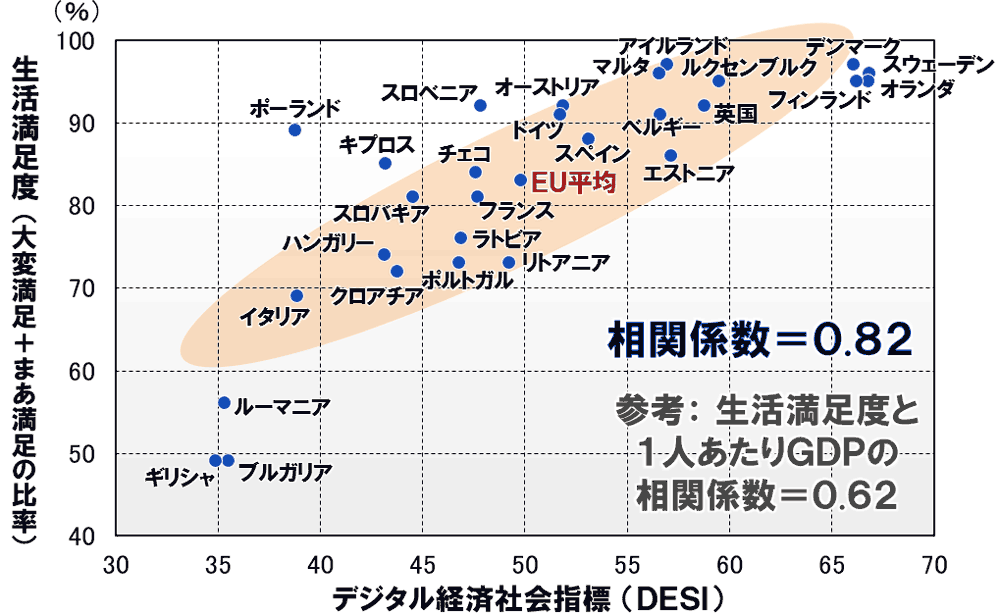

- 「DCI」(Digital Capability Index、デジタル・ケイパビリティ・インデックス): EUでは、加盟国の経済・社会のデジタル化の進展度合いを示す指標「DESI」(デジタル経済社会指標)と国民の生活満足度の相関が高いことが明らかになっています (ご参考3) 。日本における生活実感向上の背景に、デジタルが生み出す消費者余剰があると考えるNRIでは、社会の真の豊かさを測るため、日本版のDESIであるDCIを開発しました。これは、デジタル化の進展度合いを示す数値を組み合わせ、生活満足度との相関順にウェイトをつけ、最大値を100として指数化したもので、市民がデジタルを活用して生活満足度を高め得る潜在能力を表しています。NRIが31都道府県を対象に行った推計によれば、当該都道府県のDCIと生活満足度との相関は平均所得との相関よりも高く、特に、デジタル公共サービスの生活満足度への影響が、ネット利用と同程度に大きいと推測されます。このことから、日本ではマイナンバーを中心としたデジタル・ガバメントの構築が急がれるべきであるとNRIは考えます。

【DCI(Digital Capability Index:日本版DESI)の構成案】 ※括弧内の数値はウェイト 2

【都道府県別の生活満足度と1人あたり県民所得、DCIとの相関】 3

出所)生活満足度:NRI 「生活者アンケート」(2018年)、 1人あたり県民所得:内閣府「県民経済計算」

デジタル時代における新たな地方創生の取り組み

地方におけるデジタル・ガバメントの実現には、都市・地域の主な主体(市民、行政、企業、学術機関)間で構築される官民データ(デジタル社会資本)の構築が重要であると考えます。特に、イノベーションの推進役となる市民、行政、企業、学術機関が揃い、市民サービスに必要な情報基盤が効率的に整備・運営できる人口10万人規模の自治体、とりわけ高い生産性が期待できる「グローカルハブ」

4

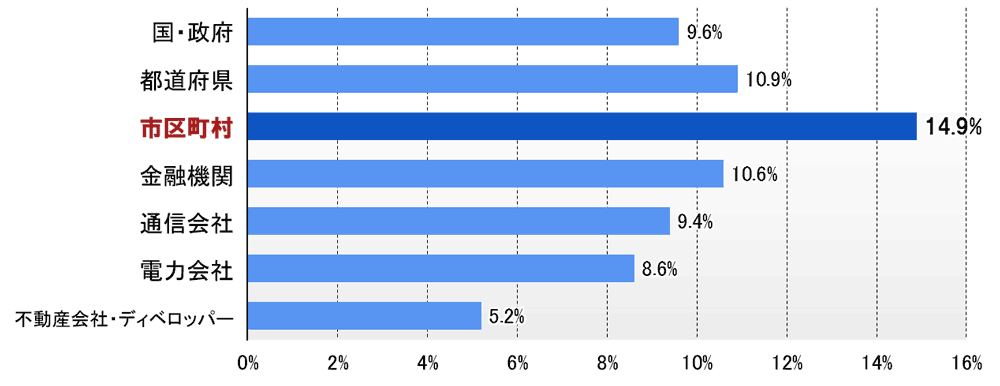

に位置づけられる自治体が中心となって、デジタル・ガバメントを実現していくことが重要です。地方自治体のデジタル・ガバメントとしてのポテンシャルの高さは、「個人情報の提供先として市区町村の信頼度が最も高い」というNRIの調査結果からもうかがわれるところです。

この度、NRIは、デジタル時代における新たな地方創生の取り組みとして、「グローカルハブ」としてのポテンシャルを有する鶴岡市と連携し、デジタル・地方創生に対する取り組みを支援することとなりました。全国の都市を対象とした「デジタル・ポテンシャル・都市ランキング(仮称)」の公表や、「グローカルハブ」のデジタル化に向けた支援など、今後も独自の視点と知見で、国・地方のデジタル・ガバメント実現を支援していきます。

【Q.自らの情報を提供する場合、その情報が有効に活用されていることを実感できると思う】

出所)NRI 「デジタルに係わる生活調査」(2019年8月)

以上

-

1

調査から得られたWTP(購入意思額)とWTA(受入意思額)の平均値をユーザー1人あたりの支払意思額とみなし、アクティブユーザー数を乗じて算出。

-

2

ウェイトは、各項目と生活満足度(NRI「生活者1万人アンケート」より)との相関係数の大きさをもとに設定。

-

3

相関分析はNRI「生活者1万人アンケート」(2018年)で回答サンプルが100以上ある31都道府県を分析対象とした。

1人あたり県民所得において、東京都のプロットは上記グラフの枠外。 -

4

人口規模に関係なく、稼ぐ力のある企業拠点、研究開発の種のある学術研究機関が中心となって、グローバル市場と直接接点を持ちながら、都市レベルで高い生産性を安定的に実現し続けられる都市のこと。

ご参考

-

1:

消費者余剰とは、生活者が何か物を買ったりサービスの提供を受けたりするとき、「この内容であればこれぐらいは支払ってもいい」と思う金額=支払意思額と実際の価格との差を指す。イメージとしては、消費者が「得した」、「お買い得だった」と思える部分。

-

-

2:

「世間一般からみた自分の生活レベルに対する意識」の推移

-

出所)NRI 「生活者1万人アンケート調査」(1997年~2018年)。無回答を除外して集計。

-

3:

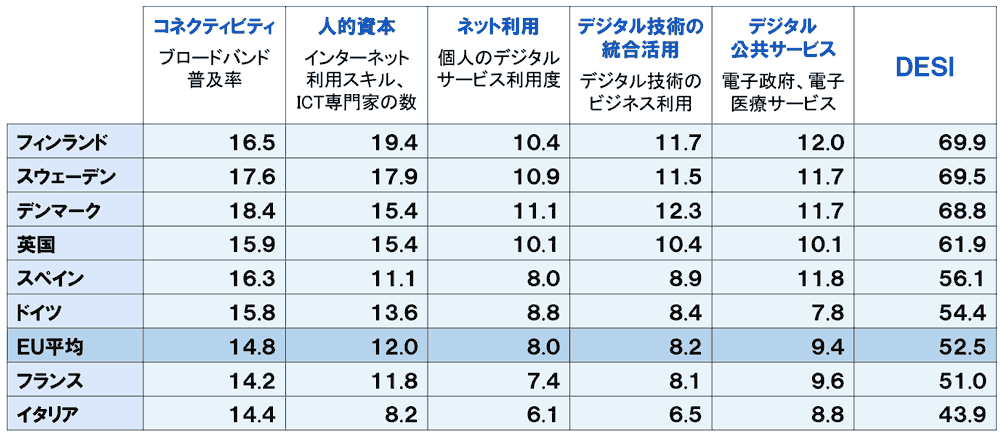

EU主要国のDESI(The Digital Economy and Society Index:経済・社会のデジタル化の進展度合い)および生活満足度との相関は以下の通り。

【EU主要国のDESI 2019年算定値】

出所)欧州委員会 DESI(2019年)

【EU各国の生活満足度とDESI】

出所)生活満足度:欧州委員会 Eurobarometer(2018年)、デジタル経済社会指標:欧州委員会 DESI(2018年)

-

4:

引用した調査の概要(全てNRIによる実施)

| 生活者インターネット調査 | 生活者1万人アンケート調査 | デジタルに係わる生活調査 | |

| 調査時期 | 2019年7月 | 2018年7~8月 | 2019年8~9月 |

| 調査対象 | 全国15歳以上の男女 | 全国の15~79歳の男女個人 | 全国20歳以上の男女 |

| 有効回答 | 3,600 | 10,065 | 7,601 |

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせ

株式会社野村総合研究所 未来創発センター 森、コンサルティング事業本部 神尾