株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長:柳澤 花芽、以下「NRI」)は、2022年および2023年の調査1に引き続き、2024年7月26日から7月30日にかけて、東京都内の大企業2に勤務する20代~60代の男女合計3,091人を対象に、働き方と郊外・地方移住に関するインターネットアンケート調査(以下「今回調査」)を実施しました(アンケート対象者には、パート・アルバイトは含みません。また、テレワーク実施者と未実施者の両方を含みます)。

今回調査から得られた主要な結果は、以下の通り3です。

週3日以上出社の割合は73.8%。毎日出社の割合は減少。

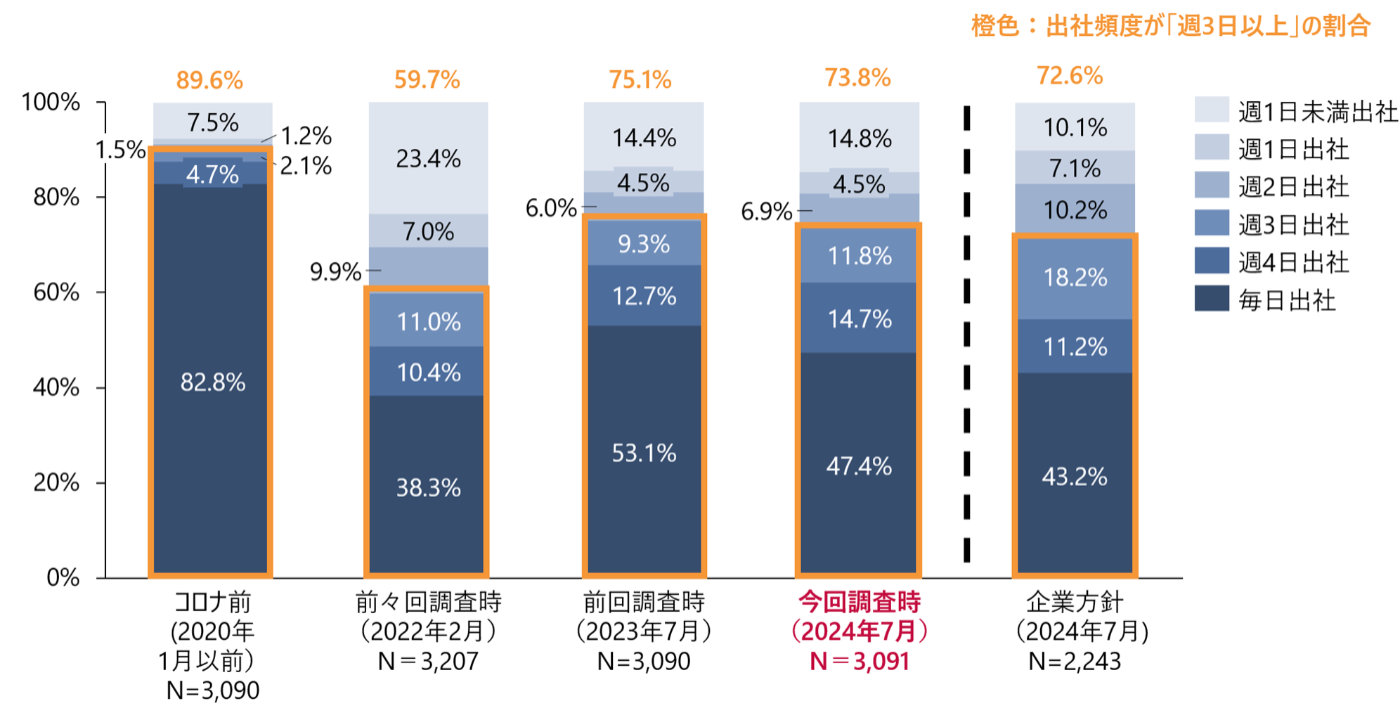

2024年7月時点の出社頻度を尋ねたところ、「週3日以上」が73.8%で、2023年7月の前回調査時(75.1%)から微減しました(図1)。これは、2023年5月の新型コロナウイルス「5類感染症」移行を境に出社頻度が大幅に上昇した前回調査時から「揺り戻し」の動きとして、一部の就業者がテレワークや在宅勤務の頻度を再度増やした影響等が推察されます。

一方、就業者に「勤務先において、どの程度の出社頻度がルール化されているか」を尋ねたところ、「週3日以上」が72.6%となり、2024年7月時点の週3日以上の出社割合とおおむね一致しています。この傾向が続けば、今後はテレワークや在宅勤務への「揺り戻し」が大きなムーブメントになるというよりも、「週3日以上の出社」がアフターコロナのスタンダードとして定着していくことが見込まれます。

ただし、前回調査時と比較して「毎日出社」の割合は53.1%から47.4%に減少し、「週3日出社」「週4日出社」の割合が増加しました。週3日以上の出社頻度は定着したものの、コロナ前と比較して柔軟な働き方も一定程度許容されつつあると考えられます。

図1 各時点での出社頻度

-

注)

コロナ前の出社頻度は、昨年度の調査対象者3,090人に2020年1月以前の出社頻度を聴取し集計した。

企業方針は、「何らかの出社に関するルールがある」と回答した2,243名を対象に集計した。

前々回、前回、今回調査時の出社頻度は、各回の調査対象者に調査時点の出社頻度を聴取した。

出所:NRI「働き方と郊外・地方移住に関する調査」(2024年7月)

直近5年以内の郊外・地方への転居意向は昨年度から減少

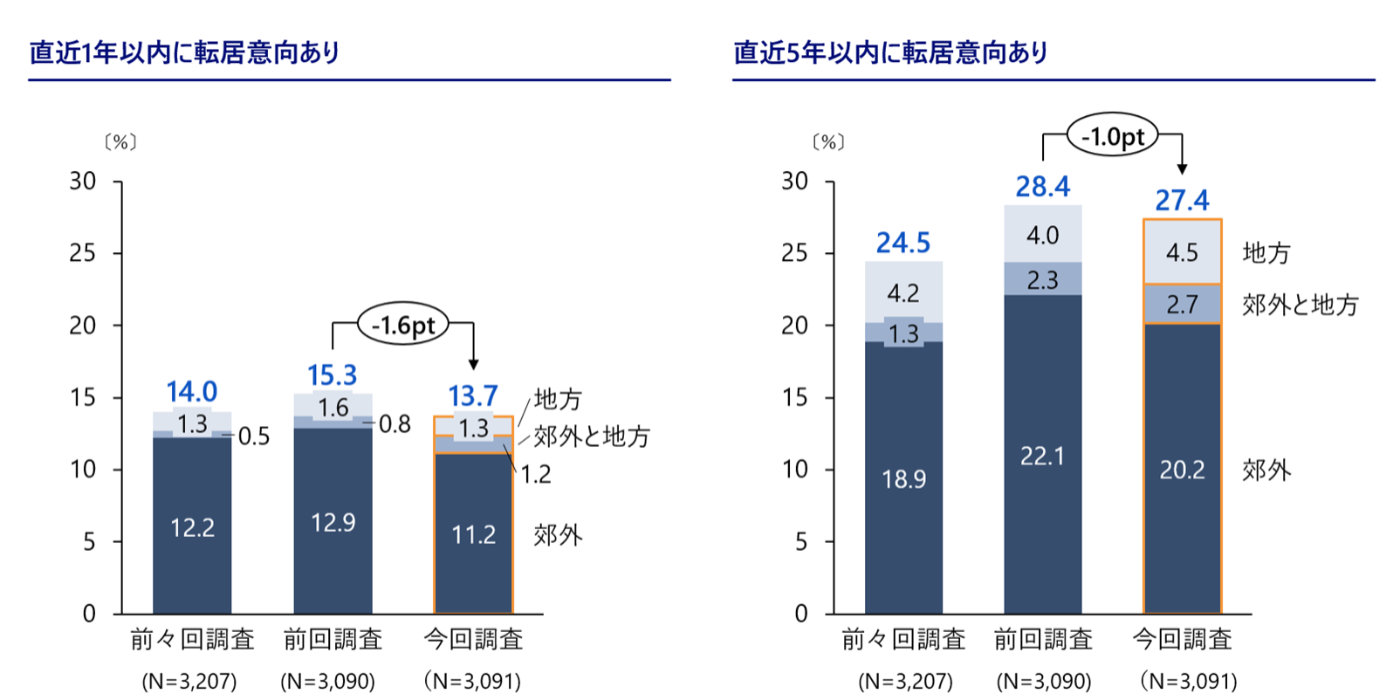

郊外・地方4への転居意向を尋ねたところ、「直近1年以内」に転居意向がある人は全体の13.7%(前回調査時15.3%)、「直近5年以内」に転居意向がある人は全体の27.4%(前回調査時28.4%)と、前々回調査(2022年2月)から前回調査(2023年7月)にかけて上昇した郊外・地方への転居意向は減少しました5(図2)。

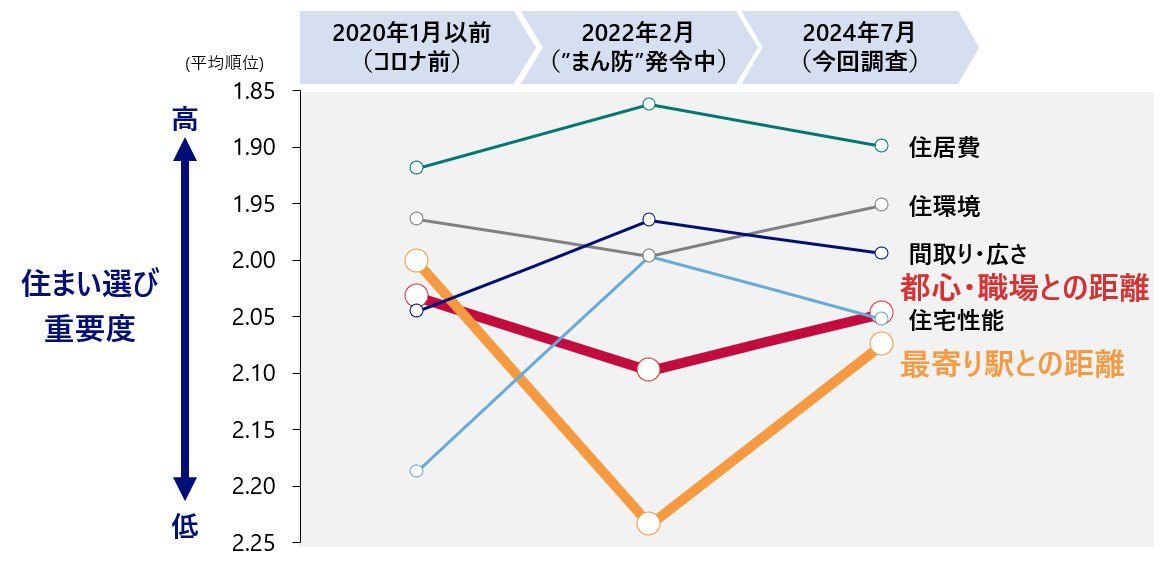

直近5年以内に転居意向がある人に対して「転居する際の住まい選びで重視する項目6(上位3つ)」を尋ねたところ、コロナ禍の最中は低下していた「都心・職場との距離」や「駅との距離」の重要度7がコロナ前と同水準にまで回復しました(図3)。一方で、「住居費」や「間取り・広さ」の重要度はコロナ禍と比較して低下しました。コロナ前と比較して、柔軟な働き方は一定程度定着したものの、アフターコロナとなり出社や外出の機会が増えたことから、住居費や間取りを多少妥協してでも立地の良い場所に住みたいという価値観に変化したと推察されます。

図2 直近1年・5年以内の郊外・地方への転居意向

-

注)

各棒グラフ上の青字数値は、地方・郊外と地方・郊外の合計値を表す。

出所:NRI「働き方と郊外・地方移住に関する調査」(2024年7月)

図3 転居する際の住まい選びで重視する項目(直近5年以内に転居意向がある人)

-

注)

「まん防」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発令された「まん延防止等重点措置」を指す。

出所:NRI「働き方と郊外・地方移住に関する調査」(2024年7月)

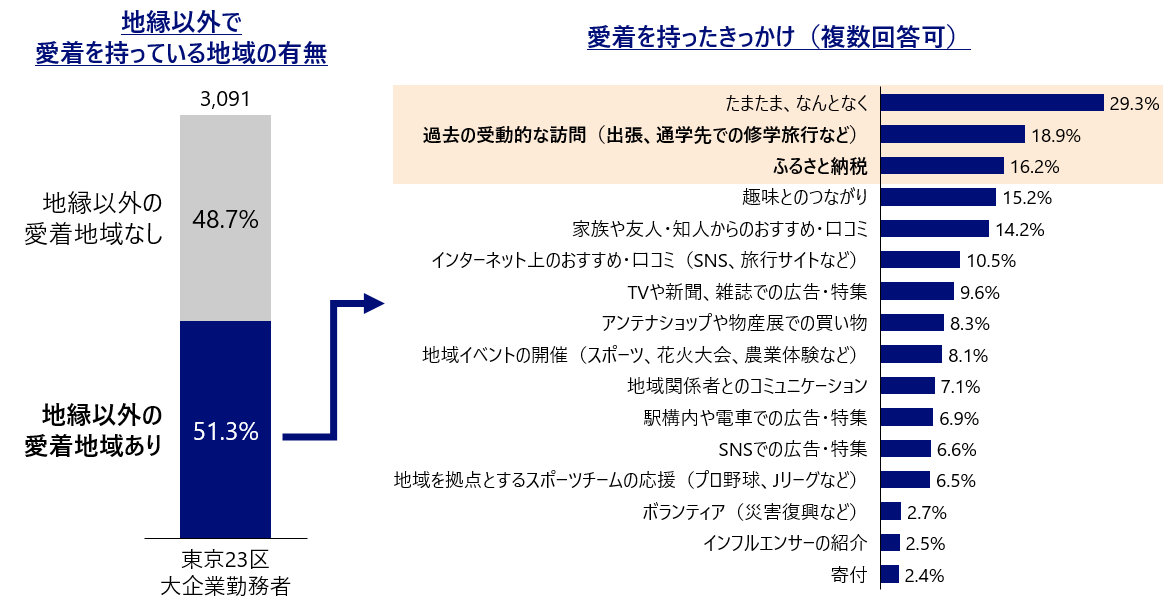

調査対象者の約半数が特定の地域に対する「愛着」を持っている

アフターコロナにおいて、郊外・地方への転居意向が落ち着きを見せる中、地域活性化のためには、移住(定住人口)に限らず、まずは交流人口や関係人口8を増やし、継続的な訪問を促していくことが重要と考えられます。NRIでは、そのきっかけのひとつに「地域への愛着」があると考え、今回は「地域への愛着」に関する調査も行いました。

今回調査の対象者に、日本国内の東京都区部以外の地域の中で、過去~現在における血縁・地縁(実家や過去の通勤・通学地等)のある地域を除き、私的に愛着を持っている地域9について尋ねたところ、回答者全体の51.3%が「愛着を持つ地域」があると回答しました(図4)。また、愛着を持ったきっかけは、「たまたま、なんとなく」を除くと「過去の受動的な訪問」や「ふるさと納税」が上位に入る結果となりました。

図4 愛着を持っている地域の有無と愛着を持ったきっかけ(N=3,091)

-

注)

愛着を持ったきっかけは、訪問を伴う場合と訪問を伴わない場合がある想定のもと、前者の場合は訪問のきっかけを、後者の場合は愛着を持った直接的なきっかけを想定して調査した。

「たまたま、なんとなく」は「たまたま」かつ「なんとなく」の意であり、愛着を持った特段の理由がない場合の回答である。

出所:NRI「働き方と郊外・地方移住に関する調査」(2024年7月)

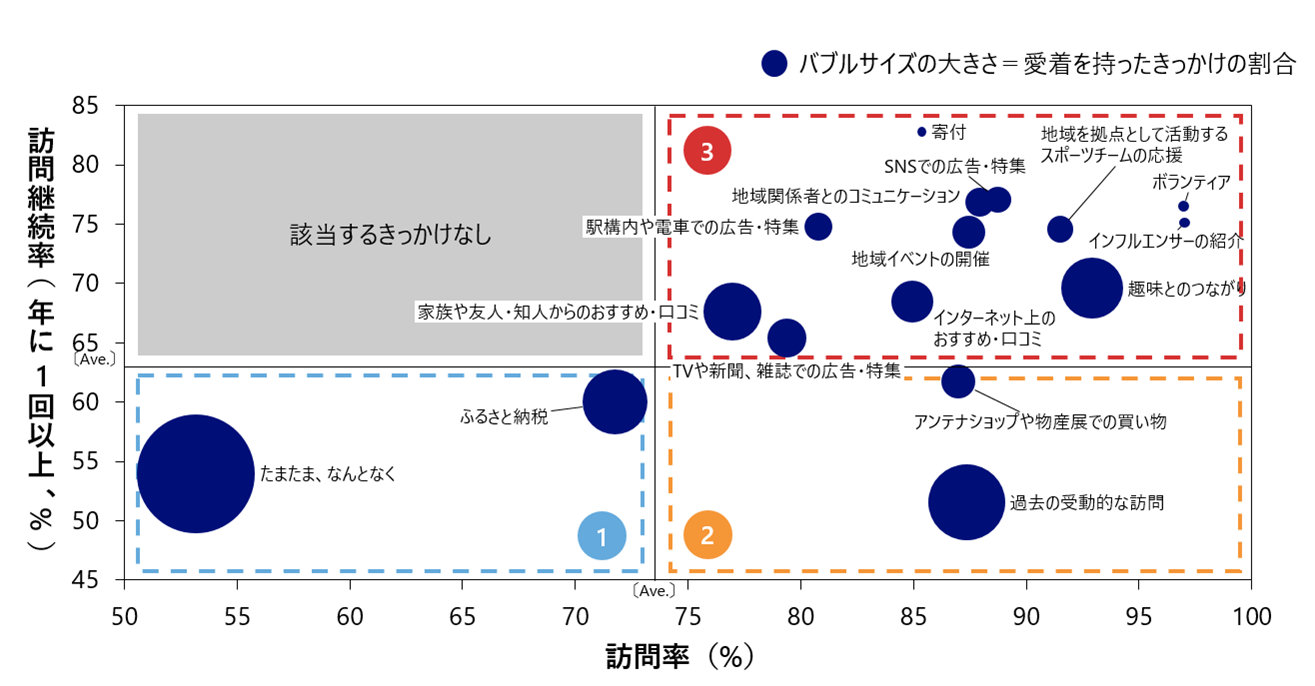

地域に愛着を持った「きっかけ」によって、訪問率や訪問継続率に差がある

地域に愛着を持ったきっかけによって「訪問率」と「訪問継続率」に差が見られました(図5)。比較的愛着を持ちやすい(バブルサイズが大きい)きっかけは「訪問率」や「訪問継続率」が比較的低く、愛着を持ちづらい(バブルサイズが小さい)きっかけは「訪問率」と「訪問継続率」が比較的高いことが分かります。

図5 愛着を持ったきっかけ別の地域への訪問率・訪問継続率

(訪問率:N=1,585 訪問継続率:N=1,162)

-

注)

「訪問率」とは、愛着を持つ地域に実際に訪問した割合(愛着を持ったきっかけ別)、「訪問継続率」とは、愛着を持つ地域に年に1回以上継続して訪問している割合(愛着を持ったきっかけ別)、バブルサイズは、愛着を持ったきっかけの割合を表す(バブルサイズが大きければ大きいほど、愛着を持ちやすいきっかけであることを示す)。

訪問率は愛着を持つ地域のある人、訪問継続率は愛着を持つ地域に訪問した人をそれぞれ分母として計算した。

出所:NRI「働き方と郊外・地方移住に関する調査」(2024年7月)

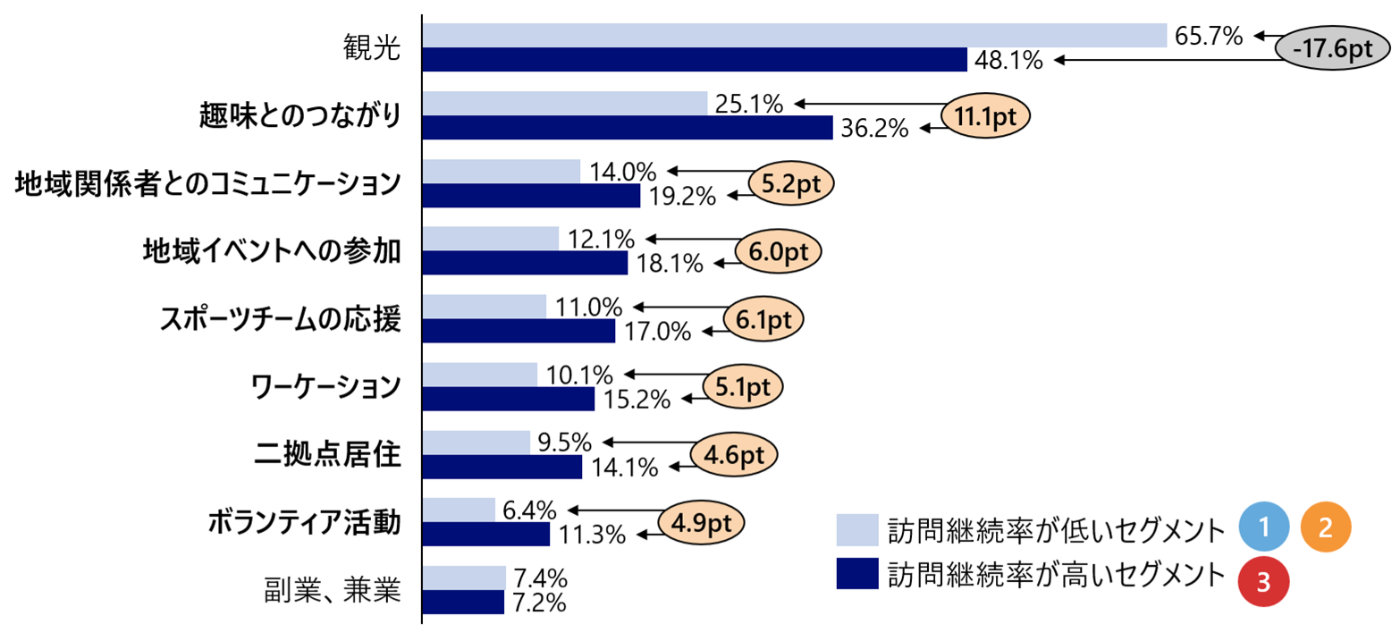

また、「訪問率」と「訪問継続率」ともに低いグループ①、「訪問率」は高いが「訪問継続率」は低いグループ②、「訪問率」と「訪問継続率」ともに高いグループ③について、各グループの訪問目的を分析したところ、「訪問継続率」が低いグループ①②は観光目的が多い一方で、「訪問継続率」が高いグループ③は趣味や地域とのコミュニケーション等、地域のさまざまなリソースに対して継続的な接点を持っていることが分かります(図6)。

図6 愛着のある地域への訪問目的(N=1,162)

-

注)

愛着のある地域を持つ人(1,585人)の中で、実際に地域へ訪問した経験がある人(1,162人)を対象に調査

出所:NRI「働き方と郊外・地方移住に関する調査」(2024年7月)

地域活性化に向けては、愛着をきっかけとした訪問や継続的な関係構築を促す施策が重要

地域への「愛着」を地域活性化につなげるためには、グループ①の人に訪問してもらうことや、グループ②の人に継続的な訪問を促すことが重要です。

例えば、グループ①の「きっかけ」を持った人には、愛着を持つきっかけになりやすい「ふるさと納税」について、体験型商品にすることや、地域に関する観光の情報と合わせて提供すること等が、最初の訪問を促す施策として考えられます。また、グループ②の人には、地域への観光や訪問を促すサービスや、旅行中にワ―ケーションや地域のイベントに関する情報等を提供することが、一過性の観光だけで終わらせず、継続した訪問を促すための施策として考えられます。

前述の通り、今後は出社頻度が大きく減少することは見込みづらく、かつ住まい選びの際に重視するポイントもコロナ前に戻りつつあります。このことから、アフターコロナとなった現在、コロナ禍で発生した郊外・地方移住のブームは、一時的なものとして終焉する可能性が高いと考えられます。交流・関係人口の増加による地域活性化、ひいては将来的な移住に向けては、生活者に地域への愛着を持ってもらい、訪問や継続的な関係構築を促すことが重要と言えます。

-

1

前回調査については次のURLをご参照ください。

https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20231204_1.html -

2

本調査では、従業員が300名以上の企業を「大企業」と定義しています。

-

3

本資料に記載した構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合や、内訳の計と合計が一致しない場合があります。

-

4

アンケートでは都心から公共交通機関で1時間程度の場所を「郊外」、2時間以上の場所を「地方」として聴取しています(公共交通機関について、具体的な種別の指定は行っていません)。

-

5

直近1年間の郊外・地方移住意向は、各調査時点から「約1年以内の転居先」として郊外または地方を選択した人を集計しており、今回調査においては2025年7月ごろまでの転居意向を指します。また、直近5年以内の郊外・地方移住意向は、各調査時点から「約1年以内の転居先」もしくは「約1~5年以内の転居先」として郊外または地方を選択した人を集計しており、今回調査においては2029年7月ごろまでの転居意向を指します。

-

6

「転居する際の住まい選びで重視する項目」として尋ねた項目は以下の通りです。本調査においては、以下のうち、コロナ前に重視していた項目として上位3つまでに選んだ人が多かった上位6つの項目のみを抽出しています。

「住居費」、「間取り・広さ」、「都心・職場との距離」、「最寄り駅との距離」、「住み慣れた地域」、「住宅性能」、「災害への対応度(耐震やハザードマップ有無など)」、「住環境(治安・買い物のしやすさ・行政サービスなど)」、「子どもの教育」、「友人・知人との距離」、「親族との距離」 -

7

「住まい選びの重要度」は、直近5年以内に転居意向がある人 (2023年7月:812名、2024年7月:641名) に対して、「転居する際の住まい選びで重視する項目」上位3つを尋ね、各項目の加重平均を算出した際の平均順位を採用しています。

-

8

「交流人口」とは、その地域を訪れる人々のことを指します(地域を訪れる目的は問わない)。その地域に住んでいる人(定住人口)に対する概念です。

(出所:JTB総合研究所 観光用語集 https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/exchange-population/)

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光等に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々のことを指します。具体的な例として、地域が好きで頻繁に訪問する人や、地域にルーツのある(過去に住んでいた・働いていた等の)人等が挙げられます。

(出所:総務省 関係人口ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html) -

9

今回調査した「地域への愛着」は、必ずしもその地域への訪問有無や回数を問わず、回答者自身が主観的に感じる「心理的な近さ」を基に回答いただきました。また、「愛着を持つ地域」の条件として「過去~現在における地縁や血縁(実家や過去の通勤・通学地等)は除く、東京都区部以外の日本国内」を対象地域としました。

ご参考:今回調査概要

| 調査名 | 働き方と郊外・地方移住に関する調査 |

|---|---|

| 調査時期 | 2024年7月26日~2024年7月30日 |

| 調査方法 | インターネットアンケート |

| 調査対象 |

東京都内の大企業(従業員300名以上の企業)に勤務する20~60代の男女。 回答者数は、性・年代別(10歳刻み)で均等割付を行い、東京都における会社員(パート・アルバイトを除く)の性・年代別構成比(10歳刻み)*に応じてウエイトバック集計を実施。

なお、調査対象者はランダムに抽出した。 |

| 有効回答数 | 3,091人(性・年代別の内訳を別表にて記載) |

| 主な調査項目 | アフターコロナの働き方、現在の居住状況、住まいに対する価値観、転居の意向、郊外・地方への移住意向、愛着を持つ地域との関わり方 等 |

別表 有効回答数の性・年代別内訳

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 20~29歳 | 309 | 309 |

| 30~39歳 | 309 | 309 |

| 40~49歳 | 309 | 392 |

| 50~59歳 | 309 | 309 |

| 60~69歳 | 309 | 227 |

| 合計 | 1,545 | 1,546 |