株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長:柳澤花芽、以下「NRI」)は、国内106都市1を対象に、都市におけるスポーツの価値を「資産」「活動・消費」「社会的・経済的価値」の観点から分析・評価する「スポーツ都市インデックス」を作成するとともに、国内106都市を対象に試行的評価を行い「スポーツ都市ランキング」を作成しました。また、各指標間の相関分析から、理想的なスポーツ都市の姿を導出しました。本研究はNRI、株式会社日本政策投資銀行、同志社大学、フロム・シェフ株式会社が共同で実施したものであり、「スポーツ都市」のさらなる発展に寄与することを目指しています。

独自のフレームワークでスポーツが生み出す「価値」を分析

現在、国が推進する地方創生においては「経済・社会の活性化」と「健康増進・心身形成・病気予防」の観点から、各都市が持つ地域固有のスポーツ環境を活かして、誰もがスポーツに親しみ、スポーツの力を活用した地域活性化および住民の健康増進を目指す「スポーツ・健康まちづくり」を推進することが期待されています2。

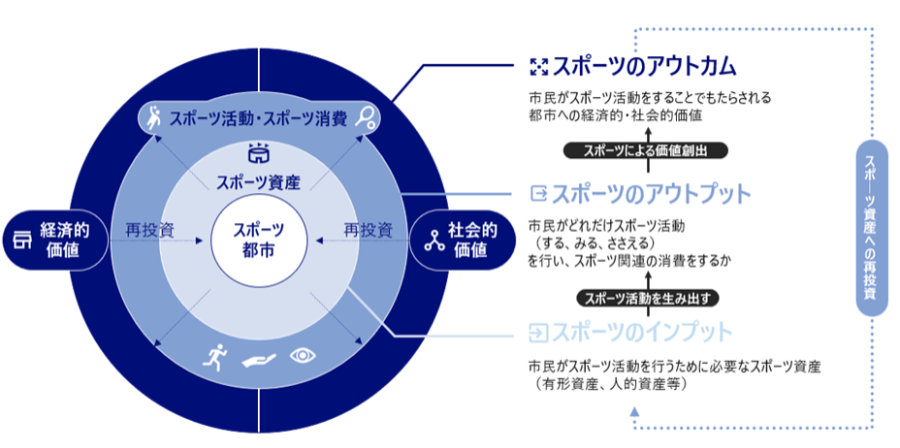

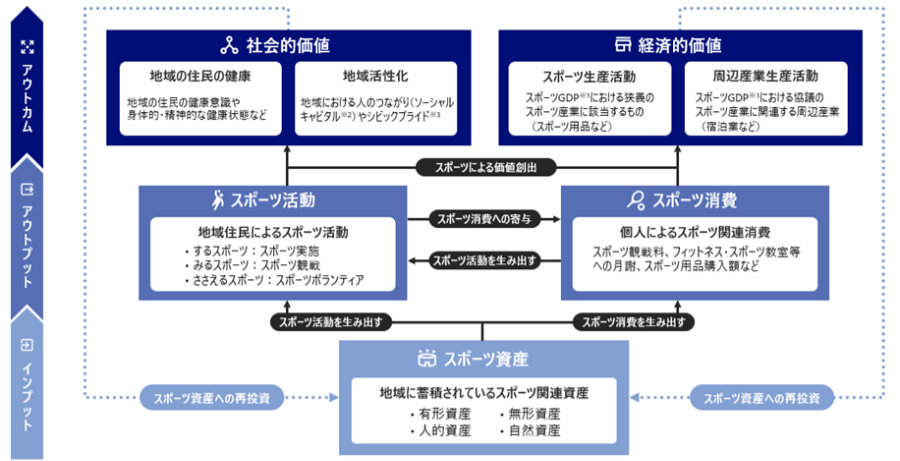

本研究では、2022年4月にNRIが発表した「スポーツ環境に関する都市ランキング3」における「スポーツ都市」を分析・評価するためのフレームワークを改善し、国内106都市に対して適用しました(図1、図2)。具体的には、スポーツ活動に必要な施設や環境などの「スポーツ資産」をインプット、このインプットを基盤として行われる住民の「スポーツ活動」と「スポーツ消費」をアウトプット、そこから創出される経済的価値と社会的価値をアウトカムと定義し、それらを体系的に整理した「スポーツ都市インデックス」を作成し、各都市の試行的評価を実施しました。そして、インデックスにおけるインプット・アウトプット・アウトカムが循環していく都市を「スポーツ都市」と定義しました。

図1:スポーツ都市のイメージ

出所:NRI

図2:スポーツ都市の成長サイクルモデル

- ※1日本版SSA(日本版スポーツサテライトアカウント)にて算出した我が国のスポーツ産業の経済規模。詳細は、日本政策投資銀行「わが国スポーツ産業の経済規模推計」を参照。https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/3fce68a49a65ae7bf3399072bca6a82e.pdf

- ※2ソーシャルキャピタルは、先行文献を参考に「付き合い・交流」「信頼」「社会参加」の尺度構成で調査を実施した。

- ※3シビックプライドは、先行文献を参考に「誇り」「愛着」の尺度構成で調査を実施した。

出所:NRI

「スポーツ資産」には有形資産(例:スタジアム・アリーナ)、無形資産(例:トップリーグ4所属のチーム)、人的資産(例:指導者・トレーナー)などの指標、「スポーツ活動」にはスポーツ実施と観戦、ボランティアなどの指標、「スポーツ消費」にはスポーツ教室へ通うコスト、スポーツ関連用具への支出など関連消費の指標が含まれます。そしてこの資産・活動・消費の3要素から生まれる価値を、社会的価値、経済的価値と定義しました。そのうえで、前者には地域住民の健康状態と地域活性化に関連する指標を、後者にはGDP(Gross Domestic Product)の考え方をスポーツ部門に、かつ特定の地域に対して適応した概念である「スポーツGRP(Gross Regional Product)5」という指標を用い、分析を行いました。

2025年版「スポーツ都市」ランキングを作成

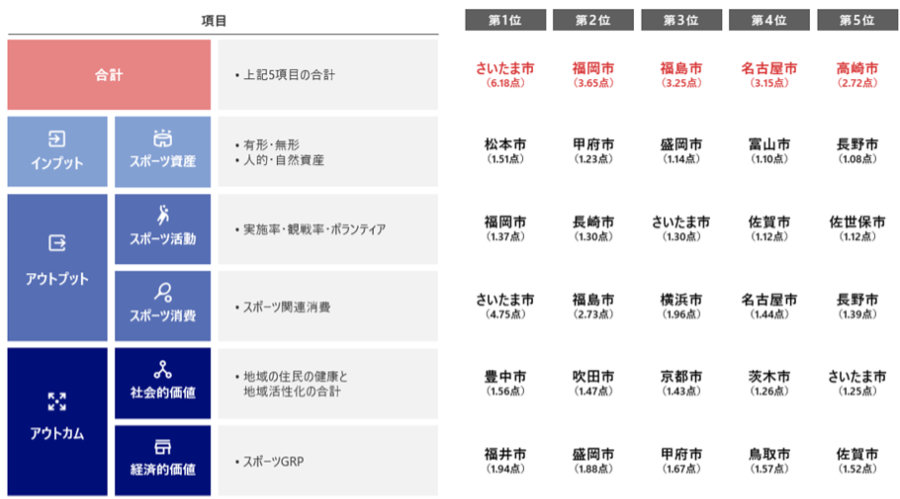

上記の考え方にもとづき、この度新たに「スポーツ都市ランキング」を作成したところ、総合的にさいたま市が1位となりました(図3)。

図3:スポーツ都市ランキング(項目別、上位5都市)

- ※1スポーツGRPは、わが国のスポーツ産業経済規模を推計する日本版スポーツサテライトアカウント(日本版SSA)のスポーツ部門 GDPを特定の地域ごとに抽出し、スポーツに関連する域内総生産を算出したもの。

- ※2得点は小数点以下第3位を四捨五入した結果を記載している。

出所:NRI

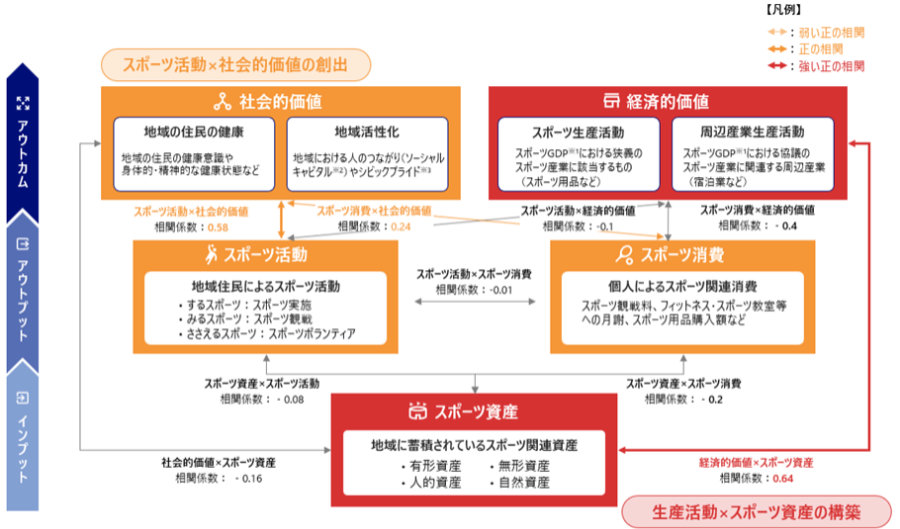

さいたま市はスポーツ消費に含まれる「スポーツ観覧料」の値が突出しており、これは「浦和レッドダイヤモンズ」「RB大宮アルディージャ」などトップリーグに所属するクラブの立地や、大規模スポーツイベントの開催会場としても用いられる「さいたまスーパーアリーナ」の存在が寄与していると推察されます。また、「さいたまマラソン」など大規模なスポーツイベントも定期的に開催されており、地域特有のスポーツ資産を効果的にスポーツ活動、スポーツ消費、ひいては社会的価値につなげていることがわかりました6。また106都市を対象とした分析を通じて、「スポーツ活動と社会的価値の間」「スポーツ資産と経済的価値の間」「スポーツ消費と社会的価値の間」にはそれぞれ正の相関7が認められたことから、スポーツ活動は「地域の住民の健康」「地域活性化」といった社会的価値を創出する素地であり、スポーツ活動・スポーツ消費によって生み出される経済的価値は、スポーツ資産を構築する素地となっていると言えます(図4)。

スポーツと経済的・社会的価値の相関からは、都市が「まちづくり」においてスポーツを活用することで、地域・住民に対して社会的価値を提供できる可能性が読み取れます。さいたま市では、スポーツ活動、スポーツ消費、社会的価値がいずれも全国上位となっており、社会的価値の創出をスポーツによって達成している好例であると分析されます。

図4:スポーツ都市の成長サイクルモデルにおける各項目間の相関係数

- ※1日本版SSA(日本版スポーツサテライトアカウント)にて算出した我が国のスポーツ産業の経済規模。詳細は、日本政策投資銀行「わが国スポーツ産業の経済規模推計」を参照。https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/3fce68a49a65ae7bf3399072bca6a82e.pdf

- ※2ソーシャルキャピタルは、先行文献を参考に「付き合い・交流」「信頼」「社会参加」の尺度構成で調査を実施した。

- ※3シビックプライドは、先行文献を参考に「誇り」「愛着」の尺度構成で調査を実施した。

出所:NRI

スポーツ資産による価値創造には、地域における「スポーツコンプレックス化」が重要

一方、豊富なスポーツ資産を有しているものの、生み出されている社会的価値・経済的価値がそれほど高くない都市については、スポーツ施設と商業施設など、他分野の施設を総合的・複合的に整備・活用することで利便性を高める「スポーツコンプレックス」8の考え方にもとづき、住民のさらなるスポーツ活動・スポーツ消費を促す仕組みが求められます。具体的には、スポーツ資産の運営主体と近隣施設との連携を促し、スポーツ資産の価値を最大化することや(例:施設運営者の会議体を組成し、共同イベントを企画)、地域住民のニーズを吸い上げ、スポーツを活用した地域住民への貢献を図ること(例:地域のスポーツ施設の一般開放や、それに伴う公共交通機関の整備)を通じて、保有するスポーツ資産の「スポーツコンプレックス化」を目指すことが方策の一つとなります。

各都市固有のスポーツ資産、スポーツ活動、スポーツ消費における特徴を活かした「スポーツまちづくり」により、誰もがスポーツに親しみ、それがまちづくりの効果として経済的価値の創出、また地域活性化および住民の健康増進、ひいては更なるスポーツ資産の構築につながる「スポーツ都市」を目指す機運が、一層高まっていくことが期待されます9。

- 1政令指定都市、中核市、県庁所在地、施行時特例市に該当する都市を対象とし、特別区は対象外としています。

- 22020年12月閣議決定「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略(2020改訂版)」をご参照ください。

https://www.chisou.go.jp/sousei/info/pdf/r02-12-21-senryaku2020.pdf - 3詳細は次のURLをご参照ください。

https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20220428_1.html - 4本稿では「トップリーグ」を「JSPO(日本スポーツ協会)に加盟している中央競技団体競技またはその関連団体が運営、公認するトップリーグ」かつ「リーグ所属チーム全てに、ホームタウン又はホームスタジアムが明記されているもの」と定義しました。

- 5本稿では「スポーツGRP」を「わが国のスポーツ産業経済規模を推計する日本版スポーツサテライトアカウント(日本版SSA)のスポーツ部門GDPを特定の地域ごとに抽出し、スポーツに関連する域内総生産を算出したもの」と定義しました。

- 6各都市の具体的な分析は、後日次のURLの中で掲載予定です。

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/list.html#mediaforum - 7本稿では、「相関係数が0.2以上の関係性」を「正の相関が認められた」と定義しました。

- 8「スポーツコンプレックス」とは、スポーツ庁「令和7年度概算要求主要事項」に記載されている概念であり、具体的には「地域活性化の核となるスタジアム・アリーナと他の施設等をまちづくりとして総合的・複合的に整備・活用する」ことと示されています。

https://www.mext.go.jp/sports/content/20240827-spt_sseisaku01-000037779.pdf - 9本研究の担当者は以下の通りです(敬称略、所属は2025年3月時点)。

株式会社野村総合研究所

社会システムコンサルティング部 谷本敬一朗、原田遼、岡崎恭直、飯井虹之介、横澤輝

社会ITコンサルティング部 西崎遼

金融コンサルティング部 小宮山俊太郎

株式会社日本政策投資銀行 産業調査部・地域調査部 桂田隆行、片岡真己、早川琢雄、追立将太、田村恵大、赤津光優

同志社大学 スポーツ健康科学部 准教授 庄子博人

フロム・シェフ株式会社 青井一真、谷澤大芳