株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長:柳澤花芽、以下「NRI」)は、2025年1月17日から1月18日にかけて、正社員として就労する40~59歳の男女(以下「40代・50代就労者」)2,060人を対象に、「ミッドライフクライシス」の発生状況やその要因、仕事に与える影響等を把握するインターネットアンケート調査(「就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査」、以下「本調査」)を実施しました。

なお、本調査では「中年期にさしかかると、家庭や職場における役割の変化や加齢による身体的変化が生じ、中年期特有の悩みや葛藤、不安などを抱くこと」を「ミッドライフクライシス(中年の危機)」と定義1しています。本調査から得られた主な結果は、以下の通りです。

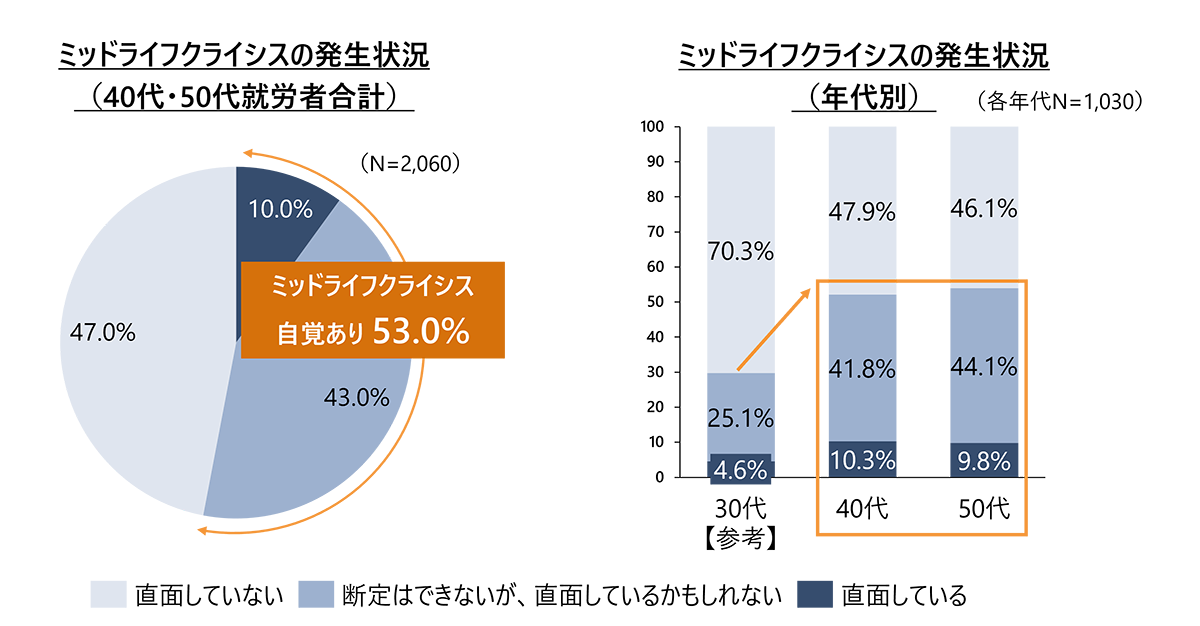

40代・50代就労者の53.0%が「ミッドライフクライシス」の自覚あり

40代・50代就労者に前述の「ミッドライフクライシス」の定義を伝えたうえで、「現在「ミッドライフクライシス」に直面していると思うか」と聞いたところ、53.0%が「直面している」または「断言はできないが、直面しているかもしれない」と回答し、40代・50代就労者の2人に1人以上で「ミッドライフクライシス」の自覚があることが判明しました(図1左)。

なお、比較のために聴取した30代就労者の結果を含めて年代別にみると、「ミッドライフクライシス」の自覚があると回答した人の割合は、30代就労者では29.7%であるのに対し、40代就労者で52.1%、50代就労者で53.9%でした。「ミッドライフクライシス」の自覚がある人の割合は40代以降で大幅に増加する傾向が見られました(図1右)。

図1:「ミッドライフクライシス」の発生状況

出所:NRI「就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査」(2025年1月)

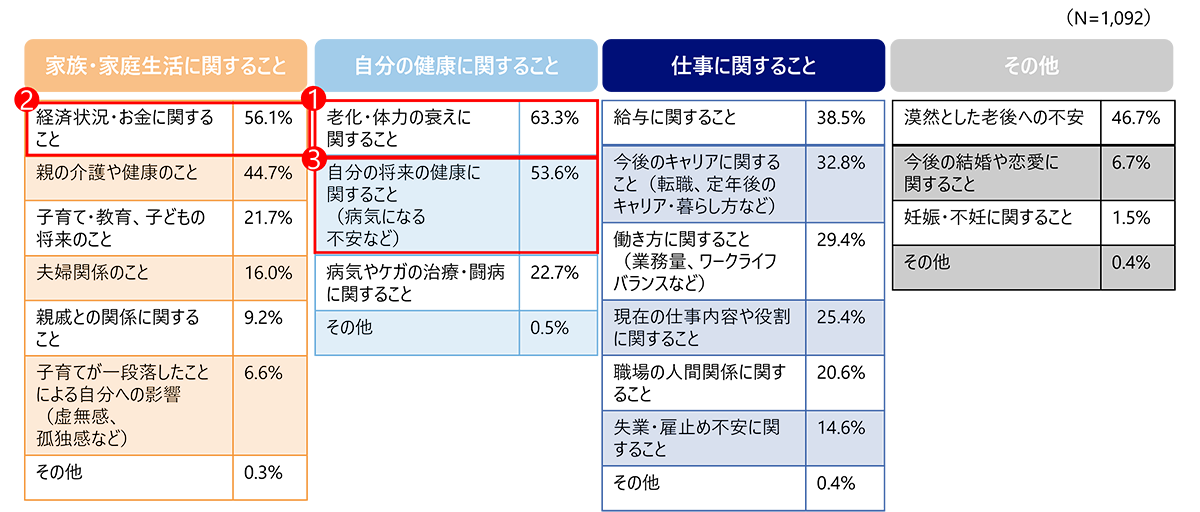

「ミッドライフクライシス」の原因として自身の健康不安や経済状況を挙げる人が多い

NRIでは本調査の設計にあたり、「ミッドライフクライシス」という概念を発展させた米国の心理学者ダニエル・レビンソンの文献を参考に、「ミッドライフクライシス」の要因を「家族・家庭生活に関すること」「自分の健康に関すること」「仕事に関すること」に整理しました。これに「その他」のカテゴリを加え、それぞれのカテゴリで図2に示した選択肢を用意し、回答者自身の「ミッドライフクライシス」の原因として当てはまるものを複数回答形式で回答してもらいました。

その結果、「老化・体力の衰え」を要因として挙げる人が最も多く(63.3%)、次いで「経済状況・お金」(56.1%)、「自分の将来の健康」(53.6%)が挙げられました。将来を含む自分の健康問題・健康不安や経済状況が「ミッドライフクライシス」の原因となっている人が多い様子がうかがえました。

図2:「ミッドライフクライシス」に直面している原因

(40代・50代就労者のうち、ミッドライフクライシスの自覚がある人のみ回答)(複数回答)

出所:NRI「就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査」(2025年1月)

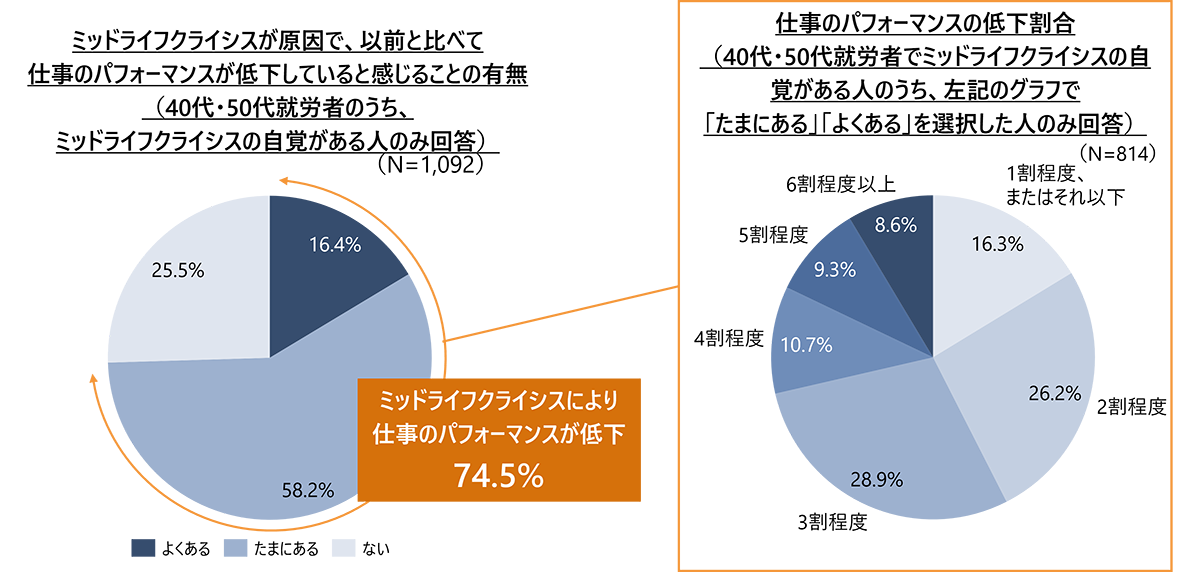

40代・50代就労者の74.5%が「ミッドライフクライシス」で仕事のパフォーマンスが低下と回答

「ミッドライフクライシス」の自覚がある40代・50代就労者に、「「ミッドライフクライシス」に直面していることが原因で、以前と比べて、仕事のパフォーマンス(成果や効率)が低下していると感じることがあるか」と聞いたところ、74.5%がある(「よくある」と「たまにある」の合計)と回答しました(図3左)。これらの調査結果を踏まえると、40代・50代就労者の約4割(39.5%)が、「ミッドライフクライシス」の自覚があり、それによる仕事のパフォーマンス低下が生じている計算になります。

「ミッドライフクライシス」が原因で仕事のパフォーマンスが低下していると感じることがあると回答した人に、その低下の割合がどの程度かを聞いたところ、「3割程度」が28.9%と最多、次いで「2割程度」が26.2%という結果となりました(図3右)。

図3:「ミッドライフクライシス」が仕事のパフォーマンスにもたらす影響

出所:NRI「就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査」(2025年1月)

注:構成比の数値は小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は100%とはならない場合がある。

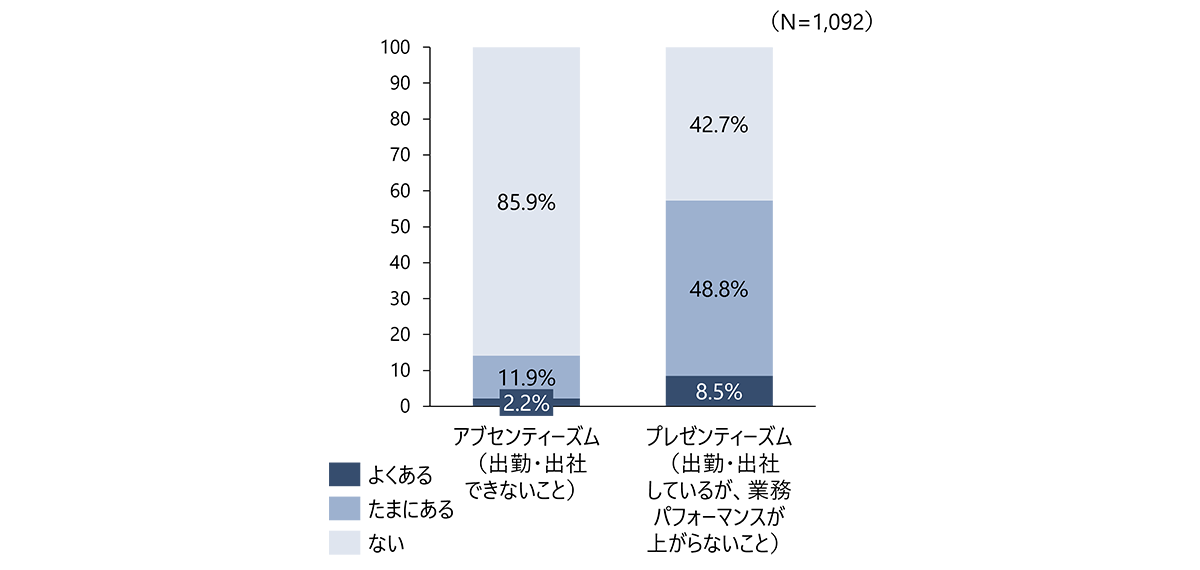

周囲からは見えにくい「ミッドライフクライシス」による仕事への影響

健康問題に起因した労働損失を示す用語として、世界保健機関(WHO)によって提唱された、仕事の欠勤を意味する「アブセンティーズム(absenteeism)」と、欠勤には至っていないが生産性が低下している状態の「プレゼンティーズム(presenteeism)」があります。「プレゼンティーズム」は欠勤していないため勤怠管理上、表に出ることがなく、企業にとって可視化しづらい労働損失がある状態と言われてきました。

本調査では、「ミッドライフクライシス」の自覚がある40代・50代就労者に対し、「ミッドライフクライシス」を原因とした「アブセンティーズム」と「プレゼンティーズム」それぞれの発生状況を聞きました(図4)。その結果、「ミッドライフクライシス」を原因とした「アブセンティーズム(出勤・出社できないこと)」があると回答した人は14.1%(「よくある」「たまにある」の合計)だったのに対し、「プレゼンティーズム(出勤・出社しているが業務パフォーマンスが上がらないこと)」があると回答した人は57.3%(同)に及びました。

この結果から、「ミッドライフクライシス」による仕事への影響は、周囲から見えにくいという特性がうかがえました。

図4:「ミッドライフクライシス」が原因で起きる各事象の頻度

(40代・50代就労者のうち、ミッドライフクライシスの自覚がある人のみ回答)

出所:NRI「就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査」(2025年1月)

注:構成比の数値は小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は100%とはならない場合がある。

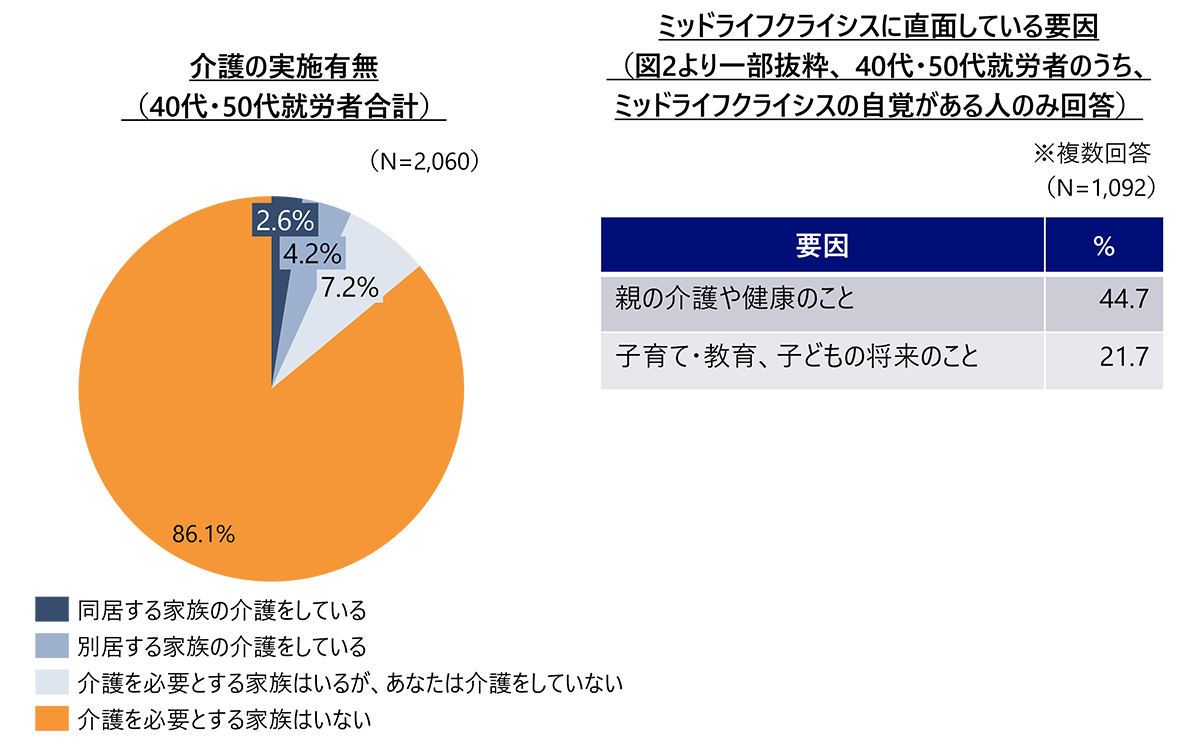

介護を必要とする家族がいないにも関わらず、「親の介護や健康状態」を「ミッドライフクライシス」の要因として挙げる人が多いことが判明

本調査によれば、40代・50代就労者の家族の状況を見てみると、子どもがいる人のうち、末子が小学生以下である人は3割強(32.4%)で、7割近く(67.6%)が中学生以上、また、約3割(29.8%)は末子が独立(就職・結婚など)していると回答しています。子どもの年齢が高いこともあってか、「ミッドライフクライシス」の発生要因として「子育て・教育、子どもの将来」を挙げた人は多くはありませんでした(21.7%、図2)。一方、40代・50代就労者の介護の実施有無を見てみると、実際に介護をしている人は1割弱(6.8%)であるにもかからず、「ミッドライフクライシス」の発生要因として「親の介護や健康」を選択した人は44.7%に及びました(図5)。

※アンケートでは、「家族」の介護実施有無状況を設問しており、「家族」=「親」には限定されませんが、40代・50代という年代を考慮すると、その介護対象の多くは自身や配偶者の親になる可能性が高いと考察しています。

図5:「ミッドライフクライシス」の発生状況からみた新たな課題

出所:NRI「就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査」(2025年1月)

注:構成比の数値は小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は100%とはならない場合がある。

40代・50代の労働生産性維持のため「ミッドライフクライシス」への本格的対策が急務。介護手前の親を持つ中年期向け施策も有効

本調査の結果から、40代・50代就労者の約2人に1人が「ミッドライフクライシス」に直面していること、「ミッドライフクライシス」に直面する40代・50代就労者のうち7割以上で「ミッドライフクライシス」を原因とした仕事のパフォーマンス低下が生じていることがわかりました(図3)。さらに先述の通り、「ミッドライフクライシス」の自覚がある40代・50代就労者において、「プレゼンティーズム(出勤・出社しているが業務パフォーマンスが上がらないこと)」が5割以上の割合で発生していることが判明しました(図4)。

また、「ミッドライフクライシス」の原因としては、将来を含む自分の健康問題・健康不安を挙げる人が多いことに加え、「親の介護や健康のこと」が原因の一つになっている人が少なくないこともわかりました。40代・50代就労者の大半で、まだ介護を必要とする家族がいなかったことを踏まえると、介護サービスや介護にまつわる会社の制度(介護休暇等)を利用するにはまだ至らないものの、親世代の健康状態の悪化やそれに伴う不安や生活サポートの必要性が、自身の業務パフォーマンスに影響をもたらしていることが推測されます。

人口減・労働力減社会において、現役世代の中核である40代・50代の労働生産性の低下の回避は急務であり、周囲からその発生状況が見えづらいという点においても、就労者における「ミッドライフクライシス」対策の検討が必要だと考えます。具体的には、本人の健康問題・健康不安への対応に加えて、離れて暮らす親の見守り、家事代行サービス導入の補助等、介護を必要とする手前の親世代の健康維持や生活を支援する環境整備が有効であるとNRIは推察します。現役世代の中核を担う40代・50代が活き活きと活躍できるような環境を整えるためにも、企業のみならず、地域や社会全体がミッドライフクライシスを一つの社会課題として認識し、詳細な対策を検討していくことが期待されます。

【ご参考:調査概要】

調査名:就労者の「ミッドライフクライシス」に関する調査

調査実施期間:2025年1月17日~1月18日

調査手法:インターネットアンケート

調査対象:全国の就労者(正社員)40代~50代の男女2,060人

内訳:年代(40代・50代)×性別(男性・女性)の4セグメント各515人

(参考)30代の男女1,030人(男性515人、女性515人)

- 1定義作成やアンケート設計にあたり参照した資料は次の通りです。

参考文献:ダニエル・レビンソン『ライフサイクルの心理学』(講談社学術文庫、1992年)

Levinson, D. J. (1978). The Seasons of a Man's Life, New York, Knopf.

参考ウェブサイト:RECURRENT counselor「【解説】ダニエル・レビンソンの発達段階説-人生の四季とは」(2024.11.22)https://www.recurrent.co.jp/career/levinson-developmental-stage/