2020/06/02

要旨

- 外食・娯楽・旅行の各業種は、新型コロナウイルス感染拡大による危機を乗り越えられるのだろうか。本稿では、「1)事業者の資金繰りの実態」、「2)行政による休業要請等の継続・解除の見通し」、「3)生活者の外出再開意向の変化」の3点から分析・考察する。

- 1)休業要請・外出自粛要請の影響で外食・娯楽・旅行の各業種の事業者で売上が激減している中、事業者の資金繰りの状況は危機的状況にあることが推察される。

- 2)国による緊急事態宣言は5月25日をもって全ての都道府県で解除された。ただし、休業要請の緩和は段階的である上に、自治体や各業界団体等が作成した感染拡大防止のためのガイドラインにも沿う必要があるため、事業者が通常通りの営業を再開できるまでには時間がかかる。

- 3)野村総合研究所(NRI)が実施したインターネットアンケート調査によると、外食・娯楽においては、直近では生活者の外出再開意向が高まってきているが、旅行においては低調のままであることが分かった。

- 外食・娯楽においては、事業者の売上確保に結びつけるべく、感染防止対策の徹底等により「安心・安全の確保」を図り、生活者の外出行動を促進する必要がある。一例として、ファンクラブ会員など提供サービスへのロイヤリティが高い生活者を優先して営業再開を行う方針等も挙げられる。

- 一方、旅行においては、国・都道府県は、事業者が事業を継続するための支援策(休業補償、クラウドファウンディング・ふるさと納税等)を最優先で取り組む必要がある。また、事業者も地域大で連携し、今後の観光のあり方を模索する必要がある。

1)休業要請・外出自粛要請の影響で、事業者の資金繰りは危機的状況。

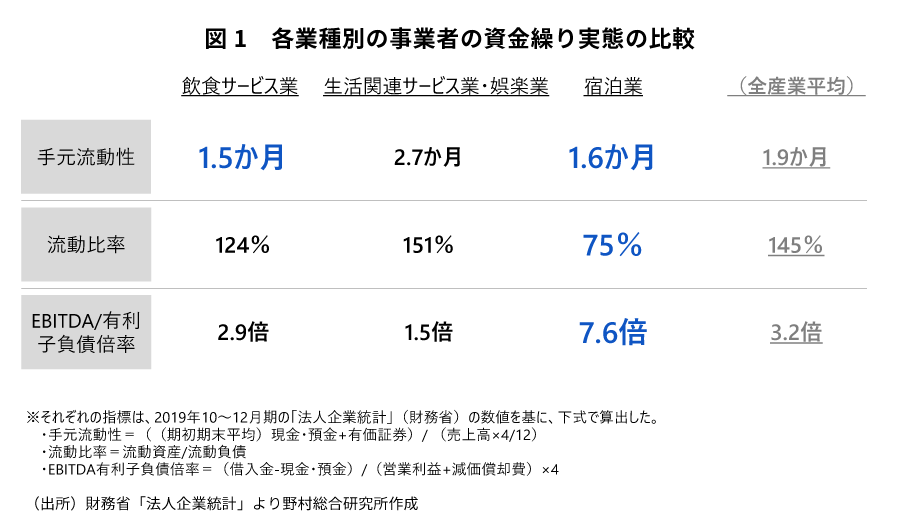

休業要請や外出自粛要請の影響で売上が激減している外食・娯楽・旅行関連の事業者の経営はどこまで耐えられるのか、業種別の事業者の手元資金の厚さや負債の大きさといった観点から分析を行った。新型コロナウイルス感染拡大前の2019年10~12月期の法人企業統計において、外食・娯楽・旅行それぞれの手元流動性・流動比率・EBITDA有利子負債倍率を全産業平均と比較した。(図1)

統計によると、前述3つの業種に相当する「飲食サービス業」、「生活関連サービス・娯楽業」、「宿泊業」は手元流動性が低い(手元資金が薄い)事業者が多いことがわかる。手元流動性比率(=月商の何か月分の資金があるか)においては、特に外食関連業種(飲食サービス業)では1.5か月、旅行関連業種(宿泊業)では1.6か月と短く、生活者の外出自粛により売上が立たない期間が生じると資金ショートを起こしやすいことが予想される。中でも宿泊業はさらに事態が深刻であり、現金化が比較的容易な流動資産と流動負債の比率を見た流動比率が75%(全産業平均145%)、フリーキャッシュフローの何倍の有利子負債を抱えているかを示すEBITDA有利子負債倍率は7.6倍(全産業平均3.2倍)と、事業規模と比較して負債が過大となっている事業者が多い。

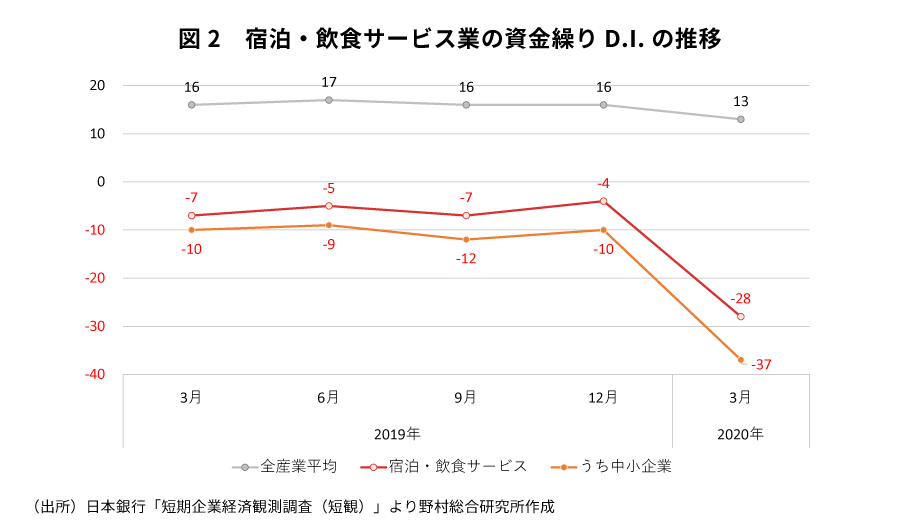

また、2020年4月に公表された日銀短観の資金繰りD.I.によると、直近の1~3月期の「宿泊・飲食サービス業」の資金繰り判断(「楽である」-「苦しい」の指数)は-28ポイント、中小企業に限ると-37ポイントと、前四半期(それぞれ-4ポイント、-10ポイント)と比較して大きく下落した。(図2)

以上のことから、直近で足元の資金繰りが急速に悪化している事業者が多くなっていると推察される。現に、東京商工リサーチによると、新型コロナウイルス関連倒産は5月28日時点で192件にのぼり、中でも「宿泊業」は38件と業種別に見ると最も多い。また、4月の「宿泊業」の倒産数(25件)は、東日本大震災後の2011年5月の29件に次ぐ、過去2番目に多い倒産数となった。今後売上が回復するまでに時間が掛かれば掛かるほど、より多くの事業者が廃業・倒産に追い込まれてしまうのではないか。

2)休業要請の段階的な緩和、感染拡大防止のためのガイドラインへの対応が求められるため、事業者が通常通りの営業を再開できるまでには時間がかかる見通し。

国による緊急事態宣言は5月25日をもって全ての都道府県で解除された。休業要請についても、すでに全面的に解除されている都道府県は過半を超えているものの、関東・関西を含む全国約4割の都道府県においては、今後段階的に緩和される見通しである。

全国都道府県における段階的な休業要請・自粛要請緩和方針の具体例をみる。

- 飲食関連業種については、初期段階では営業時間や酒類提供可能時間の制限緩和に留め、その後全面的な制限解除となる場合が多い。

- 娯楽関連業種については、少人数あるいは屋外であれば初期段階で再開が認められるものの、大人数の娯楽はその後の再開許可となる場合が多い。

- 旅行関連業種については、宿泊業に対する休業要請は「集会の用に供する部分」に限定されている場合が多く、その休業要請も多くの場合初期段階で解除される。しかし、県外への移動や不要不急の旅行については継続して自粛を要請する都道府県が多い。

さらに、事業者は、自治体や業界団体が作成した新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためのガイドラインへの対応も必要となる。ガイドラインでは消毒や換気を徹底することや、3密を避けるための取組などが示されており、それらの取組を新型コロナウイルスの終息まで実施することが推奨されている。

事業者は、休業要請の緩和の動きをみながら、ガイドラインに示された感染拡大防止対策を徹底したうえで、営業再開のあり方を模索することが求められる。それ故、通常通りの営業が再開できるまでにはまだ時間がかかるだろう。

3)外食・娯楽においては、直近では生活者の外出再開意向が高まってきているが、旅行においては低調のまま。

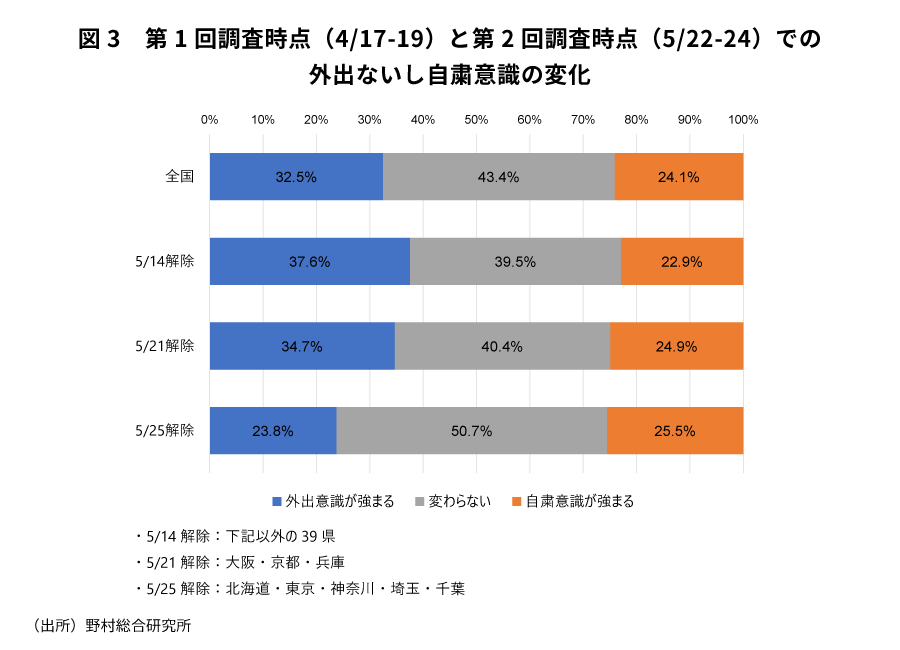

野村総合研究所(NRI)のインターネットアンケート調査(第1回:4月17~19日実施、第2回:5月22~24日実施)により、このひと月の間の外出再開意向の変化を分析した。その結果、外出意識が高まった生活者(32.5%)の方が、自粛意識が高まった生活者(24.1%)よりも多くみられた

※1

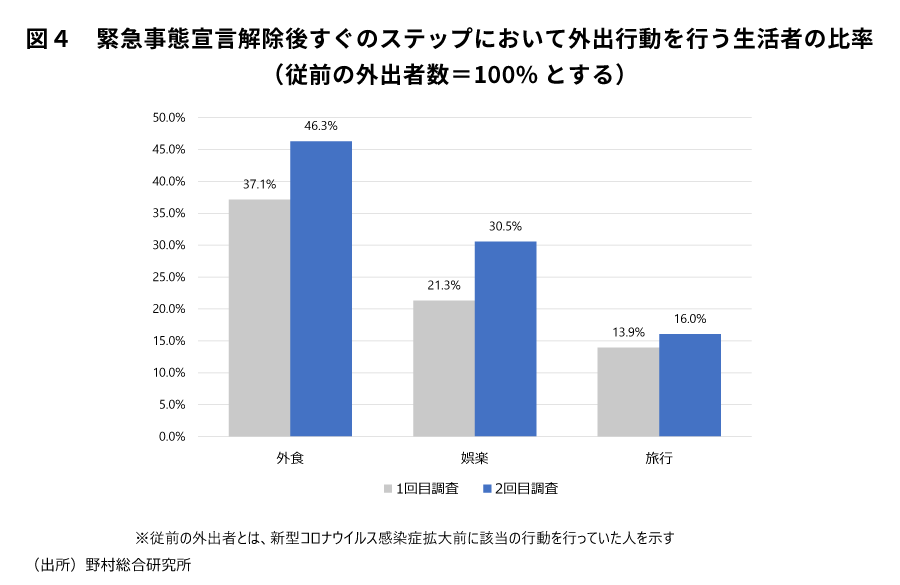

。緊急事態宣言解除時期が早い都道府県ほど傾向は顕著であることから、今後さらに外出意識が高まることも想像できる。(図3)また、「緊急事態宣言解除後すぐのステップにおいて外出行動を行う生活者」の比率は、外食、娯楽においてはそれぞれ46.3%(9.2ポイント増)、30.5%(9.2ポイント増)と上昇した。しかし、旅行においては、16.0%(2.1ポイント増)と低調のままである

※2

。(図4)

事業者としては、緊急事態宣言が解除された状況においても、客足はまだまだ従前の半分にも満たない状況であるなど今後も厳しい事業環境が続くと推察されるが、少なくとも外出意識が高まった生活者をうまく取り込むことができれば、売上回復のきっかけになる。その意味では、外食、娯楽においては、生活者の直近での外出再開意向の高まりは、事態が好転したものと前向きに捉えることもできるだろう。

今後に向けて

-

●

外食・娯楽においては、事業者の売上確保に結びつけるべく、感染防止対策の徹底等により生活者の外出行動を促進する必要がある。

外食・娯楽においては、事業者の売上確保に結びつけるべく、感染防止対策の徹底等により生活者の外出行動を促進する必要がある。

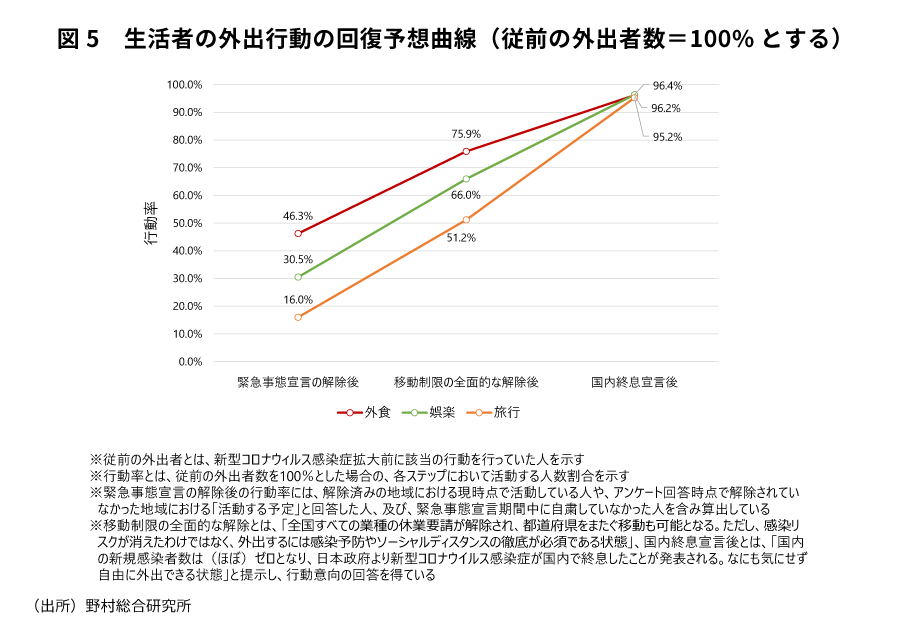

外食・娯楽においては、生活者の直近での外出再開意向が高まってきており、また、次のステップである「移動制限の全面的な解除」後の時点には、従前通りに外食・娯楽での外出を行う生活者が、それぞれ75.9%、66.0%と一定の水準にまで回復する見通しである。(図5)

そのため、事業者が売上を確保できるよう、直近で高まりつつある生活者の外出“意識”をいかに外出“行動”に結びつけて需要を回復させていくか、といった視点が重要だろう。

その際のキーワードの1つは「安心・安全の確保」であり、例えば、1.事業者・生活者双方の感染症対策が万全であること、2.感染者との接触有無が把握できること、3.不特定多数との接触機会が少ないこと等を担保する必要がある。

1については、少なくとも業種別ガイドライン

※3

等を参照して十分な感染症対策を行う必要がある。2については、5月25日、国は6月中旬に「接触確認アプリ」を公開予定であることを発表したところであり、今後の普及に期待したい。3については、事前予約を必須としたうえで、ファンクラブ会員など提供サービスへのロイヤリティが高い生活者を優先して営業再開を行う方針が考えられる。例えば、最近観客入での開催が再開した台湾のプロ野球では、シーズンチケット購入者やファンクラブ会員からネット等での優先販売を行っている。客数制限がある中でも過度な申込み集中を避ける、会員のロイヤリティの維持・確保につなげる、「自分と同じように愛着を持っている人が集まるのであれば自分も行ってみよう」といった“意識”から“行動”への変容を促せる、集客検討の労力を最小化して営業オペレーションの検討・精査にまわせる、といった効果があるものと推察される。

-

●

旅行においては、国・都道府県は、事業者が事業を継続するための支援策を最優先で取り組む必要がある。また、事業者も地域大で連携し、今後の観光のあり方を模索する必要がある。

旅行においては、国・都道府県は、事業者が事業を継続するための支援策を最優先で取り組む必要がある。また、事業者も地域大で連携し、今後の観光のあり方を模索する必要がある。

旅行においては、生活者の直近での外出再開意向が低調であり、また、次のステップである「移動制限の全面的な解除」後の時点でも、従前通りに旅行での外出を行う生活者が51.2%と、外食に比べると20ポイント以上も低い。(図5)また、現時点では、生活者の県外移動にも制約がかけられている状況にある。そして、本稿では特に触れていないがインバウンド需要

※4

についても大幅に減少しており、回復も遅れる見通しである。加えて、前述の通り、旅行関連業種の事業者の資金繰りの状況もよくない。

こうした状況下では、国・都道府県は、当面は甚大な打撃を受けている事業者が雇用を維持し、「事業を継続するための支援策」に最優先で取り組むことが重要だろう。具体的には、直接的な休業補償のほか、民意を取り込むクラウドファウンディング・ふるさと納税活用など、最低限のキャッシュの補填・確保を図る方向性が考えられる。

また、新型コロナウイルス感染症の終息時期がみえない中、今後第二波が来た際にも対応できるようにしておくためには、国・都道府県からの支援を受けるのみならず、中長期での事業継続を見据え、各事業者が地域大で協力してマーケティングの共同化を行うなど効率化を図った上で、各事業者が競争分野への経営資源の集中を行えるようにするといった方針が考えられる。また、これを機に都道府県内でのマイクロツーリズムを推進すべく、準備を進めておくことも必要なのではないか。いずれにしても各事業者単独で進めるのではなく、例えば地域の観光協会やDMO(観光地域づくり法人)といった、地域商社なり地域発のプラットフォーマーとの連携を進めて、今後の観光のあり方を模索していかなければいけないだろう。

-

※1

回答者が、第1回調査時点(4/17-19)と第2回調査時点(5/22-24)での所感変化を回答したもの。

-

※2

第1回調査、第2回調査の回答結果を比較したもの。

-

※3

例えば、「外食業の事業継続のためのガイドライン」(一般社団法人 日本フードサービス協会、一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会)、「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」(公益財団法人 日本スポーツ協会公益財団法人、日本障がい者スポーツ協会)など。

-

※4

観光庁によると、2019年の日本国内における旅行消費額のうち訪日外国人旅行分が占める比率は、17.2%である。

執筆者

毛利 一貴

社会システムコンサルティング部

岡本 宗一郎

社会システムコンサルティング部

西崎 遼

社会システムコンサルティング部

原野 朱加

マーケティングサイエンスコンサルティング部

お問い合わせ先

報道関係者からのお問い合わせ

-

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部

提言内容に関するお問い合わせ

-

株式会社野村総合研究所 未来創発センター