2020/06/11

要旨

- 新しい日常(ニューノーマル)のもとでは、感染の予防と拡大防止の両面から対策が必要で、ICTの積極的な活用が期待される。位置情報を活用した大規模統計データの提供や感染者と接触した可能性等を通知するサービスをはじめ、個人情報を含むパーソナルデータを有効活用する取組が、プライバシー保護に配慮しつつ官民で展開されている。

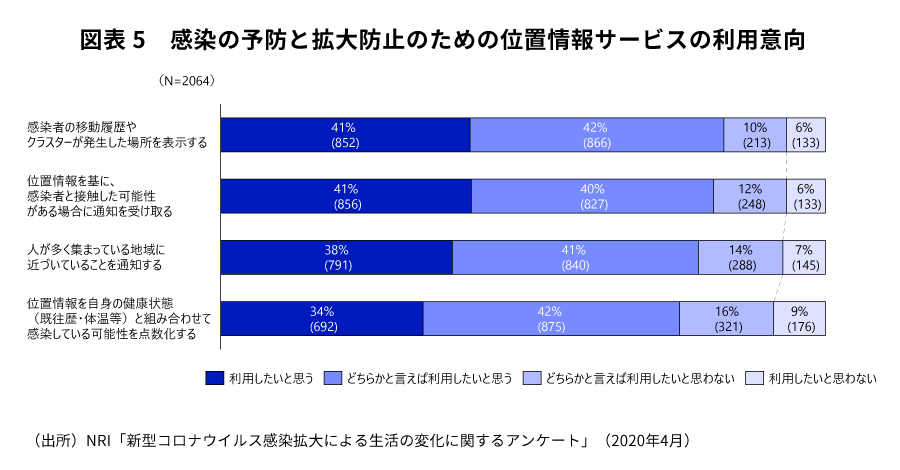

- 一般に日本人のパーソナルデータの提供に関する許容度は相当低い。一方で、感染拡大防止のためであれば、携帯電話の位置情報のような機微性の高い情報であっても、匿名化されている限り、政府の利用を許容する割合が74%にのぼる。感染の予防と拡大防止のための位置情報サービスの利用意向は総じて高く、こうしたサービスの提供が有効であると考えられる。

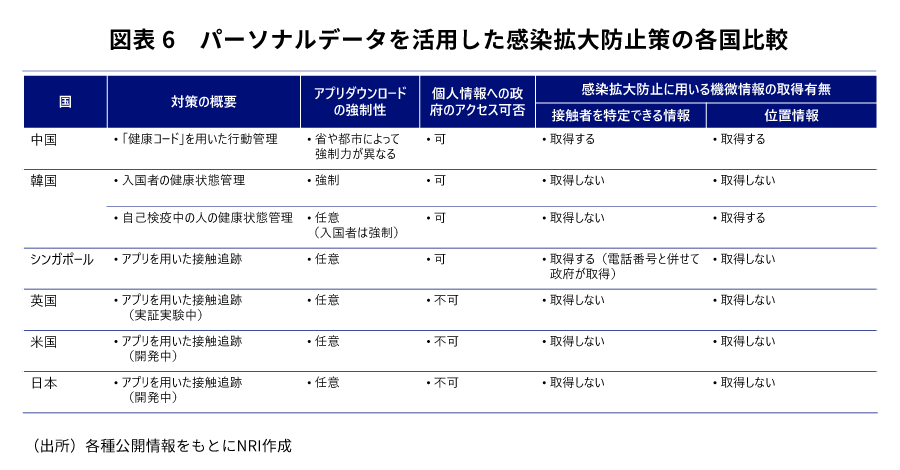

- ICT活用におけるプライバシー保護対策には、国ごとに大きな差異がある。中国と韓国では政府が接触者を特定できる情報や位置情報を強制的に収集して対策に活用している一方、米国、英国、日本は、接触者の情報にはアクセスせず、アプリの導入も任意である。

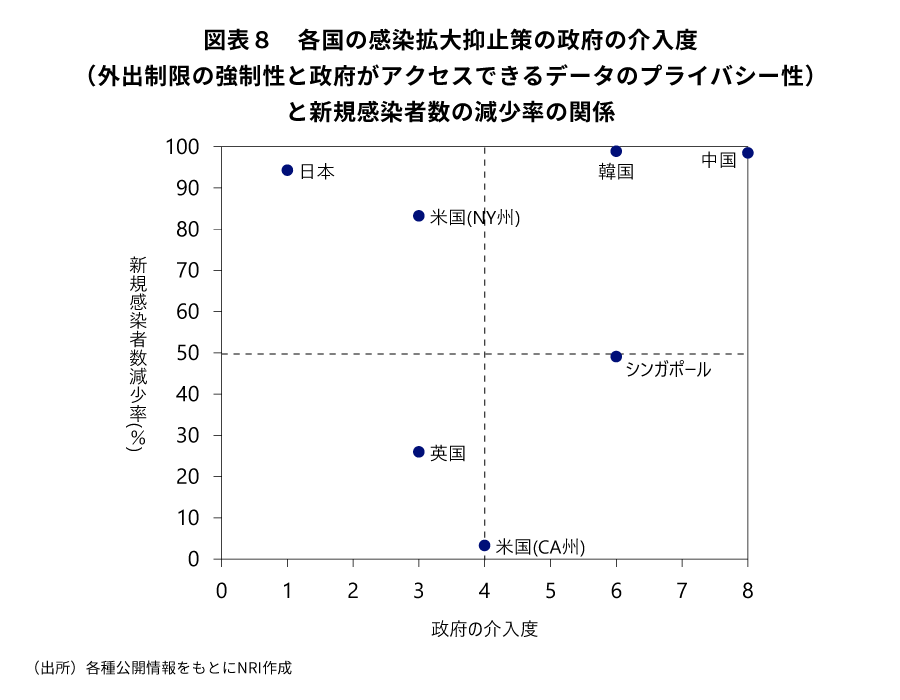

- 各国の感染拡大抑止策における政府の介入の度合いと、新規感染数の低減との関係を分析したところ、日本は政府の介入度合いが低くても国民がステイホームを自主的に励行し、新規感染者数を低減することのできた特異な国であることが明らかとなった。感染対策は今後もしばらく継続すると見込まれる中、我が国には、政府が強権的にデータを収集して利用する「監視社会」ではなく、お互いの情報を発信し合う「見守り社会」の実現に向けた取組が期待される。

目次

-

1.

我が国におけるパーソナルデータ活用による新型コロナウイルス対策の現状

-

2.

政府によるパーソナルデータ利用に関する消費者意識

-

3.

主要国におけるパーソナルデータの活用事例とその効果

-

4.

「監視社会」ではない「見守り社会」の実現に向けて

1.我が国におけるパーソナルデータ活用による新型コロナウイルス対策の現状

緊急事態宣言下では「ステイホーム」を実現するために、オンラインショッピングやオンラインミーティングなど、ICTの活用が急速に進展した。緊急事態宣言が解除された今後は、国民一人ひとりが感染対策のために「新しい生活様式」による新しい日常(ニューノーマル)のもとで暮らしていかなくてはならず、感染の予防と拡大防止の両面からICTの積極的な活用が期待される。

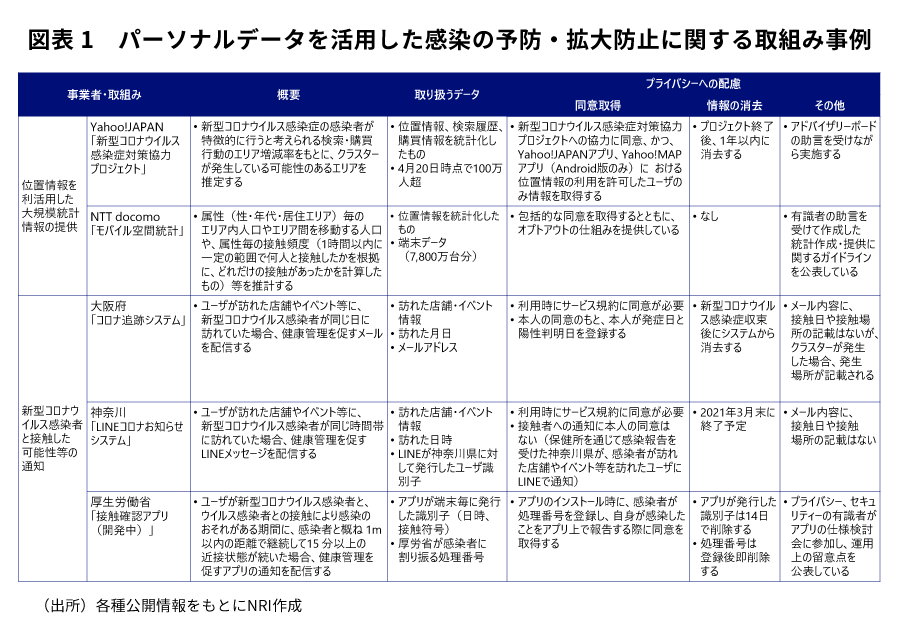

ICT活用において、プライバシー対策が重要なことは広く認識されているところであるが、新型コロナウイルス感染対策では、個人情報を含むパーソナルデータの保護が一層重要となる。陽性判定された情報は要配慮個人情報であり、感染者と接触したことや感染者が滞在した場所を訪れたという事実も、慎重に取り扱う必要がある。このため、これまで日本で取り組まれているICT活用は、いずれもプライバシーに配慮したものとなっている(図表1)。

位置情報を活用した大規模統計データの提供

政府による「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資するデータ提供要請」を受けて、Yahoo!

JAPANやNTT

docomo等のプラットフォーム事業者・通信事業者が政府に対して自社が管理する位置情報を活用した大規模統計データを提供している。

Yahoo!

JAPANは、位置情報、検索履歴、購買情報を組合せ、感染者が特徴的に行うと考えられる検索・購買行動のエリア増減率をもとに、クラスター発生の可能性のあるエリアを推定した統計データを提供している。統計に用いるデータは、当該プロジェクトへの協力に同意したユーザのみを対象にしている

※1

。

NTT

docomoは、サービス展開している「モバイル空間統計」から、属性(性・年代・居住エリア)毎のエリア内人口やエリア間を移動する人口等の統計データを提供している。同社は、政府へのデータ提供にあたり、報道発表を行い

※2

、プライバシーに配慮しながら政府に協力することを表明している。

新型コロナウイルス感染者と接触した可能性等の通知

自治体による取組も進んでいる。大阪府や神奈川県等はQRコードを活用して、ユーザが新型コロナウイルス感染者と接触した可能性等を通知するサービスを提供している。

店舗運営者やイベント主催者等は自治体が発行するQRコードを取得し、印刷して店舗やイベント会場の入り口などに掲示する。ユーザはQRコードを読み込み、メールアドレスやLINEアカウント等の連絡先を登録する。退店後やイベント後に感染者が発生した場合、自治体が利用者の連絡先に一斉通知し、健康状態に応じて相談を促すことで感染拡大の防止が期待されている。両団体とも、プライバシーへの配慮として、氏名、住所、電話番号、位置情報等の個人情報は取得しない点や、通知内容には接触したおそれのある場所や日時は記載されない仕様としている。

他に関連する取組として厚生労働省が開発中の「接触確認アプリ(仮称)」がある。感染者と一定の条件下で接触した場合に通知が行われ、保健所等への相談を促すことで感染拡大を防ぐ効果が期待されている。

2.政府によるパーソナルデータ利用に関する消費者意識

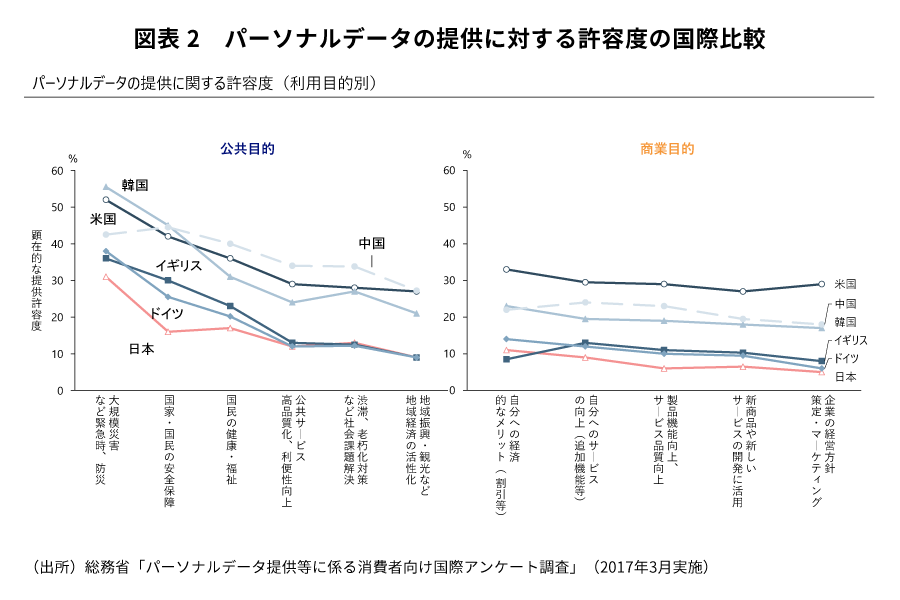

日本は、諸外国の中でも、プライバシー保護を重視してICT活用に慎重に取り組んでいる国の一つである。背景には、個人情報の提供を忌避する日本人の意識がある。諸外国と比較して、パーソナルデータの提供に対する許容度は、公共目的、商業目的のいずれの場合も相当低い(図表2)。

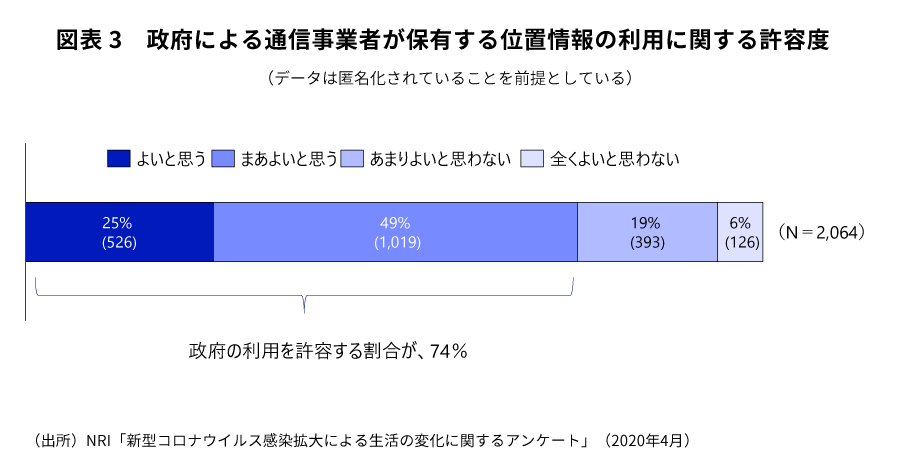

一方で、本年4月にNRIが実施した調査「新型コロナウイルス感染拡大による生活の変化に関するアンケート」によると、感染拡大防止のためであれば、携帯電話の位置情報のような機微性の高い情報であっても、匿名化されている限り政府の利用を許容する割合が74%にのぼる(図表3)。

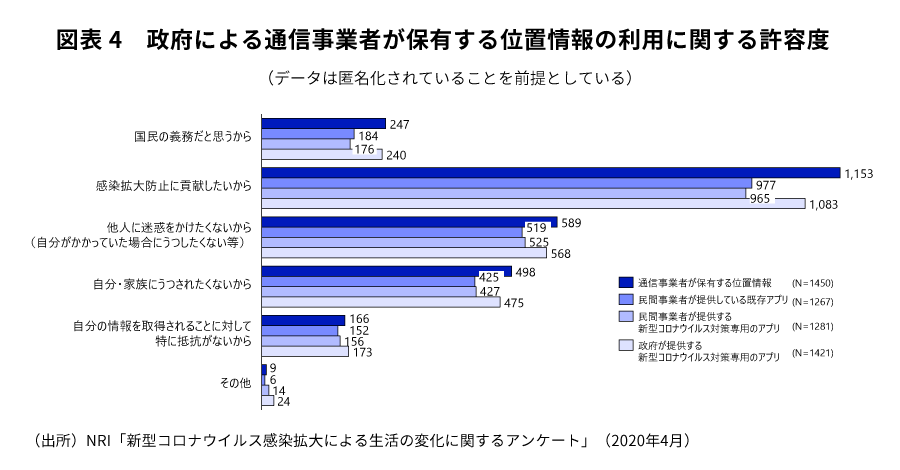

その理由は、「感染拡大防止に貢献したいから」が最も高く、次いで「他人に迷惑をかけたくないから」「自分・家族にうつされたくないから」となっており、社会や他者との関係性を気にする日本人の気質に沿う場合は、許容度が高くなることがうかがえる(図表4)。

また、感染の予防と拡大防止のための位置情報サービスの利用意向は総じて高く、こうしたサービスの提供が有効であると考えられる(図表5)。

3.主要国におけるパーソナルデータの活用事例とその効果

海外に目を転じると、ICT活用におけるプライバシー保護対策には、国ごとに大きな差異がある。ここでは、中国、韓国、シンガポール、米国、英国、そして日本の6か国を対象に、新型コロナウイルス感染対策へのICT活用における政府のパーソナルデータへのアクセスの程度を整理した(図表6)。

ニューノーマルにおける感染拡大防止のためのツールとして各国で導入が進んでいる「接触確認アプリ」や健康状態管理アプリを調査対象とし、「アプリダウンロードの強制性」、「個人情報への政府のアクセス可否」、「感染拡大防止に用いる機微情報の取得有無」の三つの観点で比較を行った。「感染拡大防止に用いる機微情報の取得有無」においては、差別にもつながりうる「接触者を特定できる情報」および個人の自宅や職場、本人の趣味嗜好の推知につながる「位置情報」を評価対象として取り上げた。ただし位置情報が、本人が特定されないように加工されている場合にはこれに該当しないこととした。

調査対象の6ヶ国のうち、中国と韓国では、政府が接触者を特定できる情報や位置情報を強制的に収集し、対策に活用している。一方で米国、英国、日本は、政府は感染者の情報こそ把握するものの、接触者の情報にはアクセスできない仕様となっていて、アプリの導入も任意である

※3

。厚生労働省が開発中の接触確認アプリでは、データはユーザの端末の中にのみ保存し、感染者との接触の事実はユーザ本人のみが知りうるようにし、かつデータそのものも2週間毎に自動的に消去される仕様となっている

※4

。また、感染者の情報を登録する際には、本人の同意を求めることも要件としている。

シンガポールは、中韓と日米英との中間にあたり、政府が接触者の情報にアクセスできるが、アプリの導入は任意である。一般に接触確認アプリは、およそ6割の普及が必要と言われている

※5

が、シンガポールは人口の2割程度にしか普及せず、さらにアプリを起動していないとデータ収集できないという制約も相まって、ほとんど効果を上げられずにいる。

アプリの導入を任意とし、政府によるデータへのアクセスも最小化する日本ではシンガポールと同様に十分な効果を上げられなくなることが懸念される。一方で日本は、政府の強制がなくても、自発的にステイホームを励行して短期間に感染者数を大幅に減少することに成功したという実績がある(後述)。これは、他国では見られない現象で、日本人の規律正しく、そして同調圧力の高い国民性が功を奏したものと思われる。

接触確認アプリも、政府や都道府県がその重要性をしっかり伝えることで、強制力がなくても必要数を確保できる可能性はある。

各国の感染拡大抑止策における政府の介入度と新規感染者数の減少率の関係

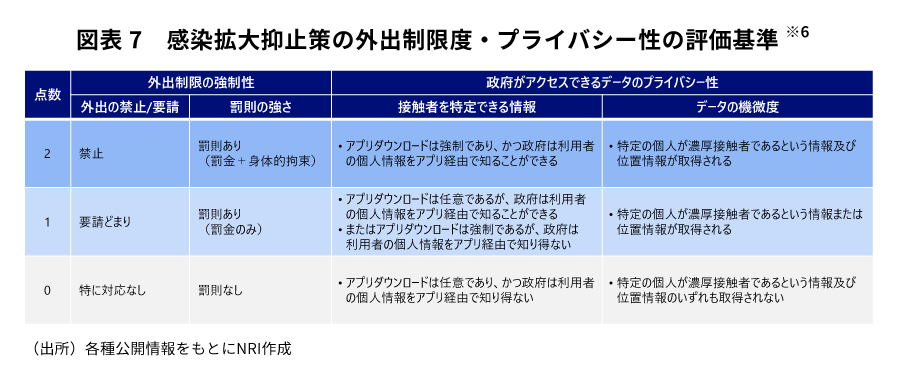

各国の感染拡大抑止策における政府の介入の度合い(外出制限の強制性と政府がアクセスできるデータのプライバシー性)が、新規感染数の低減とどのような関係性があるのかについて分析をおこなった(図表7)。

前述の評価基準に従って、各国の感染拡大抑止策の外出制限度及びプライバシー性と、抑止策の効果(ロックダウン期間中のピーク時と解除日の値をもとに算出した新規感染者数の減少率

※7

)を比較した(図表8)。

英国や米国カリフォルニア(CA)州は、外出を原則禁止とするなど外出制限度の高い施策を講じたものの、政府がアクセスできるデータは、あまり収集しておらず、感染拡大は抑制できていない。

一方、中国や韓国のように、外出制限策に加えて、プライバシー性の高いデータに政府がアクセスできる国では、感染拡大を抑え込んでいる。

ところが、日本は、外出制限が要請どまりで、かつ政府はプライバシー性の高いデータへのアクセスを極めて抑制的にしているにも関わらず、感染拡大を抑えることに成功している。つまり日本は、中国・韓国のような、強制力の伴った私権の制限や、プライバシー侵害リスクの高い監視的な施策を用いずに、欧米と同等以上にプライバシーへ配慮しつつ、感染拡大を抑え込んだ特異な国とみることができる。

4.「監視社会」ではない「見守り社会」の実現に向けて

日本は罰則の伴わない要請であったとしても、ステイホームを自主的に励行し、ウイルス感染拡大の第一波を抑え込んだ世界的に見ても希有な存在である。感染対策は今後もしばらく続くことを踏まえると、我が国には政府が強権的にパーソナルデータを収集して利用する「監視社会」ではなく、プライバシーを尊重しつつ、お互いの情報を発信し合いながら支え合う社会(これを「見守り社会」と呼ぶこととする。)の実現に向けた取組が期待される。

接触確認アプリは、この見守り社会を実現していく上での試金石となり得る。現在、企画されている接触確認アプリでは、パーソナルデータを基本的にユーザの端末の中に保存するアーキテクチャーとし、政府が感染者に接触した可能性のある者を特定することのできない仕様としたり、感染者の情報を登録する際には本人に同意を求めるなど、技術、制度の両面からプライバシー保護対策を講じている。さらに、専門家によるレビューを受けて、透明性高く運用していることも特筆される

※8

。これは、事前にプライバシーへの対策を講じる「プライバシーバイデザイン」が丁寧に実践されている例といえ、見守り社会において求められる不可欠なプラクティスである。

今後、接触確認アプリの有効性を高めるためには、クラスター対策による感染源及び感染源となりうる場所の特定と隔離が必要で、そのためには位置情報の活用が重要である。実際、新規感染者数を押さえ込んでいる中国や韓国では、政府は個人単位の位置情報を把握して活用している。ただし、日本において、中国や韓国で行われているような位置情報の活用は、日本人の個人情報の提供を忌避する特性に鑑みると現実的ではない。一方で、前述のアンケート結果で見たように、感染予防や拡大防止の目的で、かつ個人が特定できない状態であれば、多くの国民が許容するものと予想される。

また、位置情報を活用すると、ユーザのメリットも広がる。混雑している店舗やエリアをリアルタイムで提供したり、逆に空いている場所を案内したりすることも可能となる。これは感染の予防や拡大防止に寄与することに加え、日常生活を快適に過ごすことにもつながる。このように、パーソナルデータ活用とプライバシー保護を両立するためのアイデアを出すことが、目指すべき見守り社会に続く道である。

ご参考

「新型コロナウイルス感染拡大による生活の変化に関するアンケート」の実施概要

-

【調査方法】

インターネットアンケート調査

-

【対象】

全国の満15~69歳の男女個人(人口動態割付)

-

【有効回答数】

2064人

-

【実施時期】

4月22日~24日

-

※1

Yahoo! JAPAN報道発表資料(2020年4月13日)

https://privacy.yahoo.co.jp/notice202004.html#purpose -

※2

NTT docomo報道発表資料(2020年5月28日)

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/05/28_03.html -

※3

新型コロナウイルス感染症対策テックチーム「接触確認アプリ及び関連システム仕様書」(2020年5月26日)

-

※4

同アプリは、Apple、Googleの提供するAPIを利用することで、アプリを起動していなくてもデータ収集ができる仕様となっているため、アプリ起動に関する懸念はない。

-

※5

オックスフォード大学による調査結果より(natureの記事等を参照)

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01514-2 -

※6

外出制限の強制性は、まず政府によって外出が原則禁止とされているのか、あるいは要請どまりか、という観点で点数付けをした。外出を禁止したり外出制限を要請しない場合は、最も強制性が低く、要請、禁止の順に点数が上がっていく。

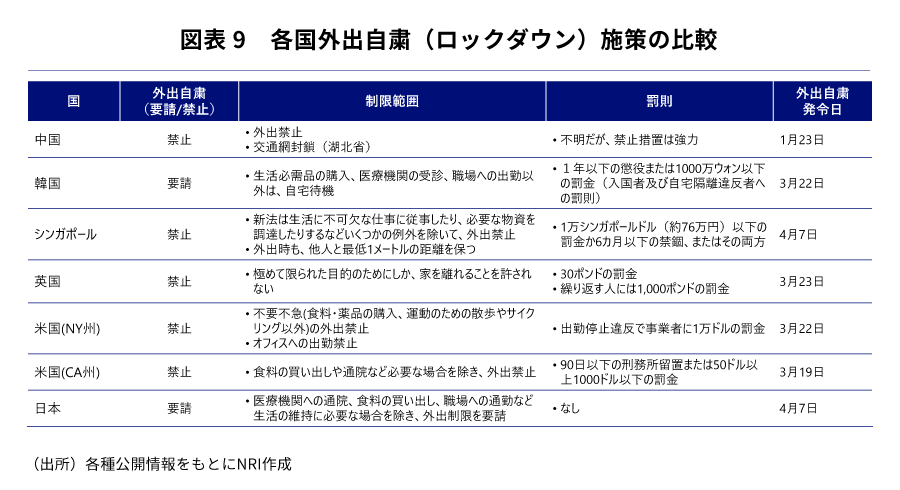

また、ロックダウンに伴って罰則が適用されている場合は、より強制性が高いと考えられるため、罰則の有無でも点数付けをした。日本以外の調査対象国では、自宅隔離命令を破ったり、許可なく外出をしたりした場合に罰金や拘束等の罰則が適用されることになっていた。特にシンガポールのように、新法で違反者に罰金だけでなく禁固刑まで科すことのできる国は、強制性を高めに評価した。各国の外出自粛(ロックダウン)施策の概要を以下に示す(図表9)。

次に、政府がアクセスできるデータのプライバシー性は、まず利用者の個人情報を政府が知ることができるか、またそれを拒否することができるか、という観点で評価した。接触確認アプリ等のダウンロードが強制であり、さらに政府が利用者の個人情報にアクセスできる場合、政府がその個人を実質的に監視しているとみなすこともできる。この場合、個人のプライバシーが侵害される可能性がある一方で、感染拡大抑止のための有効な施策を政府が講じやすくなると思われる。また、政府がアクセスできるデータは、前述の「接触者を特定できる情報」と「位置情報」を取り上げて機微度を評価した。

-

※7

新規感染者数の減少率は、ロックダウン(またはそれに類する外出自粛を促す宣言発令)期間中のピーク時の新規感染者数と、ロックダウン解除日の新規感染者数を比較して算出した。なお、ロックダウンが5月24日時点で解除されていない場合は、5月24日時点の新規感染者数と比較した。

-

※8

接触確認アプリに関する有識者検討会合「「接触確認アプリ及び関連システム仕様書」に対するプライバシー及びセキュリティ上の評価及びシステム運用上の留意事項」(2020年5月26日)

執筆者

小林 慎太郎

ICTメディア・サービス産業コンサルティング部

藤原 彬人

ICTメディア・サービス産業コンサルティング部

佐藤 貴彦

ICTメディア・サービス産業コンサルティング部

須山 祐介

ICTメディア・サービス産業コンサルティング部

お問い合わせ先

報道関係者からのお問い合わせ

-

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部

提言内容に関するお問い合わせ

-

株式会社野村総合研究所 未来創発センター