AIの持つ予測力、識別力、個別化力が組み合わさることで、従来型とは異なる新しい経済システムの存在感が増している。筆者はこれを「デプス・エコノミー(深さの経済)」と呼んでおり、従来主流だった「スケール・エコノミー(規模の経済)」と対比して説明している。

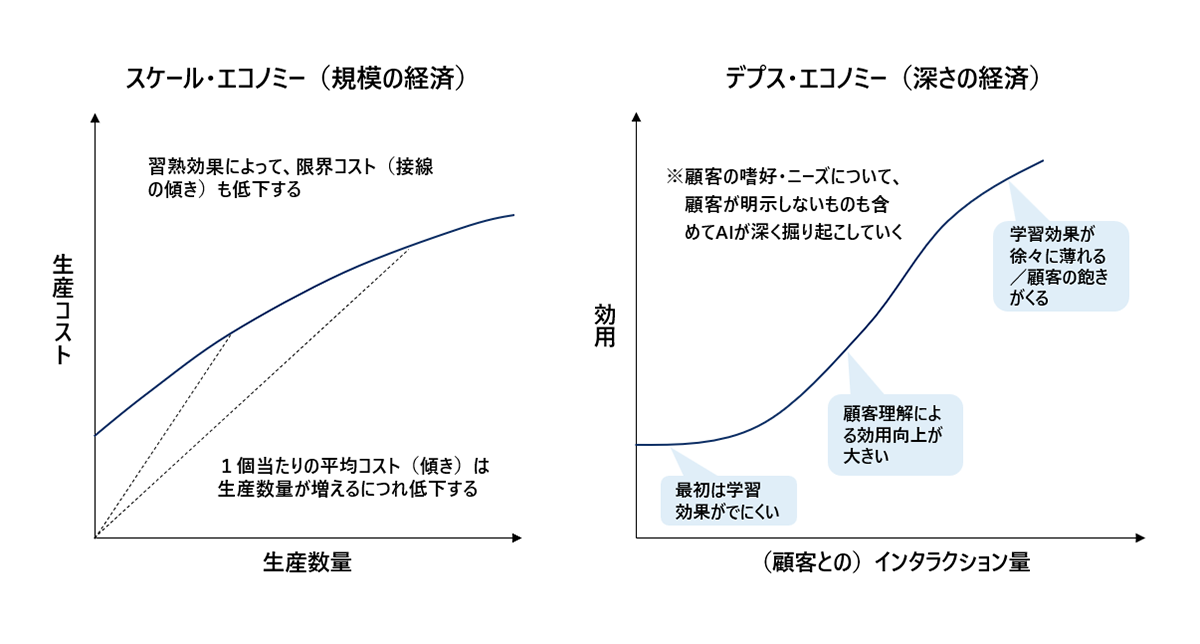

スケール・エコノミーとは、同じ製品を大量に生産するほど、1個あたりの平均費用や追加生産時の限界費用が低下し、競争力が高まる経済原理である。生産規模を拡大することで、機械や工場といった固定費の分散や、原材料の大量仕入れによるコスト削減、さらには生産プロセスの学習効果やワーカーの熟練による効率向上が進む。これは主に生産者側の視点に立ったメカニズムであり、量を増やすほどコスト曲線が低下するのが特徴だ(下左図参照)。

一方、デプス・エコノミーとは「同じ顧客とのインタラクションが重なるごとに、顧客理解が深まり、その結果として提供価値や顧客の効用が高まることで競争力を得る」というメカニズムである。ここでいうインタラクションには、金銭的な取引だけでなく、顧客との対話や検索・行動履歴の蓄積など幅広い交流が含まれる。そのインタラクションの量や深さが成功要因となり、消費者の側から見たメカニズムとなっている。AIの進化により、顧客ごとの嗜好やニーズを精緻に把握・分析することが可能となり、「深さの経済」が新たな競争力を生み出しているのである(下右図参照)。

スケール・エコノミーとデプス・エコノミー

関連レポート

[Featured Charts]

AIで存在感を増す「デプス・エコノミー」(深さの経済)

執筆者情報

-

- 執筆者

- 森 健

- 部署

- 未来創発センター

- 所属・職名

- 未来社会・経済研究室長

お問い合わせ先

-

NRI 未来創発センター研究レポート担当