フランスのパリで年に一度、テクノロジーの祭典として開催されるのがViva Technologyである。2025年で9回目となり、出展企業、参加者が共に年々、拡大し、現在では、欧州最大級の規模にまで成長した。発起人には、現フランス大統領であり、当時、経済相であったエマニュエル・マクロンも関わっている。毎年1月に開催される北米最大のテクノロジーイベントのCESと比較されることも多いが、CESが少し先の”未来”を予感させる”コンセプト”をお披露目する場であるなら、Viva Technologyは、未来の技術はもちろんのこと、すでに先進的な企業らが活用するなど、”今”求められている”ソリューション”が紹介される。その背景にあるのが、Viva Technologyの掲げる大企業とスタートアップによるオープンイノベーションである。他の展示会と同じくスタートアップらが単独で出展する場合もあるが、Viva Technologyでは、大企業ブースや各国政府のブースが立ち並ぶ点が特徴であり、各社、各組織の選りすぐりのスタートアップらが、支援者のブースの中に出展する。LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)をはじめとした大企業のブースに入ると、自社の取組とあわせて、そこで活躍するスタートアップのソリューションが紹介されていたりする。実際のユースケースを通じて、技術を”体感”できるため、来場者らが課題解決の具体的な方法をイメージしやすい点は、他の展示会にない特徴といえる。

2025年のViva Technologyは、エヌビディア主催のカンファレンスNVIDIA GTC Parisが併設イベントとして開かれ、Viva Technologyの入場パスを持つものは誰でも追加費用なくGTCにも参加でき、エヌビディアのCEOであるジェンスン・ファンが初日の夕方のセッションでマクロン大統領らと登壇するなど、例年以上に”AI色”が高まったイベントとなった。

欧州の願う、AIの米国依存から解放

欧州のAIへの”願い”の代弁者ともなったと感じられたのが、ジェンスン・ファンの講演であった。フランスのオレンジ、スペインのテレフォニカ、ノルウェーのテレノールなどの企業らと共に「AIスーパーコンピューター」を構築中であり、欧州全体のAIコンピューティングリソースを2年以内に現在の10倍に高めること、また、フランス発のAIユニコーン企業である「ミストラルAI」とのパートナーシップ強化などを発表した。これらの取組は、欧州にとってAI技術の米国からの独立を目的とするものであることは明らかで、欧州各国の文化や価値観を反映したモデル「ソブリンAI」に向けた重要な一歩になる。「ソブリン(Sovereign)」とは、一般には「主権者」「統治者」を意味し、金融業界では、ソブリン債のように、政府などが発行する債券を意味する。一方、ソブリンAIとは、自国のコンピューター、自国のデータ、自国の人材を用いて、開発、運用されるAIを指す。主権型AIとも呼ばれ、今後の産業発展のかなめといえるAIにおいて、米国や中国などの企業が先行し、支配する現状を打破する取り組みとして、特に欧州の中では、最重要テーマとして検討されてきた。

欧州委員会がプレスリリースの中や公式会見で度々、触れるのが「CERN(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire、欧州原子核研究機構)」の成功体験である。CERNとは、1954年、フランスやドイツ、イギリス、スイスなどの欧州12カ国が協力し、資金、設備、人材を集め、スイスのジュネーブに設立された素粒子に関する研究機関である。山中にトンネルを掘り構築された巨大な加速器が有名であり、質量の起源の解明につながる機構の発見である「ヒッグス粒子」に関する研究で2013年のノーベル物理学賞の受賞につながる成果を生み出すなど、その後の物理学の発展に多大な貢献をした。また、世界初のWebサイト(World Wide Web、WWW)の構築も、CERNに当時、所属していたティム・バーナーズ=リーが研究に関する資料の共有を目的に構築したことでも有名である。1950年代、欧州の科学技術の衰退に危機感を抱き始まったプロジェクトがCERNであり、その後の輝かしい成果からも、AIの技術開発での挽回を期す象徴として、「AI版CERN」の再来を願う思いは強い。以降では、少し時間をさかのぼり、欧州のソブリンAIに関連する取り組みを紐解く。

AIファクトリー、そしてAIギガファクトリーへ

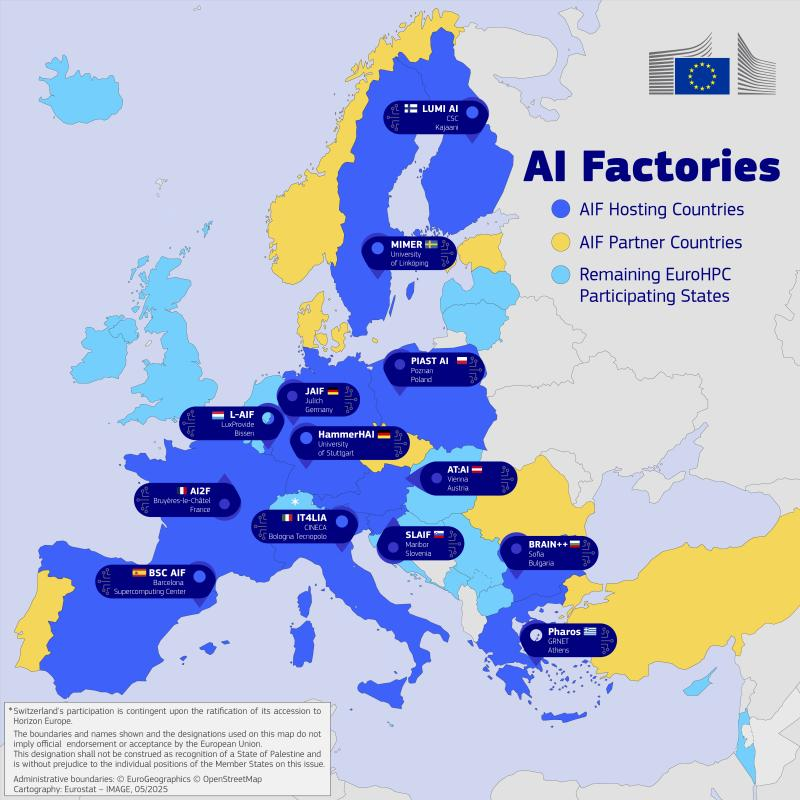

欧州委員会では、AI技術の底上げ、欧州の価値観に沿ったAI開発、産業への応用を目指し、複数のプログラムを走らせている。たとえば、2024年1月、「AIイノベーションパッケージ1」を開始し、欧州域内で用いられるあらゆる言語に対応するためのデータセット整備などを目的とした「Alliance for Language Technologies2」の開始、都市から収集されるデータからデジタルツインを生み出し、AIによる解析などで問題解決の方法を導く「CitiVERSE(シティバース)3」など、複数のプロジェクトを進めている。中でも戦略的に重要な位置づけとされているのが、「AIファクトリー4」である。AIファクトリーとは、AIに必要な「コンピューティングリソース」、「データ」、「人材」を集めたもので、最先端の高性能モデルの基礎研究から、金融や製造、ライフサイエンスをはじめとした産業への応用研究を含む幅広いテーマを扱う「ハブ」となることを期待されている。2026年を目標に13拠点(図1)のAIファクトリーの整備を計画しており、2024年12月には、スペインのバルセロナ・スーパーコンピューティング・センターをはじめとした7つのデータセンターに対し先行して、GPUなどのモダンなAI基盤を加えセンターを拡張したり、既存のコンピューターを置き換えるなどしてアップグレードすることを公表5している。

図1 AIファクトリー(2026年を目標に整備を予定している13拠点)

出所)https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-factories

2025年1月、欧州委員会は、産業への応用に向けた戦略を具体化すべく、その指針として「Competitiveness Compass(競争力コンパス)」を公表、3つの重点領域として「イノベーション」「脱炭素化」「セキュリティ」を定義している。イノベーションとして強調されているのが、技術に基づく産業分野でのリーダーシップの獲得であり、その構想の中で新たな施策として発表されたのが、「AIギガファクトリー」である。ギガファクトリーとは、超大規模工場を指す造語として、テスラのCEOであるイーロン・マスクが2013年、ネバダ州の工場の開設に伴い発したものであるが、欧州委員会では、その規模をAIに適用し、研究施設としてよりも、産業インフラとしての”迫力”や”経済効果”を強調する用語として活用している。

2025年2月、欧州委員会は、パリで開催された「AIアクションサミット」においてAIによる抜本的な競争力強化に向け、さまざまなプログラムに分散していたAIに関する投資に関する施策を取りまとめた。それが、「InvestAIイニシアチブ6」である。InevstAIイニシアチブとは、官民による投資によりAIに対して最大2000億ユーロを投資する巨大プログラムである。具体的には、官としては、研究や技術開発のためのプログラムである「ホライズン・ヨーロッパ」をはじめとした既存案件などからも拠出され、それが土台となり、賛同する民間の投資を呼び込む形になる。これまで分散していたAIに対する投資を集約した効果が見て取れるのが、200億ユーロをかけ新たに建設されるAIギガファクトリーである。AIファクトリーと比較し、約4倍の規模となる10万個の最新GPUからなる大規模データセンターを、欧州域内に最大5カ所整備するものである。

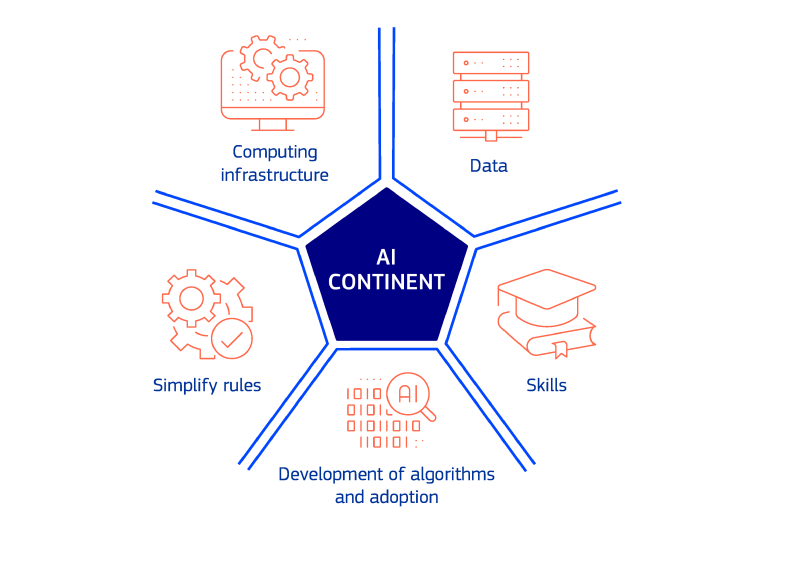

2025年4月、欧州委員会は、「The AI Continent Action Plan(AI大陸行動計画)7」と題した新たなAI戦略を明らかにした。AIファクトリー、AIギガファクトリーなどを含む「コンピューティングインフラストラクチャ」、企業のデータの有効活用を促す「データ」、AI人材の育成などを狙った「スキル」、医療やヘルスケア、製造業へのAIの応用のための「アルゴリズムの開発と採用」、AIの積極的な社会実装を推進するための「ルールの簡素化」の5つの柱からなる。(図2)データについては、2020年2月の「A European strategy for data(欧州データ戦略)8」に続く戦略として、「European Data Union Strategy(欧州データ統合戦略)9」の策定が現在、進められている。欧州データ戦略は、2018年に個人情報保護などを目的に施行されたGDPR(General Data Protection Regulation: EU 一般データ保護規則)で問われた「人」の生み出すデータの観点を、製品やサービスなどの「モノ」に拡大し、「保護」と「利活用」を組み合わせた「データ主権」へと昇華する競争戦略であった。時は流れ、生成AIの登場など、AIが急激な進化を遂げ、産業や社会をも変えるという現在の状況に合わせ、打ち出されたのが「欧州データ統合戦略」である。欧州データ統合戦略では、欧州データ戦略で作られた基盤「データスペース」に蓄積されたデータの産業への利活用が挙げられている。製造業や医療など、さまざまなデータが共有され始めたものの、分野ごとに細かく法律が定められており、企業が利活用のための条件を紐解くのが容易ではなかった。このため、欧州データ統合戦略では、既存の法規制をシンプルでわかりやすいものとするため、ルールの見直しや合理化が検討されている。

AI大陸行動計画で描かれるAI戦略は、欧州データ戦略で構築したインフラの上に、AIによるデータの利活用を出口としており、従来の「規制重視(=守り)」の姿勢から、「産業育成(=攻め)」に大きく方向転換する内容となっている。これは、欧州でのAIの開発を強く後押しするものであり、欧州各国の目指す、自国の言語や文化、価値観を反映するソブリンAIを生み出すための「ゆりかご」ともいえるだろう。

図2 The AI Continent Action Plan(AI大陸行動計画)の5つの柱

出所)https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/ai-continent-action-plan

発電量と送電網は地域差がある

AIファクトリーやAIギガファクトリーに沸く、欧州であるが、AIが消費する膨大な電力の問題はどうなっているのか。Viva Technologyと併設して開催されたGTC Parisでは、ソブリンAIに向けた各国の電力事情の違いも垣間見えた。「Driving European Sovereign AI Priorities from Vision to Leadership」と題したセッションでは、ドイツのデジタル問題および国家近代化担当国務長官のトーマス・ヤルゾンベックなどが参加しソブリンAIについて議論された。特に印象的であったのが、ドイツの電力事情である。ドイツは、北海、バルト海沿岸の北部地域において再生可能エネルギーが潤沢にあり、電力はあまり大きな問題にならないという。常に余剰があるとは限らないが、ドイツのエネルギー企業EnBWが、国内最大級の洋上風力発電施設「He Dreiht」を建設中であるなど、同地域は再生可能エネルギー生産の中心地になっている。電力を有効活用するには、発電した電気を送るための送電網も課題になる。送電網よっては、新たな需要に応じるだけの余力がなく、電気が届けられないという問題も起こるためである。これに対し、ドイツは、国内の原子力発電所を全て廃止し、かつて、原子力発電所があった場所を中心に、太い送電網が残る。ドイツ北部には、エルベ川の近くのクルンメル原子力発電所やブルンスビュッテル原子力発電所があり、これらの周辺は、将来的にAIギガファクトリーの候補地になるかもしれない。

発電量や送電網の状況は、欧州の中でも各国によって事情が異なる。大陸の地の利を生かし、国を越え送電網を接続し、電力を融通する仲にあったとしても、余っているからといって、遠方で発電された電気を送電するのは効率的ではないし、送電網の容量にも限度がある。

欧州のライバルともいえるマイクロソフトやアマゾンらは、原子力発電所から電力を購入したり、原子力発電所に直結するデータセンターを検討するなど、電源確保に向け動き始めている。AIのためのベース電源の確保は大きな課題であり、AI大陸アクションプランの中でも、Q&Aの第一項目に挙げられている。欧州委員会は、AIファクトリーやAIギガファクトリーの選定にあたり、その地域で発電される電力のエネルギー効率と持続可能性を優先すると共に、熱のリサイクルや水の再利用などを考慮するとしている。2025年6月、AIギガファクトリーの事業者の公募に関する結果が報告され、予想を上回る76社、16カ国、60の候補地から応募があったことが公表された。今後、運営事業者や建設地の選定結果が明らかになると思われるが、ギガファクトリーの周辺にはデジタルといえど、AIに関連する教育機関や研究施設、関連企業と人材らが集積される可能性が高く、AIのサプライチェーンを構築する上で重要なカギとなっていくだろう。

ソブリンAIは”エアバス”を目指す

欧州委員会のAIへの取組は、総じてみると、AI大陸行動計画にみるAIでイニシアチブを取るという「強い意志」、”ギガ”を冠したAIギガファクトリーに感じる「AIの産業化」など、CERNの再来として掲げた基礎研究の底上げによる間接的な「AI産業育成」ではなく、より直接的で具体的な「AI産業創出」に進化している。この観点では、むしろ、「ボーイング」をはじめとした米国勢に対応すべく、欧州で立ち上げた「エアバス」の再来に見える。つまり、AIファクトリーやAIギガファクトリーは、それぞれのミッションを担い、これらが用途に応じて有機的に連携し、強固なAIのためのサプライチェーン構築に進むと思われる。

ディープマインドの研究者であったアーサー・メンシュらが2023年にパリに設立したミストラルAIは、ミストラルやマジストラルなどの基盤モデルを開発し、オープンAIやアンソロピックなどの米国勢のモデルに匹敵する性能を誇るなど、ユニコーン企業でもある。Viva Technologyの場では、ミストラルのモデルに最適化されたAIファクトリーが構築されることが発表された。今後、フランスで開発されたミストラル製の基盤モデルが、欧州内の他のAIファクトリーや、AIギガファクトリーに展開、文字通り、AIの”基盤”となる。また、2025年6月には、ドイツテレコムとエヌビディアは、共同で、製造業に必要となる設計やシミュレーション、デジタルツイン、そしてロボティクスまで、これらにAIを組み合わせ活用するための産業用AIクラウドの構築を発表した。フランスがAIの基盤となる技術を育み、ドイツが欧州の強みである製造業に関するノウハウを注入し、欧州域内のAIファクトリーに流通し、各地域の強みとなる産業に合わせてAIがローカライズされ、それが再び、データとしてフィードバックされファクトリー間を循環する。データが、循環すればするほど、基盤モデルは高度化し、高度化したモデルは、AIの新たな可能性を広げ、さらなる応用技術(=ソリューション)を生む。製造業から金融、医療、農業をはじめ、多様な産業が育まれ、地域ごとに技術がクラスターとして集積された欧州であるからこそ、AIが学習する場と実践する場とが近接し、多様で実用的なAIの技術開発が可能となるだろう。

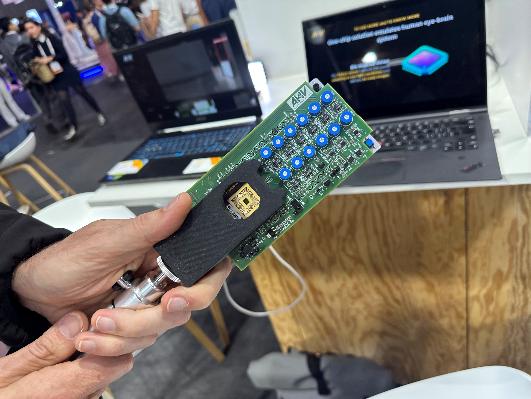

Viva Technologyに出展していたスターアップ企業は、人間の視覚構造に触発され開発されたバイオインスパイアードなAI一体型CMOSセンサー(図3)があるかと思えば、二枚貝の行動からAIが水質の変化を予測するソリューション(図4)まで、まさに欧州の豊な産業や文化を体で表したかのような、多種多様なAIソリューションの宝庫であった。AIはラボで開発して終わりではない、いかにAIを応用し、効果を引き出すかの現場のアイデアや経験なくして実用化できない。産業としての裾野の広さと多様な文化的背景をもった人材が、AIの将来を切り開いていくことは間違いないだろう。

図3 AI4IV人間の視覚構造を模した構造により、白とびしにくいAI搭載型CMOSセンサー

野村総合研究所が撮影

図4 MOLLUSCAN-EYE二枚貝の行動データから水質の変化を高感度にとらえる

野村総合研究所が撮影

- 1https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383

- 2https://www.alt-edic.eu/

- 3https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383

- 4https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-factories

- 5https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_6302

- 6https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_467

- 7https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan

- 8https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066

- 9https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14541-European-Data-Union-Strategy_en

プロフィール

-

長谷 佳明のポートレート 長谷 佳明

IT基盤技術戦略室

2014年よりITアナリストとして従事。先進的なIT技術や萌芽事例の調査、コンサルティングを中心に活動中。専門は人工知能、ロボティクス、IT基盤技術など。共著に「AIまるわかり」(日本経済新聞出版社)がある。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。