- NVIDIAのCEO ジェンスン・ファン氏によるとAIはジェネラティブAI(生成AI)、エージェンティックAI(AIエージェント)、フィジカルAI(ロボットなど物理世界のAI)の流れで進化していくことが示唆されている。ジェネラティブAIは2022年のChatGPT公開後、急速に普及が進んだことは記憶に新しい。さらに2025年現在盛り上がっているエージェンティックAIは生成AIの技術を活用しつつ「自律」した業務遂行が可能である。フィジカルAIはいわば「エンボディドな(身体化した)」AIで、自動運転車やヒューマノイドロボットが例として挙げられる。

- このようにAIには多様なタイプが存在し、それらの普及による新たな事業機会も期待できる。例えばエージェンティックAIの普及は、従来B2CやB2Bと呼ばれていた取引がAIエージェントを介する「A2X」取引へと変容すると推察される。それにより従来のSEO(Search Engine Optimization)が「AIO(AI Optimization)」に、UXが「AX(Agent Experience)」に、といった変化をもたらし関連サービスを提供する企業も登場するだろう。また自社で抱えるAIエージェントを労働力として他社に提供する「AI BPO(Business Process Outsourcing)」領域も萌芽しつつある。

- さらにフィジカルAIはハードウェアを必要とするため、普及が進むにつれて製造業を中心とした事業機会拡大が期待できる。それに伴いアフターサービス関連ビジネスも立ち上がると考えられる。例えばメンテナンスやリペアに必要なパーツを供給する「AI MRO(メンテナンス、リペア、オペレーション)」、ロボットを訓練する「AIトレーニング」、万が一のエラーに対する「AI保険」などの登場も予想される。

AIはジェネラティブAI、エージェンティックAI、フィジカルAIの流れで進化

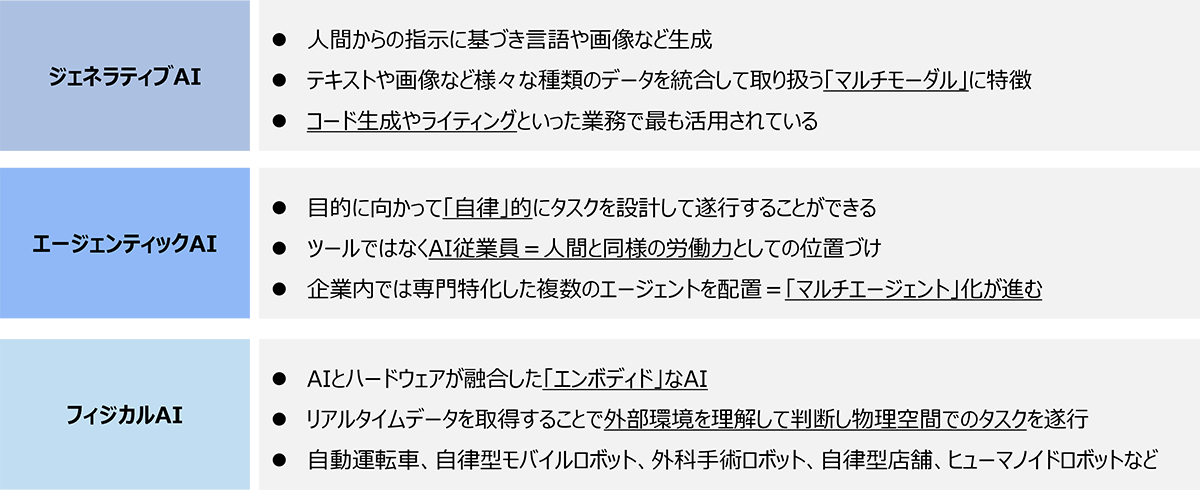

NVIDIAのCEOであるジェンスン・ファン氏の講演によると、AIはジェネラティブAI、エージェンティックAI、フィジカルAIの流れで進化していくことが示唆されている1。ジェネラティブAIは人間からの指示に基づき言語や画像など生成する。エージェンティックAIは目的に向かって必要なタスクを自ら計画して実行することが可能で営業先の探索からアポイント取得を実行するAIセールスや化学プラントにおけるバルブ操作を人間の介在なしに実行するAIプラントオペレーターなどが例として挙げられる。フィジカルAIは物理世界のAIで自動運転車、外科手術ロボット、ヒューマノイドなどのユースケースが挙げられる。このようにAIと一口に言ってもタイプも様々であり、以降で見るようにそれぞれの特徴となるキーワードや活用シーンは異なる(図1)。

図1 ジェネラティブAI、エージェンティックAI、フィジカルAIの概要

ジェネラティブAI

2022年のChatGPT公開後、急速に普及が進んだことは記憶に新しい。振り返ると生成AIはテキストや画像など様々な種類のデータを統合して取り扱う「マルチモーダル」な点に特徴があった。テキストや画像など様々なアウトプットが可能となったことで、アイデアジェネレーションなど従来はシステム化が難しかった非定型業務領域で生成AIは活用されている。例えばセブン‐イレブン・ジャパンは販売データやSNSの消費者の生声をもとに、新商品の画像や文章、企画をAIで生成することで商品企画にかかる期間を最大10分の1に短縮している2。商品開発だけでなく生産、物流、販売、コーポレートなどにおける計画策定や戦略立案でも人間がAIに壁打ちを行いながらアイデアを磨くといった場面で有用である。

さて生成AIが最も使われている業務領域はどこだろうか。アンソロピック社が提供する生成AI「Claude」の利用実態分析でそれが分かってきた。調査によると利用全体の約37%がコンピュータ・数理系の用途であり、そこからコード生成やライティングといった業務で生成AIが最も活用されていることが判明している3。マイクロソフトのCEOサティア・ナデラ氏は、同社のコードの約30%がAIによって生成されたと述べている4が、このことからも生成AIのコード生成への有効性が確認できる。生成AIの登場から約2年が経過しAIが作成した画像やイラストにも見慣れてきたが、全体でみると人目に触れにくいコード生成の業務にインパクトが大きいようだ。

エージェンティックAI

目的に向かって自律的にタスクを設計して遂行することができる点がエージェンティックAIの特徴である。具体例としてAIセールスのスタートアップで急成長しているARTISAN社のAIセールスエージェント「Ava」の活動がイメージしやすい。Avaはターゲット企業のウェブサイト情報や担当者のLinkedIn投稿などを自律的に参照し、パーソナライズされたメッセージを自動で作成し送信し、返答に対して自動で応答することで人間の介在なしに顧客とのミーティングを設定することができる5。サンフランシスコで「人間の雇用をやめろ」と書かれた看板広告が物議を醸したが、AvaはAIツールではなくAI従業員と謳われており、自律的に業務を遂行できる労働力としての位置づけとなっている。

このようにAI従業員は人間と同様の労働力として数えられ、人間と協力しながら業務遂行するという未来が見えつつある。象徴的なのがセールスフォースのCEOであるマーク ベニオフ氏の発言だ。同氏は「我々は人間の労働力だけを管理する最後の世代のCEOになるだろう」と述べ、AIが労働力の抜本的な増強に資すると指摘し、その証左として同社に導入されたエージェントフォースの影響から2025年はカスタマーサポート担当者、エンジニア、弁護士の増員を予定しないとコメントしているほか、カスタマーサポート部門で約4000人の人員削減(約9000人から約5000人に削減)および営業部門の人員増強を表明している6。

ここでAI従業員あるいはAIエージェントはどのような能力を持つのか、という疑問が生じてくる。AGI(汎用人工知能)やASI(人口超知能)が注目されている中でAI従業員もあらゆるタスクをこなす汎用的な能力をもつのだろうか。意外に思われるかもしれないが、汎用的な能力というよりも特定業務に特化した専門的な能力を持つAIを複数運用する方式が現実的な選択肢となりつつある。その背景にはコストと精度の問題がある。一般に汎用的なAIモデルを運用しようとするとGPUや電力など計算に要するリソースが多く必要となり、タスク遂行コストも高くなる(当然ながらコストが人間の従業員と大差なければ導入は進みにくい)。さらに汎用的なモデルではアウトプットの精度が低下するといった指摘もあり、特定業務に限った専門性を持つAIよりもハルシネーションリスクも高まることが指摘されている7。

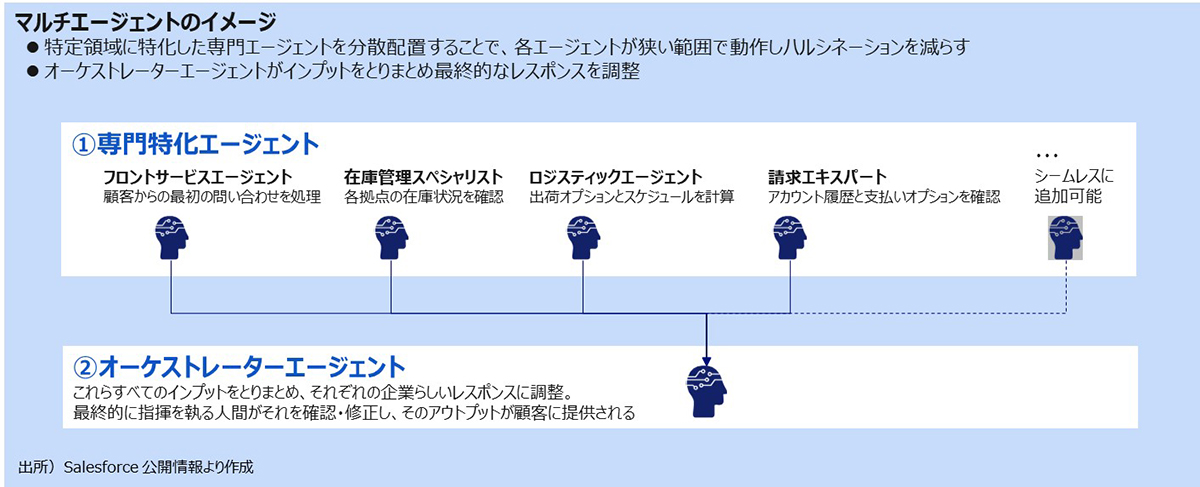

そのためAIエージェントは営業、経理、人事など特定業務に特化した形で導入が進んでいる。現時点では各組織機能に特化したAIエージェントが部分的に導入されている段階であるが、いずれは複数のAIエージェントが企業内に存在して業務を行う「マルチエージェント」な状態に向かっていくだろう。なおこういったマルチエージェント化されたシステムでは複数の専門AIエージェントが個別業務を集中して処理しつつ「オーケストレーターAI」が全体を指揮する形が示唆されている(図2)。この絵姿ではAIエージェント同士のやり取りが増大することが想定されるため計算に要する電力が減少することは断言できないが、特定業務に特化したAIエージェントを活用することで少なくともハルシネーションの抑制が可能となっている。

図2 マルチエージェントのイメージ

フィジカルAI

フィジカルAIは、AIとハードウェアが融合した「エンボディドな(身体化した)」AIと言える。センサーによりリアルタイムデータを取得することで外部環境を理解して判断し、物理空間でのタスクを遂行できる。具体例としては自動運転車、自律型モバイルロボット、外科手術ロボット、自律型店舗、ヒューマノイドロボットなどが挙げられる。

フィジカルAIについてはハードウェアとの融合だけでなく、確率論的なAIか決定論的なAIかという観点にも注目したい。前述したジェネラティブAI、エージェンティックAIはインプットの組合せによってアウトプットの振れ幅が大きくなる(結果としてハルシネーションが起こる場合もある)。その観点からジェネラティブAI、エージェンティックAIは確率論的なAIと言える。一方で機械学習など従来からあるAIは、インプットに対して基本的には決まったアウトプットを返すため、その振れ幅も小さく決定論的なAIと呼ぶことができる。例えば画像認識AIは認識した画像を元に設定された基準に該当するか否かを判断する、またレコメンドAIは購買履歴をもとに推奨商品を提示するが、どちらも原則として全く同じ画像や購買履歴をインプットすれば判定結果や推奨商品といったアウトプットに差は生じない。

この観点でみるとフィジカルAIは決定論的なAIであることが求められる。確率論的なAIは意図せぬ結果を生み出す可能性があるが、ジェネラティブAIやエージェンティックAIはバーチャル上のタスクを担っていることから、修正やミスの挽回を行いやすいため、意図せぬ結果もある程度許容できるだろう。ところがフィジカルAIの場合はひとたびミスをすると工場での設備破損や人を巻き込む事故、ビジネスプロセスの停止など大損害を招く可能性がある。いわば失敗の際のコストが大きいため現時点の技術においてはフィジカルAIは決定論的であることが求められるようだ。そのため工場、物流倉庫、店舗といった閉空間において役割に特化した形で導入が進んでいる。役割や導入範囲を限定することで決定論的な振る舞いとしつつ、その恩恵を得ることができるからだ。例えばAmazonは次世代物流センターに完全自律型モバイルロボットなどを導入して約25%の生産性向上を実現したが、そこで導入されたロボット「Proteus」は搬送に特化している8。また医療分野ではロボットが外科医の誘導なしに腹腔鏡手術を行うことに成功しているがこちらも外科手術のオペレーションに特化したものであり、人間の医師が行う問診など患者とのコミュニケーションを行う機能を持つものではない(むしろ問診アバターなど問診に特化した別のAIが開発されている)。

こういった背景からヒューマノイドロボットも工場や実験施設などの閉空間かつ特定用途での導入が進んでいる。例えばインシリコ・メディスンでは創薬研究にヒューマノイドロボット「スーパーバイザー」を導入し、実験設備だけで自動化できない試薬交換作業などを人の代わりに担うことでラボ業務の自動化を目指している9。SFでは一体のヒューマノイドロボットが料理や運転など全てをこなすような世界観が示されているが、現時点では一体のヒューマノイドロボットがあらゆる作業をこなすには非効率であり目的に特化した様々なタイプが登場するというのが当面のシナリオと想定される。仮に技術的に一体のヒューマノイドロボットが全てをこなすということが可能となっても、万が一の失敗や事故の際の責任の所在をどこに求めるかという点について制度や法規制を含めた整備が必要となるだろう。

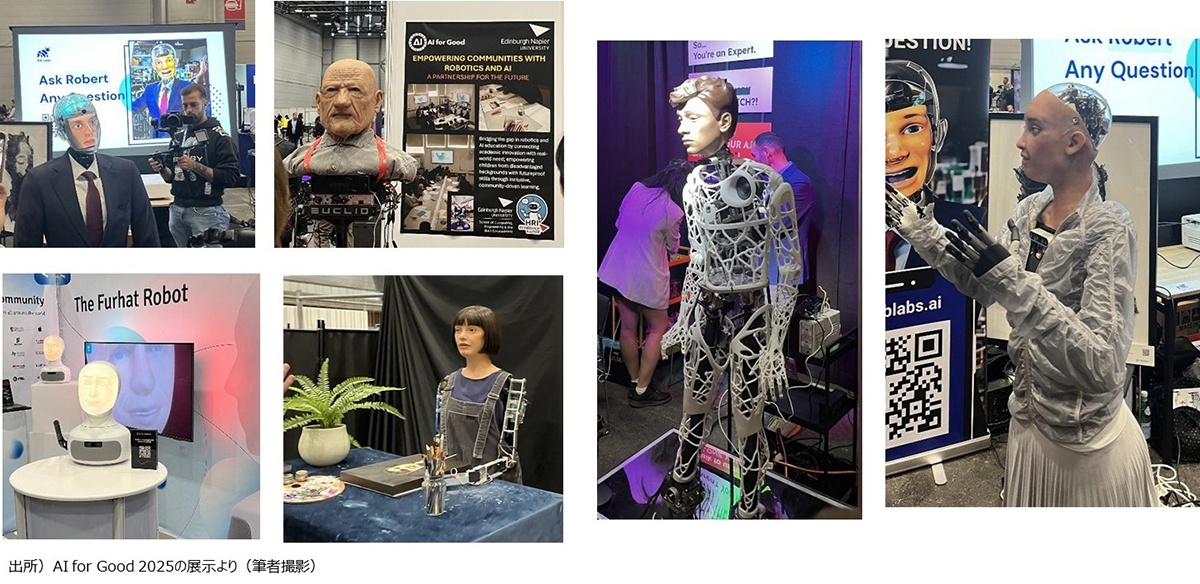

なお筆者が参加したテックカンファレンスで展示されていたヒューマノイドロボットはエンタメやアートの色合いが強かった(図3)。アート領域のユニークな事例としてロボットアームを使用して絵を描くことができる「Ai-Da」と呼ばれるヒューマノイドロボットを紹介したい。Ai-Daの作品は国際的に認められており、2024年11月にはAi-Daが描いたアラン・チューリング(同氏はコンピュータ科学の先駆者でAIの父と称される)の肖像画である「A.I.God」という作品がサザビーズで約2億円で落札された10。同じAIでも生成AIがアラン・チューリングの肖像画を生成してもここまでの値段で取引されることは考えにくいが、アートに特化したロボットが直筆で描くことで価値が認められたという点は興味深い。

図3 テックカンファレンスで展示されていた多様なヒューマノイド

AIの多様化に伴い期待される事業機会拡大

これまで述べたように特定業務に専門化することと物理世界へとその活躍の幅を広げる過程でAIの多様化が進んでいる。様々なタイプのAIの普及に伴う新たな事業機会への期待について最後に述べたい。

エージェンティックAIの普及から従来のB2BやB2Cに加えてAIエージェントを介する「A2X」取引が今後拡大することが予想できるが、そうなるとマーケティング活動もAIエージェント向けに行う必要性が高まる。例えばSEO(Search Engine Optimization)は「AIO(AI Optimization)」、UX設計(User Experience)は「AX設計(Agent Experience)」になるといった変化が考えられ、それを機会と捉えてサービス提供を行う企業も登場するだろう。またAI従業員(=デジタルレイバー)が一般化すると自社で“育成”したAI従業員を他社に派遣するアウトソーシングビジネスやあるいは他社から業務受託する「AI BPO(Business Process Outsourcing)」というような新規ビジネスも可能になると考えられる。例えばコールセンター業務は既にAIによる自動化が進んでおり、コールセンターの完全自動化を行うnocall.aiなどのソリューションが登場しているが、これはAI従業員を活用したBPOビジネスの萌芽と捉えることができる。

フィジカルAIについても“身体”を構築する必要があり、普及に応じて躯体の部品、関節を動かすアクチュエータ、センサーなどの需要が拡大すると考えられる。テスラのヒューマノイドロボットであるオプティマスを例にとると産業用と家庭用で積載重量などそのスペックが異なることが想定されているが、ヒューマノイドロボットは用途に応じていくつかのタイプが登場すると考えられる。いずれは用途別でロボットアームなどの躯体の標準規格の形成や、パーツごとの取引市場が拡大していくと考えられ、その過程で様々なプレーヤーの参入が予想される。例えば韓国のロボット義手メーカーであるMando.roは従来の義手の最大10分の1という低コストでロボット義手を提供しているが、その技術をヒューマノイドロボットに適用できる可能性を指摘している11。製造業に強みを持つ日本にとってロボット関連市場の拡大は新たな事業機会になることが期待できる。またロボットのメンテナンスやリペアを行う「AI MRO(メンテナンス、リペア、オペレーション)」、工場や物流拠点などロボットの活動場所に応じて訓練を行う「AIトレーニング」市場の立ち上がりなども期待できる。AIによる失敗や事故の際の責任の所在について指摘したが、法制度が整えばヒューマノイドロボットが発生させる可能性のある物理的な損害を補償する「AI保険」が登場するかもしれない。

- 1CES 2025 NVIDIAのCEO ジェンスン・ファン氏の基調講演

- 2日本経済新聞 「セブンイレブン、商品企画の期間10分の1に 生成AI活用」(2023/11/2)

- 3Which Economic Tasks are Performed with AI? Evidence from Millions of Claude Conversations(2025)

- 4Meta主催の開発者会議 LlamaConでのマイクロソフトCEOサティア・ナデラ氏の発言

- 5ARTISAN社 公式HP

- 6AI for good 2025 Salesforce CEO マーク ベニオフ氏の講演、INTERNATIONAL THE NEWS「Salesforce CEO Marc Benioff confirms 4000 layoffs」(2025年9月3日)

- 7VIVATECH 2025 講演「Less is More: How Specialized AI Solutions Drive Business Value」

- 8日経XTECH「Amazon次世代物流施設の秘密、ついに数万台のロボットがAIの指示で動きだした」(2024/10/31)

- 9Forbes Japan「AI創薬の「インシリコ」がユニコーンに、163億円を新規調達で」(2025/3/14)

- 10BBC NEWS JAPAN「AIロボットが描いた「AIの父」の肖像画、約2億円で落札」(2024/11/08)

- 11Forbes Japan 「欧州から描く「AI次章」──VivaTech 2025」(2025/06/19)

AFP BB News 「低コスト「電子義手」を開発…韓国スタートアップ、指一本1000万→50万ウォンまで引き下げ」(2024/1/16)

プロフィール

-

土橋 和成のポートレート 土橋 和成

ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。