「創造化社会」についてのアーティストとの対話

2025年9月30日、筆者は都内で開催されたWIREDカンファレンスに登壇する機会をいただき、アーティストの岸裕真氏と対談をした。岸氏は大学でAI研究をした後にアーティストの道に進んだ異色の経歴の持ち主で、フランケンシュタインの作者であるメアリー・シェリーの著作物だけを学習させた「MaryGPT」という独自のAIを開発し、そのAIと一緒にアート作品を制作するかたわら、2025年2月には人間とAIの関係性を問う『未知との創造』誠文堂新光社、という本を出版している。

この書籍に感銘を受けたことがきっかけで、WIREDカンファレンスにて直接お話しする機会が得られたのだが、アートとビジネスというかけ離れた分野ではあってもAIという共通テーマの対談は非常に刺激的であった。特に、AIを使ってどう「創造」するのか、という視点は、NRIの未来洞察とも深く関係している。詳細は「AIと資本主義:創造力革命か隷従への道か」(知的資産創造2024年1月号)に記載しているが、NRIは1990年に出版した『創造の戦略』の中で、情報化社会の次に「創造化社会」が到来すると予測している。

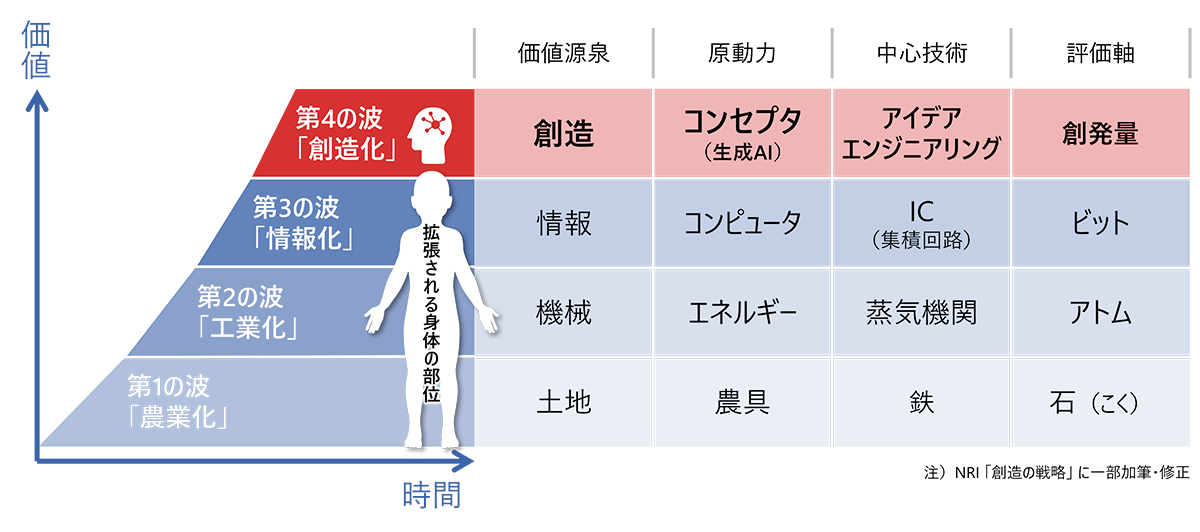

図1 NRI『創造の戦略』(1990年)が予見した「創造化社会」の到来

情報化社会では、人間の目や耳などの「センシング機能」が拡張されたのに対して、その次には人間の脳が拡張されること、それによって価値の源泉は情報から「創造」にシフトすると考えた。当時の資料を見ると、人々のアイデア生成を支援するツールとしての「コンセプタ」が創造化社会の原動力とされているのだが、これはまさに生成AIの登場を予見していたかのようである(注:図中の(生成AI)だけが筆者の追記で残りの個所は1990年当時の資料のまま)。

「アイデアエンジニアリング」とは何か

このように、AI時代を先読みしていたかのような資料であるものの、提唱されている新概念については、その具体的な内容がよくわからないものもある。その1つが、図の中にある「アイデアエンジニアリング」という概念である。この言葉から単純に読み取るとしたら、企業や個人が「コンセプタ(≒生成AI)」というツールを用いて、どのように効率的・効果的にアイデアを生み出すのか、言い換えると、これまで個人の閃きに依存してきたアイデア生成プロセスをどう工学的にしていくのかが、問われているということになろう。

アイデアエンジニアリングとは何か。その姿を描くためのヒントになりそうなのが、ディズニー社が提唱している「イマジニアリング」という概念だ。これはイマジネーション(想像力)とエンジニアリングを組み合わせた造語であるが、「想像力と技術を融合させて、ゲストに没入的で魔法のような体験を提供するプロセス」と言われている。ディズニー社のテーマパーク事業で実践されているプロセスで、以下の7ステップがあるi。

- (1)ブルースカイ:いったい何だろう

- (2)コンセプト:それは何ですか

- (3)フィージビリティ:それを現実にするには何が必要か

- (4)デザイン:それを生き生きとさせる細部は何か

- (5)プロダクション:どうやって作るのか

- (6)インストレーション:すべてがどのように組み合わさるのか

- (7)オープニングデイ:どうだった

アイデアエンジニアリングも同様のステップがあるとしたら、カギとなるのは各ステップにおけるAIの活用方法であろう。AIがすべてのステップを自動化するという極端なシナリオも考えられなくはないが、それは現実性が低く、実際は大なり小なり人間が関与する。詳細な検討が必要であるが、人間は(1)ブルースカイ、における構想段階では中心的な役割を担う一方で、(2)コンセプト、におけるAIを使った壁打ち、(4)デザイン、において人間には思いつかないデザイン案をAIに出してもらう、(5)プロダクション、におけるAIとデジタルツインを用いた簡易シミュレーション、といったシーンではAIが大きな付加価値を生み出す可能性がある。

これはプロセスに着目した視点だったが、次に「型」について考えてみよう。それについては、マーガレット・ボーデンが提唱している3つの創造性の「型」が参考になる。ボーデンは、創造性には「組み合わせ型創造」、「探索型創造」、「変革型創造」という3つのタイプがあると述べている。組み合わせ型創造とは、異質なモノや概念を組み合わせる創造で、例えば「カレー+うどん=カレーうどん」を生み出すような創造性。探索型創造とは、囲碁や将棋で誰も打ったことがない手を打つような創造性のことである。最後に変革型創造とは、既存の概念を壊すような創造性で、たとえばダイソン社の羽根のない扇風機などがイメージしやすい例であろう。

アイデアエンジニアリングの型を考えるにあたって、この3つの視点は役に立つ。AIの関与を前提にするならば、探索型創造は人間よりもAIのほうが圧倒的に得意である。囲碁や将棋の世界を考えれば、性能の高いAIはあらゆる打ち手を短時間で探索できるからだ。つまりアイデアエンジニアリングと言ったときに、その典型的なアプローチは探索型の可能性が高いということである。組み合わせ型創造についても、AIを活用することで、人間には思いつかない意外な組み合わせができるかもしれない。実際、アーティストの岸氏は、MaryGPTとの対話の中で、「フランケンシュタイン」と、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の共通点を発見し、それを組み合わせた作品を制作している。

「未知の存在」であるAIとの3つの付き合い方

次に視点を人間とAIの関係性に移してみよう。AIが創造化社会の登場に寄与するとして、われわれ人間は、AIという「未知」の存在とどう付き合っていけばよいのだろうか。実はこれまでの議論は、暗黙的にAIを道具的な存在とみなしていることに気づかれただろうか。そこであえて視野を広げてみたいと思う。それはAIを主体的な存在としてみる見方である。

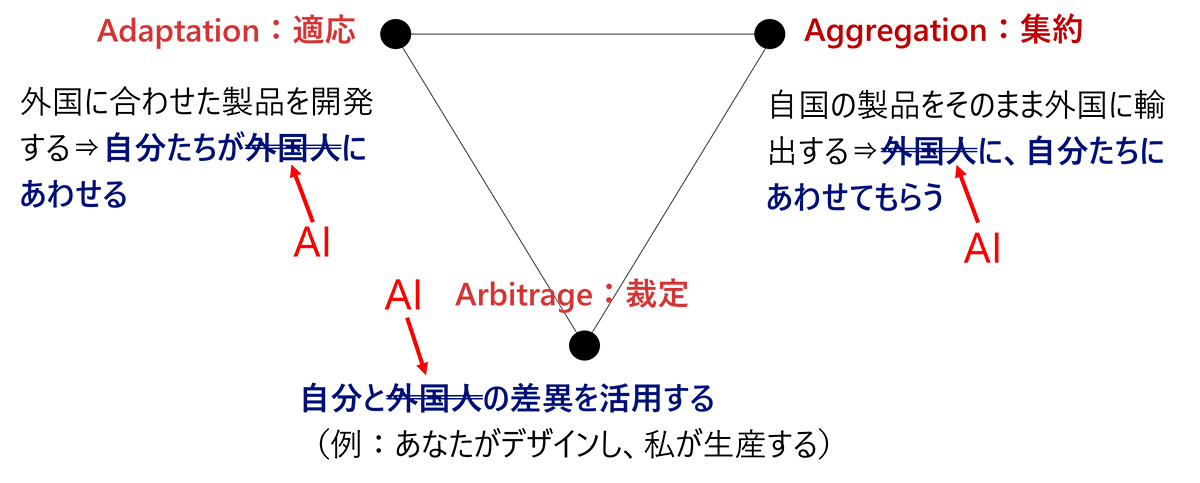

そうすると、参考になるフレームワークが国際経営学の分野にある。それは「未知の存在」である外国人とどうビジネスを行えばよいかを示したフレームである。国際経営学の権威であるパンカジ・ゲマワット教授は、国際経営の3つのアプローチを、AAA(トリプルA)戦略と呼んでいる。簡単に説明すると以下のようになる。最初のAはアグリゲーション(集約)戦略。これは自国で生産・販売している製品・サービスをそのまま海外に輸出・販売する戦略で、映画産業のように、(字幕は付けるものの)自国で作ったものをそのまま世界展開するような例。自国のものを外国人に押し付ける、もしくは「外国人に自分たちにあわせてもらう」戦略である。

2つ目のAはアダプテーション(適応)戦略。これは相手国の文化や規則、経済状況に合わせて自国の製品・サービスを現地向けにアレンジする戦略で、例えば食品メーカーが各国の食文化にあわせた商品開発をするようなケースがあてはまる。言い換えれば「自分たちが外国人にあわせる」戦略である。

3つ目のAはアービトラージ(裁定)戦略。これは自国と相手国の差異をそのまま活用する戦略で、お互いの得意領域に集中したサプライチェーンを構築するようなケースがあてはまる。たとえばイタリアでデザインし、中国で生産し、日本で販売する、といった戦略である。言い換えれば「自分と外国人の差異を解消するのではなく活用する」戦略である。ゲマワット教授は、この3つで三角形をつくり、各企業の国際経営戦略はこの三角形のなかのどこかに位置づけられるとしている。

図2 国際経営のトリプルA戦略をAIにあてはめると

さて外国人とのビジネスという視点から3つのアプローチを紹介したが、ここで「外国人」を「AI」に置き換えるとどうなるだろうか(図2を参照)。すると右上の集約戦略は「AIに自分たち(人間)にあわせてもらう」というベクトルになる。これは、いわゆるAIアラインメントの議論に相当する。AIアラインメントとは、AIを制御可能かつ人間に理解できる存在にしていこうという発想だ。それに対して左上の適応戦略は、「自分たち(人間)がAIにあわせる」というベクトルになる。人間がAIに近づくという逆向きのベクトルである。そして下の裁定戦略は「自分とAIの差異を活用する」というアプローチになる。

AIアラインメントの外側にある創造性

AI開発の現場、およびAI開発を規制する国家レベルでは、圧倒的に(というか選択の余地なく)右上のアプローチをとっている。つまりAIアラインメントであり、AIという存在をいかに人間に近づけ、人間が理解可能かつ制御可能な存在にしていくかという姿勢である。そこでは、AIによるハルシネーション(幻想)は「悪」だとみなされる。

もちろん自動運転車や医療現場、インフラ制御などで用いられるAIであればそのようなアプローチをとらなければならないだろう。しかしいざ創造的活動を考えた場合、むしろAIを人間とは異なる知能、WIRED創刊編集長のケヴィン・ケリーの言葉を借りれば「エイリアン・インテリジェンス」として接することの価値があるのではないか。図中の三角形で言えば、左上もしくは下のアプローチで、それはAIアラインメントから遠ざかるという「危うい」領域に存在している。

三角形の左上のアプローチ例として、長谷敏司のSF作品『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(第44回SF大賞受賞)を挙げたい。同書では、事故で右足を失ったダンサーがAI義肢との共生を通じて新たなダンス表現を生み出そうとする。主人公らは、AI義肢を完全に人間の制御下に置こうとするのではなく、自分たちがAIに近づくことで新たなダンス表現を創造しようとする。先ほどの三角形でいえば、左上の領域で生まれる創造性である。また人間がAIに近づこうとすることで、人間性を浮き彫りにしょうとする。人間性とは何かという問いを考えるために、AIという異質な存在との比較が必須という意味で、近代言語学の祖であるソシュール的なアプローチと言えるのではないか(注:ソシュールは、たとえば「赤い」という言葉の意味を理解するためには、それ以外の色との比較・対比が不可欠だとしている)。

ひるがえって、筆者が対談した岸氏は、三角形の下を実践していると言えそうだ。岸氏は、自分が育てたMaryGPTという、非常に異質で、会話がほとんど成り立たないようなAIを通じて新しいアートの姿を模索している。あえて自身との差異が大きいAIをパートナーにしているのだ。岸氏の代表作である「The Frankenstein Papers」は、MaryGPTをキュレーターにして、「彼女」が述べた不可解な言葉を岸氏が解読し、岸氏の身体を通じてリアルなアート作品に仕上げたものである。そのなかから、フランケンシュタインの小説と、ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の鏡像関係という、通常では発想できないようなアイデアも生まれている(注:詳細については『未知との創造』岸裕真を参照のこと)。

ちなみに岸氏は、AIを1つの主体としてみるここでの前提を飛び越えて、AIを器官(organ)としてみているという。人間は多くの器官から成り立っているが、あたかもAIが新しい器官として、人間には見えない平行世界を見せてくれる存在ととらえている。その意味では前述した長谷氏のSF作品『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』とも共通点があると言える。

「創造化社会」にともなう不安と好奇心

AIが拓く「創造化社会」はいったいどのような姿になるのだろうか。おそらくその答えは、人間がAIをどのような存在として捉え、どう付き合っていくかに依存すると言えるだろう。おそらく一番あり得る姿は、AIを道具として捉え、人間が制御および理解可能なものにアラインメント(調整)していく中で生み出される創造で、ある意味手堅いが面白みには欠けるような創造化社会である。そしてその対極にあるのが、AIを主体もしくは器官としてとらえ、岸氏が取り組んでいるようなアプローチを通じて、人間には理解できないようなものまで創造される社会だ。

ここに、創造がはらむ2つの感情を読み取ることができる。それは不安と好奇心である。創造の過程ではどうしても「未知」の領域に踏み込む必要がある。そこには異質な存在との出会いもあり、それは不安と好奇心という異なる感情を同時に引き起こす。三角形の図でいえば、右上に近いほど不安は小さいけれども好奇心は刺激されない(AIが制御及び理解可能な存在になっているため)。逆に左上や下に近いほど、人間にとっては不安が大きいと同時に好奇心も刺激される。私はどちらかが良いと言っているのではない。そうではなく、創造活動が生み出す2つの相反する感情を俯瞰すべきだと言っている。

これは人間とAIの関係性以前に、多人種、多文化が交じり合っているニューヨークやロンドンのような街を見れば容易に想像がつく。多人種の共生は緊張感や不安を生み出すが、多様な文化が身近にあることは好奇心を大いに刺激してくれる。多くの有識者が指摘するように、「多様性」と「創造」は密接な関係にある。

では不安をなるべく小さくしながら好奇心を刺激するような道筋を目指せないのだろうか。そのヒントになるのも、実は岸氏の創作アプローチであろう。岸氏が開発した支離滅裂な言葉を発するMaryGPTは、確かに不安をあおる存在だが、その影響範囲は極めて狭い。MaryGPTは岸氏のアート制作に影響を及ぼすだけで、社会インフラをつかさどっているわけではないからだ。つまり社会インフラを担うようなAIは、人間が制御及び理解可能な存在にしなければならないが、それと同時に、影響範囲が極めて小さな「はみだし者AI」の存在を社会がある程度許容すべきと考える。

そのような「はみだし者AI」が引き起こす意図せざる結果が、社会にとってプラスになる可能性もある。歴史を振り返ると、意図せざる結果が新発見につながった例もある。20世紀初頭、細菌学者のフレミングは、感染症の原因となる黄色ブドウ球菌の培養時に、アオカビを混入させてしまうという「失敗」を犯してしまうが、カビが黄色ブドウ球菌を殺す作用があることに気づき、それがペニシリンという世紀の大発明につながった。

AIアラインメントはもちろん重要だが、創造活動を考える場合、そして創造活動は人間の生きがいや進化、さらに社会の発展にとってもプラスになることを考えるならば、そこから逸脱しているようなAIも社会に必要ではないだろうか。

プロフィール

-

森 健のポートレート 森 健

未来創発センター 未来社会・経済研究室長

1995年、慶應義塾大学経済学部卒業後NRIに入社。研究員、コンサルタントを経て、2012年から2019年には野村マネジメントスクールにて経営幹部教育のプログラム・ディレクターを務める。2019年より、NRIのシンクタンク部門である未来創発センターにて研究員。2005年、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)にて修士課程(経済学)、2024年に一橋ビジネススクールにて博士課程(経営学)を修了。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。