首都圏1都3県の緊急事態宣言は延長か

首都圏1都3県での2か月間にわたる緊急事態宣言の期限が、3月7日に迫ってきた。政府は向こう数日のうちに、予定通りに緊急事態宣言を解除するのか、あるいは延長するのかの判断を示すことが求められる。

期限を前にして1都3県の知事らは、まだ解除の条件は整っていないとして、政府に延長を検討するように促している。特措法のもとで緊急事態宣言の対象区域と期限を決定する権限は政府にあるが、今年の2回目の緊急事態宣言のもとでは、宣言の発令や解除の主導権は、知事らに握られている感が強い。1月の緊急事態宣言発令の直前には、首都圏1都3県の知事らが、菅首相に緊急事態宣言の発令を直接要請した。

小池東京都知事は、新規感染者数の減少ペースが未だ目標に届いていないとして、宣言解除に慎重な見方を示している。埼玉県の大野知事、千葉県の森田知事も同様に宣言解除に慎重な見方を示し、神奈川県の黒岩知事は、それらに足並みを揃える考えを示している。

1都3県の知事らは、3日中に協議をし、緊急事態宣言の延長を政府に要請する方向、と報じられている。緊急事態宣言の発令や解除の判断では、政府は県知事の要請や世論を受け入れる傾向を強めているように見える。2月下旬に日本経済新聞とテレビ東京が実施した世論調査では、全地域あるいは一部地域で緊急事態宣言の再延長を求める回答が8割を超えていた。

1都3県の知事らが政府に要請する緊急事態宣言の延長期間については、2週間程度を軸に調整していると報じられている。政府は4日にも宣言解除の可否を決定する方針とされる。そして、解除及び延長の判断は、1都3県一体で行う考えを菅首相は既に示している。首都圏1都3県で宣言が延長される可能性が高まっていよう。

東京五輪も宣言解除・延長の判断に影響か

政府の首都圏での緊急事態宣言延長の判断には、こうした1都3県の知事らの判断や世論の動向に加えて、東京オリンピック・パラリンピックの開催や開催方法への影響に対する配慮が大きく影響するだろう。

国際オリンピック委員会のバッハ会長は、東京オリンピックの観客に関する判断は、4~5月ごろになるとの見通しを明かしている。開催の是非についての議論が本格的に高まるのは3月末から4月かもしれない。東京オリンピック・パラリンピックの開催、そして、できれば観客を多く入れての開催を目指す政府としては、こうした判断がなされる時期までには、新規感染者数を十分に抑制したうえで、宣言を解除することが重要だ。

緊急事態宣言の延長期間は、こうした東京オリンピック・パラリンピック開催に関わるスケジュールから逆算して判断される側面もあるのではないか。ちなみに昨年は3月24日に東京オリンピック・パラリンピックの延期が正式に決定されている。そのあたりで、開催の是非に関する議論が高まる可能性があることを、政府も意識しているのではないか。

こうした点を踏まえると、1都3県の知事らが検討しているとされる2週間程度の延長は、妥当な線ではないか。いずれにしても、東京オリンピック・パラリンピック開催の中心地に当たる首都圏1都3県での緊急事態宣言の延長判断は、他地域とは異なり、感染リスクなどの判断だけによるのではなく、東京オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえた特別な判断となるだろう。

2週間の延長で個人消費は合計で6.3兆円減少

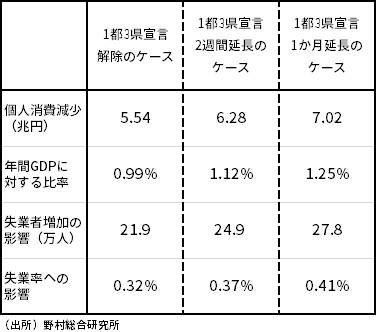

首都圏での緊急事態宣言が2週間延長される場合、個人消費は追加で0.7兆円押し下げられる計算となる。その場合、1月以降の第2回緊急事態宣言の合計で、個人消費は6.3兆円減少し、今年の年間GDPを1.1%押し下げる計算だ(図表)。個人消費の減少規模は、昨年の1回目の緊急事態宣言の推計値6.6兆円にかなり近づく。また首都圏での緊急事態宣言が1か月延長される場合には、個人消費は合計で7.0兆円減少する計算となり、その効果は1回目を上回る。

(図表)第2回緊急事態宣言の経済効果合計

昨年の春に急減した輸出が現在は回復基調にあること等から、経済情勢が昨年の春ほど悪くなることはもはや考えられない。しかし、感染拡大や緊急事態宣言の長期化によって内需の柱である個人消費の低迷が続き、それが企業の倒産、廃業を誘発し、失業者数を増加させるリスクについては、今回の方が大きいだろう。

2日に衆院本会議で可決されて年度内成立が確実となった2021年度予算案には、デジタル化、地球温暖化対策などポストコロナを睨んだ施策が多く盛り込まれた。しかし、緊急事態宣言が長期化し、企業の経営と雇用が脅かされる中、政府は当面のところはポストコロナ対策ではなく、企業と雇用を支援するセーフティーネットの強化策に注力すべきだろう。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。