3回目の緊急事態宣言に明確な感染抑制効果がまだ見られない

政府は、5月11日に17日間の期限を迎える3回目の緊急事態宣言を延長する。対象区域である東京都、大阪府、兵庫県、京都府の4都府県での宣言を、5月31日まで20日間延長する。さらに、感染が拡大している愛知、福岡両県についても、12日から新たに宣言の対象区域に加える。

埼玉、千葉、神奈川、愛媛、沖縄の5県については、現在適用中のまん延防止等重点措置を継続する一方、新たに北海道、岐阜、三重の3道県を同措置の対象に加え、宮城県への措置は解除する見通しだ。

日本百貨店協会は、感染防止対策を徹底した上で12日以降に営業を拡大したいと政府に強く要望している。経済活動への悪影響に配慮し、大型商業施設の休業要請を時短要請に変更するなど、一部で規制措置が緩和される見通しである。イベントの入場者制限も緩和が検討されている。

緊急事態宣言発令から2週間弱経過した現時点においても、対象区域で新規感染者の減少傾向は顕著にみられていない。そもそも、17日間では宣言の感染抑制の効果を見極めるには十分ではなく、延長されることは当初から十分に予想されていたことだ(コラム「 より強い措置を伴う3回目の緊急事態宣言とその経済への影響 」、2021年4月23日)。

人流は十分に抑えきれていない

3回目の緊急事態宣言では、2回目と比べて時短、休業要請の対象業種が格段に広げられるなど、より厳しい規制措置が講じられた。しかも、仕事以外の人々の外出、移動が活発になりやすいゴールデン・ウィークを含む期間に宣言は設定された。行動自粛に向けた国民の忍耐を最大限引き出し、措置の実効性を上げるためには、政府は短期間の措置、いわゆる「短期決戦」の方針であることを強調して宣言を始める必要があったのだろう。

しかし、ゴールデン・ウィーク中も、人出が十分に抑えられたとは言い難い。2回目の緊急事態宣言と比べて多くの地点で人出は減少したが、1年前の1回目の緊急事態宣言と比べると、大幅に増加した地点が目立った。対象区域が限定的であったことが、その一因ではなかったか。多くの商業施設などが休業となった4都府県から、休業要請がされていない対象区域外の周辺県へと移動する人の流れを、十分に抑えることができなかった可能性がある。いわゆる規制逃れである。

政府は、これ以上の厳しい措置を適用することは、個人と事業者の強い反発も招くことから、難しいと判断したのだろう。政府は今回、規制措置を一部緩和する一方、対象区域の拡大と宣言の延長の双方を通じて、感染抑制効果を高める方策を選択したと言える。

ただし、感染抑制効果が十分にみられない場合には、緊急事態宣言のさらなる延長と対象区域の拡大が実施される可能性は比較的高いのではないか。

経済損失は追加で1兆620億円、合計で1兆7,600億円

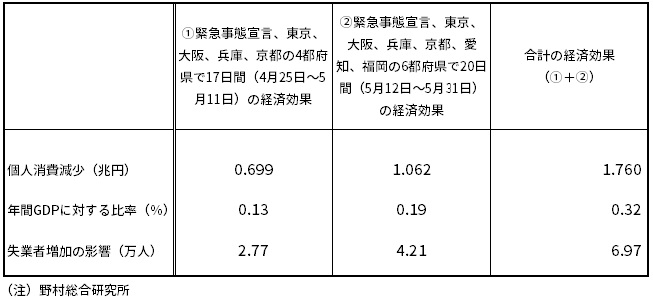

今回、4都府県(東京都、大阪府、兵庫県、京都府)での緊急事態宣言を20日間延長し、愛知県と福岡県を新たに加えることで、1兆620億円の経済損失(1年間の名目GDPの0.19%)が追加で生じると試算される(図表)。

5月11日までの宣言との合計でみると、経済損失は1兆7,600億円(1年間の名目GDPの0.32%)、失業者数を追加で7.0万人増加させる計算となる。

延長によって、経済損失の規模は一気に2.5倍へと膨れ上がる計算だ。これは、1回目、2回目の緊急事態宣言時の経済損失の試算値である、それぞれ6.4兆円、6.3兆円の4分の1を超える規模である。

(図表)緊急事態宣言発令による経済損失の試算

4-6月期実質GDP成長率は現時点で概ねゼロ成長か

3回目の緊急事態宣言の延長が国内経済に与える打撃は小さくない。4-6月期の実質GDP成長率は、①1-3月期の2回目の緊急事態宣言の反動による個人消費持ち直し、➁輸出拡大、というプラス要因と、③ルネサス半導体工場火災の影響による自動車生産の減少(在庫投資の減少)、④3回目の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置による個人消費の減少、というマイナス要因とがほぼ拮抗している状況に現在あると考えられる。

今回延長された緊急事態宣言の下では、4-6月期の実質GDP成長率は概ねゼロ近傍と考えられるのではないか。ただし、緊急事態宣言が再度延長され、また対象区域が首都圏を中心に拡大される場合には、4-6月期の実質GDP成長率が前期に続いて2四半期連続のマイナスとなり、景気が異例の「三番底」に落ち込む可能性が高まることになるだろう。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。