地球温暖化ガスの削減で日本企業の積極姿勢

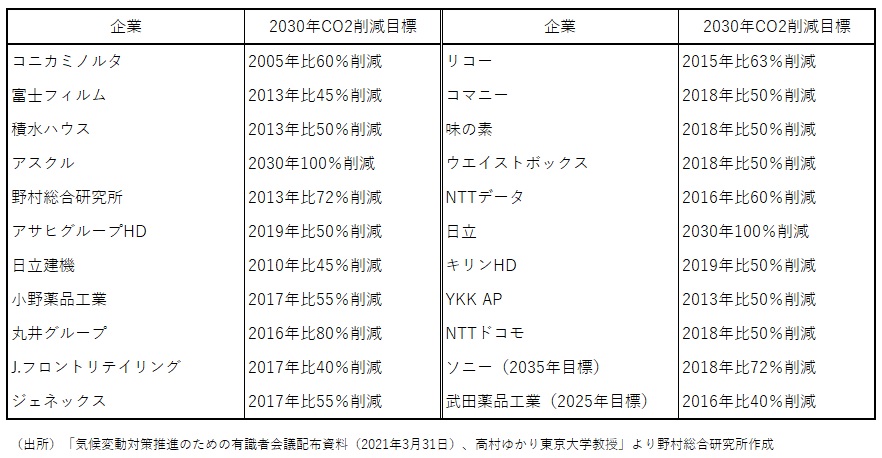

地球温暖化ガスの削減について、日本企業の積極姿勢が強まっている。今年4月に政府が、2030年度の排出量削減の目標値を2013年度比で26%から46%に引き上げることを決める前から、それを上回る削減目標を掲げる企業が多く見られた(図表1)。アスクルや日立は、政府目標の2050年ではなく2030年にCO2排出量を自社で実質ゼロにするカーボンニュートラルの達成目標を掲げている。その他の企業においても、基準年は揃っていないものの、新たな政府目標を既に上回る削減目標を掲げている企業が目立っている。

さらに政府が2030年度目標の引き上げを決めた後には、一層積極的な目標の発表が企業から相次いだ(気候変動対策推進のための有識者会議配布資料、2021年5月24日、高村ゆかり東京大学教授による)。例を挙げると、オリンパス、ソフトバンク、三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJは、2030年までにカーボンニュートラルを達成する目標を新たに示した。また、エーザイ、花王は、2030年までに使用電力の100%を再生エネルギーとする目標を示している。

(図表1)日本企業の2030年CO2削減目標

環境意識の高い海外企業との取引を失う恐れも

こうした企業の姿勢は大いに評価できるものだ。そうした企業の姿勢に影響を与える要因の一つとなっているのが、海外の取引先企業からの強い要請である。

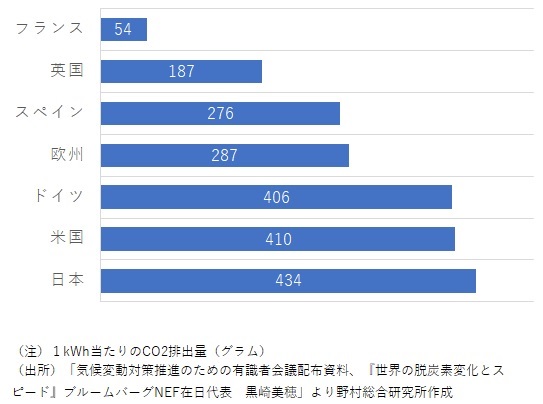

一定の電力使用で排出されるCO2の量には、各国で大きな開きがある。ブルームバーグNEF在日代表・黒崎美穂氏(「気候変動対策推進のための有識者会議配布資料、『世界の脱炭素変化とスピード』、2021年3月31日)によると、消費電力量1kWh当たりのCO2排出量は、日本では434グラムとほかの主要国よりも高い。フランスの54グラムの実に約8倍である。これは、日本ではCO2を排出しない再生可能エネルギーによる発電の比率が低い一方、CO2を排出する化石燃料による発電の比率が高いことによる(図表2)。

一方、環境意識の高い企業の間では、自社だけでなく、取引先、サプライチェーンも含めてCO2の排出量削減を目指す傾向が強まっている。例えば米国のアップル社などの環境意識の高い海外企業は、日本企業を含むサプライヤーに対して、電気利用をすべて再生可能エネルギーで賄うように要請している。この要請に応えられない場合には、海外企業との取引が失われる可能性も出てくる。

ブルームバーグNEFの推計によると、環境意識の高い海外企業から日本企業が得ている売上高の総額は約7.5兆円にも及ぶという。それを失うリスクがあるのだ。その規模は、2020年度名目GDPの1.4%にも相当する。

日本企業は、単に政府目標の達成に協力する、あるいは世界の地球温暖化対策に貢献するという観点だけではなく、自らのビジネスを守るという観点からも、CO2の排出量削減加速、再生可能エネルギーの利用拡大が必須となっている。

(図表2)電力使用当たりのCO2排出量各国比較

電力業界も2050年カーボンニュートラルの実現に積極姿勢

ただし、CO2の排出量に占める産業部門の比率は、全体の約27%(2019年)と4分の1強である。日本全体でのCO2の排出量削減には、全体の約43%(2019年)を占める電力部門での脱炭素化が欠かせない。

電力事業連合会は5月21日に「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて」と題する資料を公表している。そこでは、「わたしたちは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、『S+3E』の同時達成を前提に、供給側の『電源の脱炭素化』、需要側の最大限の『電化の推進』に取り組み、持てる技術、知恵を結集し、積極的に挑戦していきます」と、2050年カーボンニュートラル実現に向けた強い決意を示す宣言を出している。

しかしこの資料では、業界だけでは解決できない課題についても言及している。それは、「電源の脱炭素化」と「電化の推進」に資する政策的・財政的措置、コスト負担に関する国民の理解など、また、再生エネルギーの利用については、適地拡大に資する規制改革、地元理解、などが挙げられている。これは、電力業界の積極的な取り組みだけでは、2050年カーボンニュートラル実現は難しいことを示唆しているのかもしれない。

政府には国民の意識を高める取り組みも

その実現には、国による財政・税制措置、規制改革が必要であることに加えて、国民の十分な理解もまた必要となる。環境、景観への影響などから、地元の理解が得られないことが、地熱発電、風力発電、太陽光発電の利用拡大の障害になっている面がある。

また、現在のFIT(固定価格買取制度)のもとでは、割高な再生可能エネルギーによる発電は、ユーザーの負担となる。現在でも平均で年間1万円程度が個人の電気料金に上乗せされている。この先、家庭でエコキュート、IHコンロ、オール電化住宅など、電化が進んでいき個人の電力消費量が増える一方、再生可能エネルギーによる発電も増えていく場合、二重に個人の負担が増えることになる。それは脱炭素化には避けられないことだが、国民の理解が得られなければ、それらを進めていくことが難しくなってしまう。

既に見たように、2050年カーボンニュートラル実現に向けた企業の意識は急速に高まっているが、国民については必ずしもそうとは言いきれないのではないか。政府には、財政・税制措置、規制改革を推進していくことだけでなく、国民の環境意識を高める取り組みも求められる。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。