8日に政府が東京都に4回目となる緊急事態宣言の発令を決めたことを受けて、東京都、大会組織委員会、国際オリンピック委員会(IOC)などによる5者協議では、1都3県の大会を無観客で開催することが決められた。その他の県での開催は、会場の収容人数の50%、上限1万人とする方向だ。

そこで以下では、この措置によって観客数がどの程度減少し、経済効果がどの程度減少するかについて試算を行った。まず、各会場での観客数をそれぞれの収容人数と上記の観客制限のルールに従って算出した。さらに、各会場で予定されている競技の数で加重平均を行った。

試算によると、新しいルールの下での観客数は、フルに受け入れた場合の10.8%となった。つまり89.2%減少する計算だ。ちなみに現時点では決定されていない北海道の会場でも、観客数を収容人数の50%、上限1万人とすることとした。

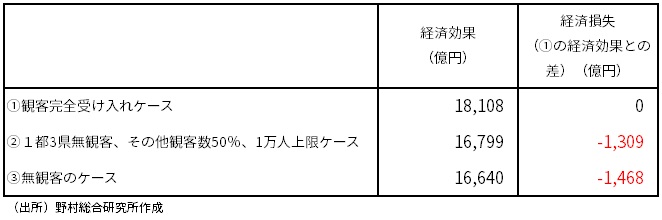

その場合、チケット購入や関連する消費(交通費、宿泊費など)の合計が、1,309億円減少する。観客数はフルに受け入れた場合の東京五輪開催の経済効果1兆8,108億円は、1兆6,799億円に7.2%減少する。

ところで、東京都と沖縄県に新たに発令される4回目の緊急事態宣言によって、GDPは1兆260億円減少すると試算される(コラム「 東京に4回目の緊急事態宣言発令:1兆円の経済損失で東京五輪の経済効果の6割を相殺 」、2021年7月8日)。4回目の緊急事態宣言の期間は、東京五輪の日程と重なるが、それによって、東京五輪開催の経済効果1兆6,799億円(1都3県は無観客、その他は会場の収容人数の50%、上限1万人の場合)は61%相殺される計算となる。

(図表)東京オリンピック・パラリンピック観客制限による経済効果の減少

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。