世界では水際対策の緩和・解除で海外旅行が回復

新型コロナウイルス問題への対応として2年半にわたって実施されてきた水際対策が、入国者数上限の撤廃、訪日客の個人旅行解禁など、10月11日から大幅に緩和される。

海外の主要国と比べ、日本は水際対策の緩和に慎重な姿勢を続けてきた。そのため、世界では海外旅行での入国者数が順調に回復する中でも日本では低迷が長引き、その分、経済的な損失も続いてきたのである。

国連世界観光機関(UNWTO)のデータによれば、今年7月時点での海外旅行者の入国者数は、世界全体ではコロナ禍前の2019年7月比で-28%、欧州では-16%、米国では-26%、アジア太平洋では-75%であったのに対して、日本は-95%と大きく出遅れている。

UNWTOのデータによれば、世界90か国で新型コロナウイルス問題に関連した規制措置が既に廃止されている。これは、2019年の海外旅行の入国者数全体の50%に相当する。

2023年のインバウンド需要は2.1兆円:入国者数は2年後にコロナ前の水準を回復

世界の海外旅行の入国者数は、2021年4月の19年同月比-86%で底打ちし、今年1月には同―64%、7月には同―28%と回復してきている。この間のトレンドが続くとすると、来年2月には、入国者数が2019年同月の水準を取り戻す計算となる。つまり、1年10か月で新型コロナウイルス問題前の水準を取り戻す計算だ。

この傾向を、水際対策緩和後の日本での海外旅行の入国者数の回復ペースに当てはめると、足元の海外と日本との水準の差も反映されて、2019年同月の水準を取り戻す時期は2024年10月と2年先となる。

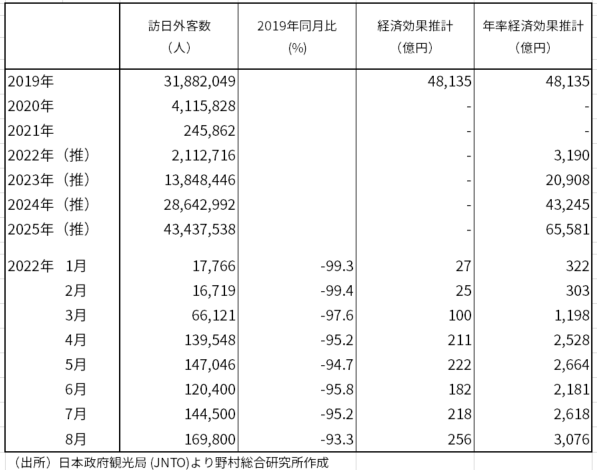

海外旅行の入国者によるインバウンド需要の推計値は、2023年に2.1兆円(名目GDP比0.4%)、24年には4.3兆円、25年には6.6兆円と新型コロナウイルス問題前の19年の実績値4.8兆円を上回る計算だ(図表)。

図表 水際対策緩和による訪日外客数増加の経済効果

「ポストコロナのインバウンド戦略」構築が喫緊の課題

この先、海外旅行の入国者数を加速させ、インバウンド需要の拡大を経済の成長力向上につなげていくためには、宿泊場所の不足解消など、供給力の拡大が必要になってくる。コロナ禍で日本人は海外旅行から国内旅行へとシフトしたが、再び海外旅行にシフトしていかないと、宿泊場所の不足が海外旅行者の拡大を制約してしまうだろう。この点から、日本人の海外旅行を促す施策も必要となってくる。

もう少し長い目で見れば、企業が新規のホテル建設などを通じて、海外旅行者のための宿泊場所の拡大を積極化することなどが必要となる。そのためには、海外旅行者の入国の増加が一時的なもとして終わらずに、将来にわたって持続すると企業が予想することが必要だろう。

政府は、インバウンド需要の拡大を国家戦略としてしっかりと位置付けるとともに、2国間の政治的な問題によって入国者数が一気に減ることがないよう、従来のように中国、韓国に偏らず、幅広い国、地域から海外観光客を招き入れることができるよう、「ポストコロナのインバウンド戦略」を構築することが喫緊の課題として求められるのではないか。政府は、インバウンド需要5兆円の目標を掲げるだけでは、明らかに不十分である。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。