巨額の経済対策は必要ない

岸田首相は9月30日の閣議で、補正予算編成を伴う経済対策の策定を指示した。10月末に具体化し、11月中に臨時国会に提出する方向である(コラム「 岸田政権が3重点分野の経済対策策定へ:所信表明演説の注目点 」、2022年9月30日)。

岸田首相は、今回の経済対策では、1)物価高・円安への対応、2)構造的賃上げ、3)成長のための投資と改革、の3つが重点分野になると説明している。

自民党内では、巨額の経済対策を求める声が高まっており、従来の経済対策と同様に、「規模先にありき」の傾向が見られている。自民党の萩生田政調会長は9月15日に、「昨年の補正予算が30兆円を超える規模。いまの物価高や世界経済の後退、円安などを考えると、昨年よりもっときめの細かい対応が必要だ」と述べ、昨年を上回る規模での補正予算案の編成が必要と主張している。

実際の日本経済は、現在比較的安定した状態にある。日経センターのESPフォーキャスト9月調査によると、7-9月期の実質GDPの予測平均値は、前期比年率+1.5%と、4四半期連続のプラス成長が予想されている。2020年初め以来、日本経済は新型コロナウイルス問題に振り回され、感染が拡大するたびに実質GDPは前期比マイナスへと繰り返し陥っていた。しかし、新型コロナウイルス「第7波」のもとでも、足元ではプラス成長が維持されており、日本経済はようやく新型コロナウイルス問題を乗り越えつつあると言える。

確かに物価高は成長の逆風ではあるが、巨額の経済対策が必要な経済環境とは思えない。また、実施されたとしてもその効果は一時的であり、物価高に対する根本的な対策とはならない。「経済は危機的状態」といたずらに危機感を煽って、巨額の経済対策の実施を正当化するような議論は問題だ。経済の成長力、潜在力を高める中長期の成長戦略については、しっかりと中身を吟味したうえで、補正予算ではなく来年度本予算に反映すべきである。

需給ギャップを経済対策規模の根拠とすることは適切か

巨額の経済対策の実施を主張する向きが、その根拠としてしばしば挙げるのが潜在GDPと実際のGDPの差である、需給ギャップ(GDPギャップ)だ。しかし需給ギャップに経済対策の必要性とその規模の根拠を求めるのは問題である。

内閣府は、2022年4-6月期の需給ギャップを名目GDP比-2.7%と試算している。これはGDPの水準でみれば、-14.8兆円である。これを踏まえて、最低でも15兆円規模、あるいは前回の経済対策の規模が当時の需給ギャップの規模を下回っていたから、その穴埋めも含めて2倍の30兆円規模、あるいはそれ以上規模の経済対策を主張する声が次々と出ている。

需給ギャップの推計で内閣府と日本銀行に大きな開き

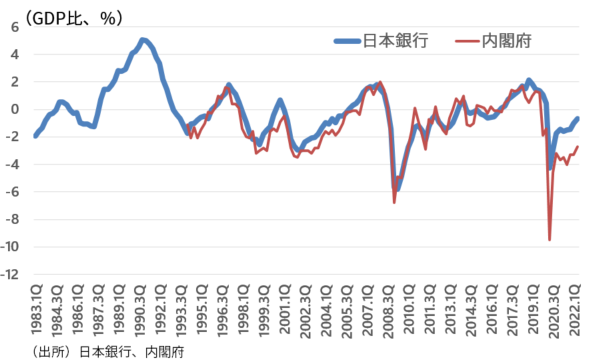

こうした議論の問題は、第1に、需給ギャップはあくまでも推計値であり、正確な数字は分からないということだ。内閣府は、2022年4-6月期の需給ギャップを名目GDP比-2.7%、-14.8兆円と推計しているが、他方で日本銀行は同期の需給ギャップを名目GDP比-0.7%、-3.8兆円と推計している。日本銀行の推計に基づけば、経済対策の規模は4兆円弱が妥当、ということになる(図表)。

図表 需給ギャップ推計値の比較

両者の数字の違いは推計方法の違いによる。内閣府は一般的な生産関数(コブダグラス型)を用いて潜在GDPを推計し、それと実際のGDPとの差で需給ギャップを計算する。他方、日本銀行は、労働、資本といったそれぞれの生産要素ごとに需給ギャップ(均衡水準と実績値の差)を推計し、それを生産関数にあてはめて全体的な需給ギャップを算出している。

どちらがより正確であるかは一概には言えないが、日本銀行の方がより詳細な分析手法を用いていると言えるのではないか。いずれにせよ、このように需給ギャップとは算出方法などによって推計値に大きな開きが生じるものであり、正確な数字は誰もわからない。そうした曖昧な根拠に基づいて経済対策の規模を決めることはおかしいのである。

需給ギャップはプラス、マイナスともに常に生じるもの

第2に、需給ギャップの規模に合わせた経済対策を実施しても、需給ギャップをぴったりとゼロにすることはできない。経済対策の中で、GDP(付加価値)の押し上げに直接寄与する部分は「真水」と呼ばれる。実際の経済対策の規模には、「真水」以外も多く含まれる。さらに、「真水」部分が最終的にどの程度GDPを押し上げるかについても、その内容によって波及効果が大きく異なってくるため、事前には正確に分からないのである。

第3に需給ギャップが存在していることを問題視する考え方自体に問題がある。経済活動では景気循環が生じる。そのもとでは、需給ギャップはプラスの領域、マイナスの領域の間を必ず変動するのが自然である。それを随時政策的に解消させなければならないと考えるのは正しくない。景気減速で需給ギャップのマイナス幅が拡大するが、景気減速下で生じる様々な調整は、次の成長のために必要なプロセスともなる。

需給ギャップを解消させることが正しい政策なのであれば、プラスの際には、財政緊縮策によってそれを解消しなければならなくなるが、そうした主張は近年聞いたことがない。

国債発行による巨額の経済対策は日本経済の潜在力を逆に低下させてしまう

需給ギャップを根拠にして、仮に巨額の経済対策が実施される場合、それは新規の国債発行で賄われる可能性が高いだろう。それによって政府債務はさらに膨れ上がることになる。

新規の国債発行は将来の需要を前借りして奪ってしまう性格のものだ。その結果、将来の成長期待が一段と低下し、企業は投資や雇用、賃上げを抑えてしまうだろう。そうなれば、成長する力はむしろ一段と低下してしまうのである。

今回の経済対策の柱は物価高対策になるとみられるが、景気を刺激するという狙いを捨てて、物価高で特に打撃を受ける一部の企業、家計をピンポイントで集中的に支援するセーフティネット強化策としての物価高対策であれば、妥当性があるだろう。

「規模先にありき」の議論ではなく、いかに有効で効率的なセーフティネット強化策になるかという観点に基づいて、経済対策の内容をしっかりと吟味すべきだ。その場合には、財政環境を一段と大きく悪化させるような巨額な経済対策とはならないはずだ。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。