物価高対策の財政支出規模11.6兆円、年間GDP押し上げ効果+0.53%

政府は10月28日に、物価高対策を柱とする経済対策の閣議決定を行う予定だ。筆者は10月24日のコラム(「 電力・ガス料金支援策と大型経済対策の問題:繰り返される数字ありきの経済対策、英国同様に円安加速のリスクも 」、2022年10月24日)で、電力・ガス料金支援策、および経済対策の規模と経済効果についての試算値を示した。その後、各種報道によって追加の情報が明らかになってきている。26日に共同通信は、総合経済対策の規模が25.1兆円程度と報じており、それ以前に報道されていた20兆円程度から大きく上積みされている。こうした追加の各種情報を踏まえて、試算値をアップデートした。

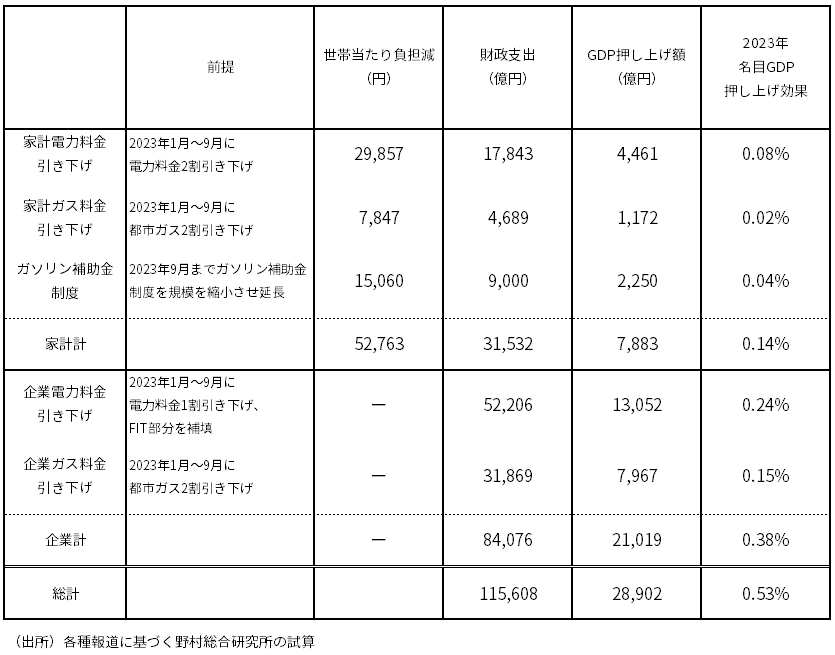

電力・ガス料金支援策は、来年1月から9月まで実施される見通し、と報じられている。家計の電力・ガス料金の引き下げ措置、ガソリン補助金制度の延長によって、1世帯当たりの負担軽減額は5.3万円程度、財政支出は3.2兆円程度、2023年の名目GDP押し上げ効果は+0.14%になると計算した(図表1)。

企業向けの電力・ガス料金の引き下げ措置を加えた物価高対策全体では、財政支出の規模は11.6兆円、2023年の名目GDP押し上げ効果は+0.53%となった。

なお消費押し上げ効果は、短期の所得増加に対する個人消費の弾性値と推定される財政支出(家計所得増加)の4分の1、企業についてもそれに準じるとした。

図表1 物価高対策の経済効果試算

経済対策全体のGDP押し上げ効果+1.71%

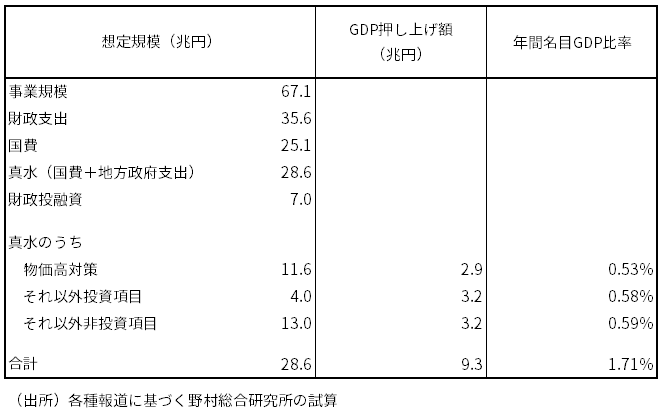

他方、総合経済対策については、国費が25.1兆円程度と現時点では報じられている。昨年11月の大型経済対策を参考に試算すると、直接経済効果を発揮する「真水(国費+地方財政支出)」は、28.6兆円程度と現時点では試算される。

この「真水」のうち、上記の物価高対策以外では、国土強靭化計画を含む投資支出を4.0兆円、それ以外の支出を13.0兆円とした。投資支出がGDPを直接押し上げる効果を0.8、それ以外の支出では0,25という係数でそれぞれ計算した。その結果、2023年の名目GDPの押し上げ効果は合計で+1.71%となった。

図表2 経済対策の経済効果試算

経済対策の問題点は

この試算値に従えば、経済対策はそれなりの景気浮揚効果を発揮することが見込まれる。他方で、財源は国債発行となる可能性が高い。

足元の経済が比較的安定していることを踏まえると、このような巨額の経済対策は必要ないのではないか。さらに追加の国債発行によって政府債務をさらに増加させれば、将来の民間需要減少の観測から、企業の投資、雇用、賃金に悪影響を及ぼし、経済の潜在力を一段と下げてしまいかねない。

物価高は経済の逆風ではあるが、現状では感染問題を克服しつつあることがその逆風に勝っており、経済全体は比較的安定している。

物価高で特に打撃を受ける低所得の家計や一部企業をピンポイントで支援する「セーフティネット強化策」が現時点では妥当な政策と考えられるが、今回の対策では、政府債務の一段の悪化を伴いつつ、家計、企業を一律に支援する枠組みとなる方向であることが、大いに問題ではないか(コラム「 電力・ガス料金支援策と大型経済対策の問題:繰り返される数字ありきの経済対策、英国同様に円安加速のリスクも 」、2022年10月24日)。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。