日本銀行が発表した昨年12月分の企業物価統計で、国内企業物価は前年同月比+10.2%と3カ月ぶりに2ケタ台に乗せた。しかし、前月比でみると、9月分の前月比+1.0%から12月分では同+0.5%と、3か月連続で上昇ペースは鈍っており、物価上昇圧力が緩和されていることを示唆している。

川上の輸入物価の動きを見ると、物価情勢の変化がより明らかだ。円ベースの輸入物価は12月に前月比-4.1%と11月の同-5.3%に続いて、大幅に下落している。これは、海外での原材料価格の下落と円高による円建て価格の下落によるものだ。契約通貨ベースで見た輸入物価は3か月連続で下落しており、12月には前月比―0.1%となった。化学製品、木材・木製品、原油などの価格下落が顕著となっている。他方、12月は日本銀行の政策調整の影響もあって円高が進んだことから、円ベースの輸入物価は大幅に下落したのである。

こうした川上での価格下落は、国内での企業物価や消費者物価の上昇率を押し下げる方向に今後働いてくる可能性が高い。

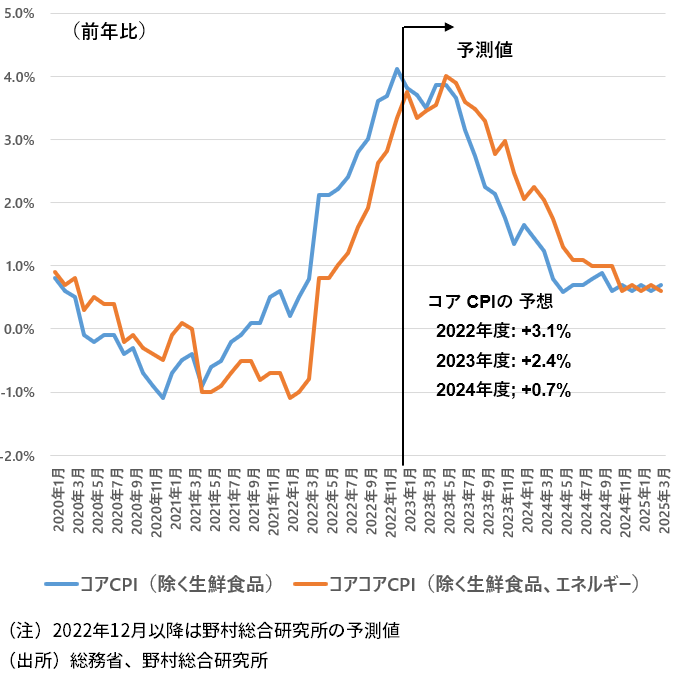

1月20日に発表される12月分消費者物価では、生鮮食品を除く消費者物価は前年同月比+4.1%と4%台に乗せることが見込まれる。しかし、これが消費者物価上昇率の前年比でのピークとなった可能性が高い。1月には政府による物価抑制策が始まることから、前年比上昇率は低下に転じる可能性が高く、その後も低下傾向は続くだろう(図表)。

当面は、食料品価格での値上げの動きが続くだろうが、海外での商品市況の下落や円高の影響から、今年後半には消費者物価上昇率の鈍化傾向はより鮮明となり、年末の消費者物価上昇率は前年比で1%台半ば程度まで下落することが予想される。

生活実感では物価の高騰はしばらく続く見通しであるが、川上の物価の変化を踏まえれば、今年後半にはそうした状況も緩和されていくだろう。

仮に日本銀行が、物価・賃金の上振れを理由に、2%の物価目標達成が視野に入ったと主張して、4月以降の新体制下で金融政策の正常化策を推し進めていく考えなのであれば、時間的猶予は限られるだろう。その正常化策を正当化する物価環境は年後半には変化してしまう可能性に留意する必要がある。

(図表)消費者物価の見通し

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。