実質賃金上昇の定着にはまだ1年かかる

厚生労働省が7日に公表した昨年12月の毎月勤労統計によると、現金給与総額は前年同月比+4.8%増加した一方、消費者物価(持ち家の帰属家賃を除く)も同じく同+4.8%となった。給与の増加率から物価上昇率を引いた実質賃金上昇率は、端数の関係で同+0.1%となった。プラスに転じたのは、9か月ぶりのことである。このまま実質賃金の増加傾向が続けば個人消費に追い風となるが、その可能性は低い。

残業代やボーナスなどを含む現金給与総額は、月々の振れが大きい。一方、賃金の基調を示す所定内給与は、12月に前年同月比+1.8%に留まっている。1%台前半から半ば程度が、現在の賃金上昇率のトレンドと考えられ、春闘でのベアの上昇率もこれに近いものとなろう。1月の統計では、実質賃金上昇率は再び前年同月比でマイナスになる可能性が高い。

消費者物価上昇率(除く生鮮食品)は、1月分で前年同月比+4.4%程度でピークに達し、今年前半は+4%前後で高止まりした後、年後半に低下傾向を鮮明にしていくと予想される。物価上昇率が+1%台前半まで低下し、賃金上昇率を下回るのは、最短で今年年末と予想する。実質賃金の前年比での上昇が定着するまでには、なお1年程度の時間を要するだろう。

持続的な実質賃金上昇、賃金・物価の好循環には経済の潜在力の向上が必要

日本銀行は、目標値とする+2%の物価上昇率は安定的に続く状態と整合的な賃上げ率はベアで+3%としている。今年の春闘でベアは上振れるものの+1%強にとどまり、+2%の物価目標達成に必要な水準にはなおかなり遠い状態だ。

高い物価上昇率を反映する形で賃金上昇率が一時的に上振れても、物価上昇率を上回らないと実質賃金上昇率(名目賃金上昇率-物価上昇率)はマイナスとなり、国民生活はより厳しくなる。実質賃金が持続的に高まらないと、物価と賃金が相乗的かつ持続的に高まることは起きないだろう。そして、企業と労働者の間の分配に変化がない場合、実質賃金の上昇率は労働生産性上昇率と一致するのである。従って、労働生産性上昇率が高まるという経済の潜在力の向上があって、初めて実質賃金上昇率が高まり、物価と賃金の好循環が生じると考えられる。

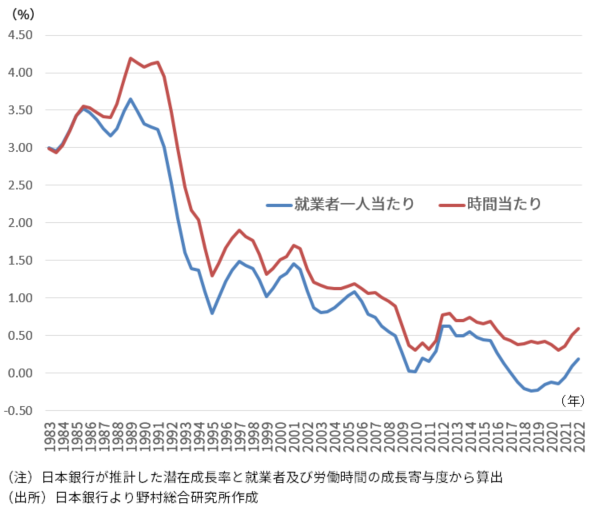

しかし、労働生産性上昇のトレンドは足元で、従業員一人当たりで計算して前年比+0.2%程度、従業員の総労働時間当たりで計算して前年比+0.6%程度と、日本銀行が指摘する+1%の実質賃金上昇率(ベア上昇率-物価上昇率)=労働生産性上昇率にとどいていない(図表)。

実際には、物価上昇率のトレンドが+2%を超えていた1990年代初頭の労働生産性上昇率を参考に考えれば、労働生産性上昇率が+3%を超えないと、物価目標の+2%を安定的に達成するのは難しいと思われる。

こうした経済環境を踏まえると、4月以降の新体制下で日本銀行は、足元の一時的な物価と賃金上昇率を捉えて、2%の物価目標達成が見通せるようになったとして金融政策の正常化に踏み切る可能性は低いだろう。2%の物価目標を中長期の物価目標に修正したうえで、日本銀行は金融政策の正常化を慎重に進めていくことが予想される。

図表 労働生産性上昇率の推移

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。