2月の消費者物価は政府の物価高対策で0.9%押し下げられた

総務省が発表した東京都区部2月分消費者物価指数(中旬速報値)で、生鮮食品を除くコア指数は前年同月比+3.3%と、1月分の同+4.3%から1%ポイントの大幅下落となった。前年比上昇率の下落は13か月ぶりである。

大幅下落の要因は、政府が1月から実施している電気・ガス代の補助金制度による物価高対策である。事前に想定されていたよりもその影響は大きく表れた。

総務省の推計によると、政府の物価高対策による電気代の引き下げは、消費者物価全体を前月比で0.64%押し下げた。また、ガス代の引き下げについては、0.30%押し下げた。合計では0.94%の押し下げである。さらに、再開された全国旅行支援による宿泊料金の引き下げなどの影響も、消費者物価を前月比で0.16%押し下げた。これら政策効果を合計すると、1.10%の押し下げとなる。

他方、物価高対策の影響を受けないコアコア指数(除く生鮮食品・エネルギー)で見ると、2月は前年同月比+3.2%と1月の同+3.0%から上昇傾向が続いており、また前月比も+0.3%と基調に大きな変化は見られない。

物価と賃金の相乗的な上昇は生じない

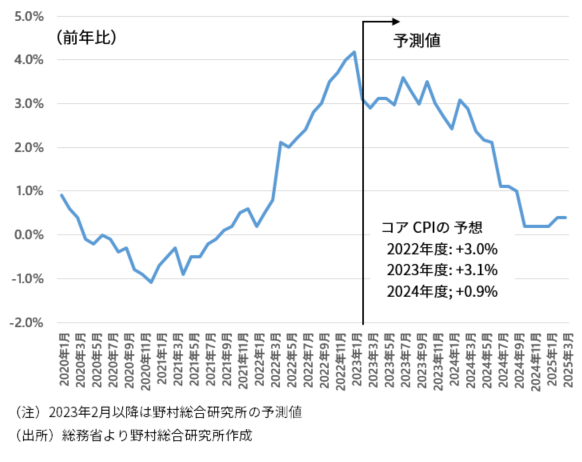

今回の2月分の東京消費者物価の実績に基づいて試算すると、2月分全国消費者物価の生鮮食品を除くコア指数は前年同月比+3.1%と、1月分の同+4.2%から1.1%ポイント低下する見通しだ。1月分が消費者物価上昇率のピークとなった可能性が高いが、秋頃までは前年同月比で+3%程度で高止まりすることが予想される。その後、年末にかけて低下傾向がより明らかとなり、来年中ごろに日本銀行が物価目標とする+2%を下回る見通しだ(図表)。

企業は物価上昇率を上回る賃金上昇(ベア引上げ)を実施する可能性が低いこと、実質賃金上昇率を高める労働生産性の向上がみられていないことを踏まえると、春闘での賃上げ率の上振れをきっかけに、物価と賃金が相乗的に高まっていき、安定的に2%の物価目標が達成できる可能性は低い(コラム、「 賃下げできないから大幅な賃上げはできない:賃金の下方硬直性が物価・賃金の相乗的上昇の妨げに 」、2023年3月1日)。

2月分の消費者物価上昇率の大幅下落は、政策効果による一時的なものであることから、日本銀行の金融政策決定には影響しないだろう。

(図表)消費者物価(除く生鮮食品)の見通し

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。