実質賃金は12か月連続で低下

厚生労働省が5月23日に発表した3月分毎月勤労統計(確報)によると、現金給与総額は前年同月比+1.3%(前月は同+0.8%)となった。変動の激しい所定外給与(残業代)やボーナスなど一時金を含まない所定内給与は、同+0.5%(前月は同+0.8%)となった。

さらに、現金給与総額を消費者物価(持ち家の帰属家賃を除く総合)で割った実質賃金は、前年同月比-2.3%と大幅な低下となった。実質賃金が低下したのは、これで12か月連続である。ちなみに、2022年度の実質賃金は前年度比-1.8%と2年ぶりのマイナスとなった。

春闘での賃上げ率は予想外に上振れたが、それが本格的に賃金統計に表れてくるのはこれからである。それでも、実質賃金が前年比で上昇に転じるまでにはまだかなり時間がかかるだろう。

安定した推移を見せる所定内賃金上昇率は、春闘のベアと比較的近い動きを過去に示してきた。ただし現状では、相対的に賃金水準が低いパートタイム労働者の比率が高まることで、労働者全体の平均賃金上昇率が押し下げられる傾向がある。春闘でのベアは前年比+2.3%程度になったと見込まれるが、所定内賃金上昇率はこれよりもやや低い前年比+2.0%程度の水準まで、4月以降は高まっていくだろう。

実質賃金は来年年初にプラスに転じるが長続きしないか

他方、コアCPI(除く生鮮食品)でみる消費者物価上昇率は、最新4月で前年同月比+3.4%である。6月に電力料金が引き上げられると、上昇率は1月以来の4%台に再び乗せる可能性がある。所定内賃金上昇率が前年比+2.0%程度まで高まっても、物価上昇率を直ぐに上回る可能性は低い。

日本銀行は、今年度下期にコアCPI上昇率が2%を下回ると予想している。そうなれば、実質賃金も前年比で上昇に転じることになる。

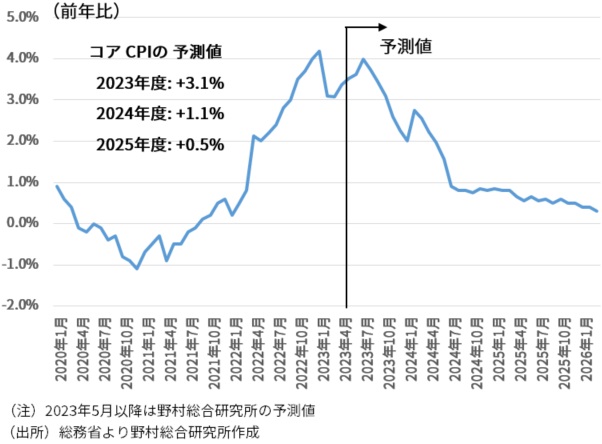

筆者の見通しでは、コアCPIの前年比上昇率が2%を下回るのは、来年1月である(図表1)。その時点で、実質賃金上昇率はプラスに転じる可能性がある。しかし、今度は賃金上昇率が下振れることで、実質賃金上昇率は再び低下する可能性が考えられる。

今年1月のコアCPIの前年比上昇率は+4.2%だった。これが賃金に転嫁されることで、ベアは2%を上回った。しかし、来年年初のコアCPIが2%を割り込めば、それを反映して来年の春闘でのベアは+1%程度に留まることが見込まれる。そうなれば、賃金上昇率は再び物価上昇率を下回ることになるだろう。実質賃金上昇率がプラスの期間は短いのではないか。

図表1 コアCPIの見通し

安定的な実質賃金上昇には物価上昇率が+0.5%程度を下回ることが必要に

企業は、消費者物価上昇率が前年比+0.5%を超える際には、それよりも低いベア上昇率を設定し、実質賃金上昇率はマイナスとなりやすい。消費者物価上昇率が前年比0%~+0.5%の際には、それと同程度のベア上昇率を設定し、実質賃金はほぼゼロ近傍となる。さらに消費者物価上昇率が前年比でマイナスの際にも、ベアはマイナスにならない慣例があるため、実質賃金はプラスになる(コラム「 賃下げできないから大幅な賃上げはできない:賃金の下方硬直性が物価・賃金の相乗的上昇の妨げに 」、2023年3月1日)。

こうした傾向を踏まえると、実質賃金の前年比上昇率が安定的、持続的にプラスで推移するようになるには、消費者物価上昇率が前年比+0.5%程度を下回ってくることが必要となる。筆者の見通しでは、それは2026年とまだかなり先のこととなる。

労働生産性を高める施策が必要に

食料・エネルギー価格急騰や急速な円安を受けた歴史的な物価高騰は、かなり長い間実質賃金の下振れをもたらし、家計を圧迫することになるだろう。

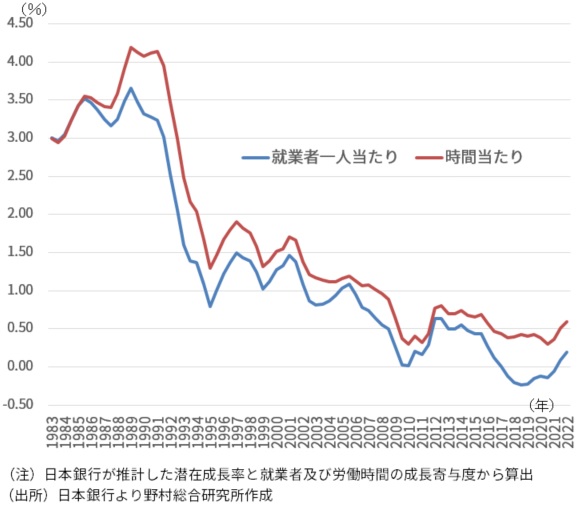

さらに、実質賃金上昇率が顕著に高まり、多くの人が生活の満足度を高め、また将来に明るい展望を持てるようになるためには、労働生産性上昇率が高まる必要がある。労働生産性上昇率が低下傾向を辿り、足元で0%台半ばから前半という状況のもとでは、実質賃金の上昇幅は限られる(図表2)。

まずは労働生産性上昇率を高めることが重要だ。政府が掲げる構造的賃上げやそれを実現する労働市場改革は、そうした方向性を目指すものであり、評価できる。問題はその実効性である。

図表2 労働生産性上昇率のトレンド

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。