総務省が28日に発表した7月分東京都区部消費者物価統計で、コアCPI(除く生鮮食品)は電気料金の下落などを受けて前年同月比+3.0%と6月の同+3.2%から低下した。しかし事前予想の+2.9%を上回っている。またコアコアCPIは前年同月比+4.0%と前月の同+3.8%を上回り、さらに食料・エネルギーを除くより基調的なCPIは同+2.5%と前月の同+2.3%を上回った。6月時点では見えていた基調的な物価上昇率のピークが再び見えなくなった。

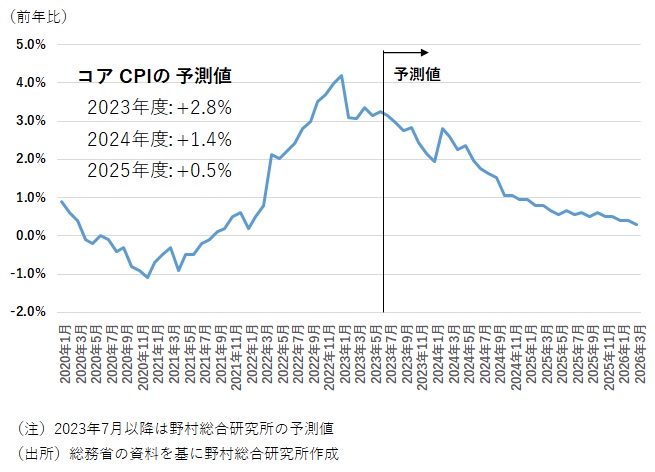

7月は、宿泊料の上昇が、CPIの前年比上昇率を前月と比べて0.1%以上押し上げた。他方、消費者物価動向に大きな影響を与える食料品価格の値上げは、四半期の初めに集中する傾向が強く、7月の物価が上振れた理由の一つはそこにある。食料品価格の前月比は1月に前月比+1.8%、4月に同+1.2%、7月に同+1.0%と増勢は段階的に弱まってきている。この点から、消費者物価上昇率は緩やかに低下する局面に入ったと考えられる。それでも先行きの上昇率の低下はなお緩やかだろう(図表)。

さらに、今後のコアCPIの動きは、政府の物価高対策によって大きく影響を受けるため、依然不確実だ。6月には政府はガソリン補助金を縮小させ、9月末で補助金を廃止する方針だ。他方、海外での原油価格は足元で上昇し、また為替が円安に振れた影響から、ガソリン価格は再び上昇傾向に入っている。政府が9月末にガソリン補助金を予定通りに廃止すれば、10月にはガソリン価格(全国平均、レギュラー)はちょうど1リットル200円に乗る計算だ。ガソリン価格が足もとでの170円台半ばから200円まで15%程度上昇すれば、CPIは10月分にかけて合計で0.27%上昇する計算となる。

食料品値上げの動きが山を越えつつあるなか、日本の消費者物価上昇率はピーク圏にあると考えられるものの、それを明確に確認できるまでにはなお時間を要し、さらにその先の上昇率の低下ペースは、海外と比べてもかなり緩やかになるだろう。

図表 全国消費者物価上昇率の見通し

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。