所得減税と扶養家族への給付金は3.6兆円、GDPを+0.12%押し上げる

政府は2日夕刻に総合経済対策を正式に決定する。その概要が、報道により明らかになってきた。ブルームバーグの報道によると、事業規模は37.4兆円程度、財政支出は21.8兆円程度、ここから0.9兆円程度の財政投融資を除いたいわゆる「真水」は20.9兆円程度と想定される。

財政支出では予備費など既定経費も利用されるため、補正予算での一般歳出の拡大は13.1兆円程度になると考えられる。

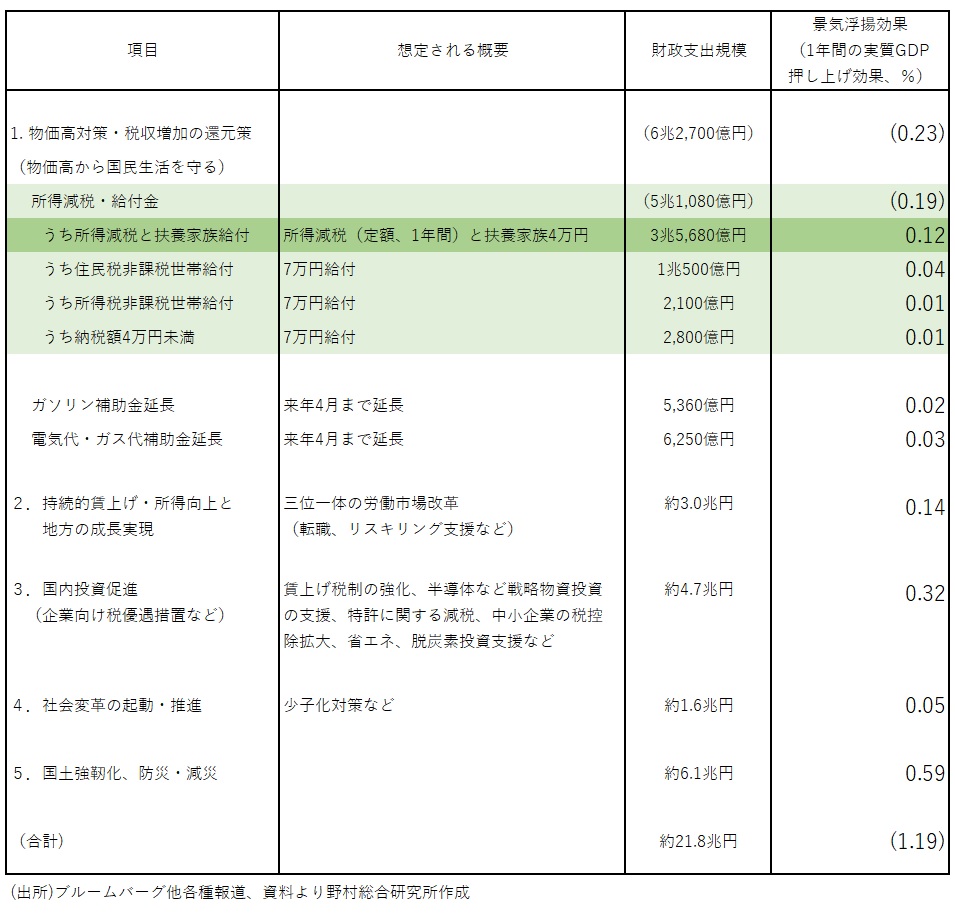

賛否を含め様々な議論がなされ最も注目されているのが、所得減税と給付金である。4万円の所得減税と扶養家族への4万円の給付金の総額は3.6兆円程度と考えられる。また、それは実質GDPを1年間で+0.12%押し上げると試算される。

減税、給付金全体では5.1兆円、GDP+0.19%押し上げると試算

これに、非課税世帯への7万円の給付金などを加えると、総額は5.1兆円程度、実質GDPの押し上げ効果は+0.19%になると試算される。

また、経済対策全体の詳細はまだ明らかではないが、ブルームバーグが報じた5つの柱ごとの総額から大まかに試算すると、実質GDPの押し上げ効果は+1.19%となる。

図表 経済対策(財政支出ベース)の概要と経済効果推定

経済効果は限定的

総合経済対策の目玉である所得減税・給付金は、総額5兆円規模に達するにも関わらず、実質GDP押し上げ効果は+0.19%と限定的であり、費用対効果は概して小さいと感じる。

総合経済対策全体でみれば+1.19%と多少の効果は期待できるが、そのうち約半分と、比較的大きな効果を生むと推定されるのは、景気浮揚効果が大きい公共投資が中心の「5.国土強靭化、防災、減災」である。しかしこれは、毎年、秋の経済対策、補正予算で計上されており、いわば常連である。そのため、前年と比べた場合の景気浮揚効果はあまり期待できない。その効果である+0.59%を除くと、総合経済対策全体の実質GDP押し上げ効果も約+0.6%に過ぎない計算となる。

恒久減税ではない時限措置の減税や、一時的な給付金は貯蓄に回る割合が高くなることが、経済効果が限定される理由である。政府は、今回の経済対策、特に目玉である所得減税・給付金は、景気刺激を目的とするものではなく、賃金を上回る物価高への対策、デフレ脱却を確実なものにするための中長期視点の施策と位置付けている。

しかし上記の試算のように、短期的に個人の消費行動に大きな影響を与えない施策は、物価高による個人の心理的な打撃を和らげる効果も、中長期的な経済に与える効果も大きくないと考えることができる。

国民が望むのは一時的な所得増加ではなく持続的な実質賃金の増加

所得減税・給付金では政府の大盤振る舞いが目立ったが、重要なのはその財源は税金や国債であることだ。それらは現在および将来世代の国民の負担である。所得減税・給付金は政府から国民への施しなのではなく、国民が負担するものだ。この点を理解していれば、多くの国民は所得減税・給付金によって、将来の生活が良くなるとは感じにくいのではないか。

物価高という逆風のもとでも、国民が先行きの生活に明るい希望を持てるようになることが重要であり、時限的な所得減税や給付金では役には立たない。政策面で最も重要なのは、日本経済全体の成長力を強化し、労働生産性上昇率を引き上げることであり、それに見合って実質賃金が上昇していくという展望が持てるようにすることだろう。

この観点から政府に求められるのは、一時的なバラマキではなく、成長力強化につながる成長戦略である。今回の経済対策のなかでは「3.国内投資促進」がそれに対応するが、小粒な企業向け税優遇措置の寄せ集めに終わった感も否めない。

岸田政権が打ち出している構造的賃上げ実現に向けた三位一体の労働市場改革、有効な少子化対策、持続的なインバウンド需要の拡大を可能とするインバウンド戦略、外国人労働者の活用強化、大都市集中の是正など、骨太の成長戦略を集結させ、先行きの成長期待を高めるような打ち出し方をして欲しい。

「国民への還元」とは何か

減税、給付金を中心に、その狙いを国民が十分に納得できるように政府が説明できていないことも大きな問題なのではないか。いわば「大義」が感じられないのである。

政府は、税収増加分を国民に還元する、との説明をしてきた。2020年度から2022年度までの2年間の所得税、住民税の増収分が約3.5兆円であることから、それとほぼ同額の所得減税及び扶養家族への給付を決めたとみられる。

過去2年間での税収増加は、経済がコロナ問題の打撃から立ち直ってきたことが背景にある。しかし、コロナ問題が深刻な局面では、国債発行を通じて政府は歳出を急増させ、財政赤字は大幅に拡大した。その際の国債発行増加は、経済がコロナ問題の打撃から立ち直る中で増える税収で後に賄うのが建前ではなかったか。

そもそも、巨額の財政赤字が続いているということは、構造的に歳入を上回る歳出が行われていることを意味する。税収は余ってるわけではなく、絶対的に足りないのである。この点から、税収の上振れ分は、国民に還元するのではなく、財政赤字の穴埋めに使われるべきだ。

今回の経済対策は、国民受けを狙って、総花的でバラマキ的な性格が見られる。春の骨太の方針では、コロナ下で増加してしまった歳出を、平時に戻す「正常化」が謳われた。しかし、今回の経済対策は、そうした方針を短期間で反故にするようにも見える。

また、基金を多用することで、対策規模を大きくする狙いも感じられるが、国会、国民の監視が行き届きにくい基金の活用は、重要な国民の税金の無駄使いにつながりかねない。

このように、今回の総合経済対策は、以前からの政府の経済運営、財政政策が持っている問題点を、まとめて一気に露呈させたようにも感じられる。将来に大きな課題を残した経済対策となったのではないか。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。