11月東京CPI上昇率は下振れ

総務省が12月5日に発表した11月東京都区部CPI(中旬速報値)で、コアCPI(除く生鮮食品)は前年同月比+2.3%と10月の同+2.7%を大きく下回った。10月には、電気・ガス補助金の縮小を背景にコアCPIは上振れたが、11月のコアCPIは前年同月比で2か月ぶりの低下となった。コアCPI、コアコアCPI(除く生鮮食品、エネルギー)ともに季節調整済み前月比は0.0%となり、物価上昇圧力が着実に低下していることを裏付けるものとなった。

電気、ガス料金に加えて、ガソリン価格の下落もCPIの前年同月比の押し下げに寄与した。生鮮食品を除く食料品価格は前年同月比+6.4%(前月比+0.2%)10月の同+7.3%から大きく下振れ、輸入原材料価格などの上昇を食料品価格に転嫁する動きは明確に弱くなっている。

2%の物価目標達成の見通しは遠のくか

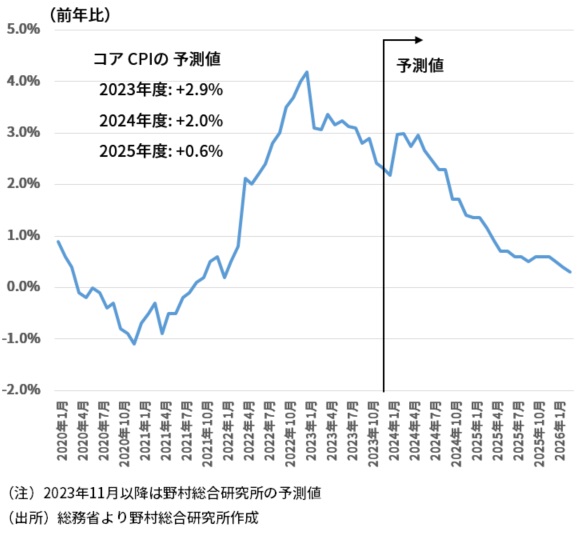

11月東京都区部CPIの数字を踏まえると、11月全国コアCPIは、前年比で+2.4%と10月の同+2.9%から大きく下振れ、2024年1月には同+2.2%まで低下することが予想される(図表)。物価上昇率の2%割れが視野に入ることで、日本銀行が2%の物価目標達成を宣言し、マイナス金利政策を早期に解除するとの観測が後退する可能性も考えられる。

また物価上昇率の低下は、来年の春闘での賃上げにもマイナスの影響を与える可能性が考えられる。今年の春闘が山場を迎えていた際に参照されていた、1月分の消費者物価指数では、コアCPI(除く生鮮食品)の上昇率は前年同月比で+4.2%だった。それに対して、来年1月にはコアCPIが+2.2%まで低下することが予想される。その場合、今年1月の半分程度の水準に留まる。

図表 コアCPI上昇率の見通し

日本銀行のマイナス金利政策解除は来年後半以降に

日本の賃金決定には物価動向が大きな役割を果たしてきた、という過去の経緯を踏まえると、そうした物価環境のもとでは、来年の賃金上昇率が今年の水準から大きく加速していくことには必ずしもならないのではないか。個人消費や企業の人件費の増加を通じて物価に大きな影響を与えるのは、ベースアップであるが、それは最大でも来年は+2%台半ば程度に留まる、と予想する。

来年の春闘の結果を受けて、日本銀行が2%の物価目標達成を宣言し、4月にマイナス金利政策の解除に踏み切るという見方が多いが、そのシナリオには無理があるのではないか。マイナス金利政策の解除は来年後半以降と見ておきたい。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。