労働需給を示す有効求人倍率は低下傾向

2023年の賃金上昇率は予想外に上振れた。コロナ禍で労働市場は一時的に大幅に悪化した後に回復に転じたが、その回復が一巡してきたタイミングで賃金上昇率は高まった。それは、賃金上昇率の上振れが、労働需給ひっ迫などの労働市場の改善を映したものというよりも、主に物価高騰の影響によって生じたためだ。

その物価上昇率もコアCPIでみて2024年1月の前年同月比+4.2%から、11月には同+2.5%まで大きく低下している。2024年1月には+2.2%~+2.3%へと一段と低下することが予想される。それは2024年の賃金上昇率には逆風であるが、それに加えて、労働市場の軟化も2024年の賃金上昇率には逆風となるだろう。

厚生労働省が12月26日に発表した一般職業紹介状況によると、11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.28倍と前月から0.02ポイント低下した。1月の1.35倍から低下傾向が続いている。2022年は1年を通じて労働需給を示すこの有効求人倍率は上昇傾向で推移したが、2023年は一転して低下傾向となっている。

有効求人倍率(有効求人/有効求職)の内訳を見ると、9月に同+0.4%と増加に転じた後、11月の有効求職は前年同月比+1.8%と10月の同+1.6%から増加した。職を求める人の数は増加しているのである。

他方、11月の有効求人数は前年同月比-3.3%と10月の同-1.5%から下落幅を拡大させた。7月以降減少が続いている。企業の求人数は大幅に減少しているのである。有効求人数は有効求職者数を依然上回っているものの、両者の差は縮小しており、労働需給のひっ迫傾向が緩和されてきていることを示している。

持続的な賃金と物価の好循環の実現は難しいか

景気動向を敏感に反映する新規求人数は、11月に前月比-0.6%、前年同月比-4.8%と減少している。業種別に見ると、製造業の新規求人数が前年同月比-10.5%、宿泊業、飲食サービス業が同-12.8%、生活関連サービス業が-12.5%と2桁の減少となっている。

宿泊業、飲食サービス業の新規求人数は2023年2月には同+37.2%と急増していたが、1年足らずのうちに急減に転じた。昨年末から急増した外国人観光客の勢いが、夏場以降は一巡してきたことで、関連する業種での求人が急速に減少している可能性があるのではないか。

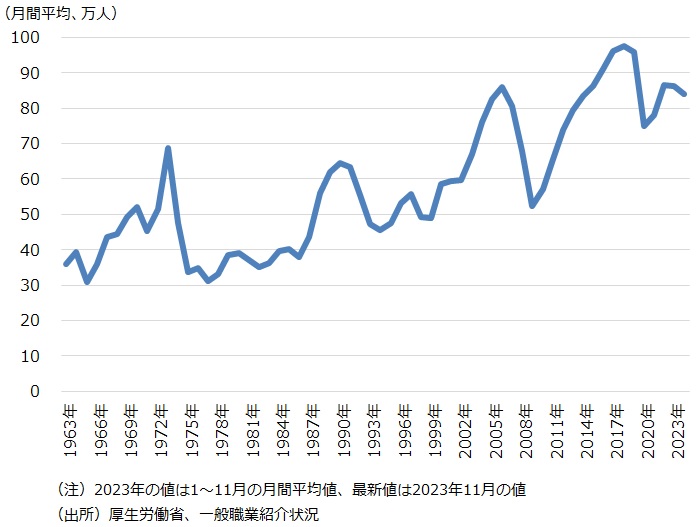

新規求人数の水準を見ても、コロナ問題で急減した後に回復に転じたものの、落ち込んだ半分程度戻した段階で今年は下落に転じてきている。労働市場は再び調整期に入ってきたと考えられる(図表)。

2024年の春闘では、物価高騰の余熱もなお残ることから、主要企業の賃金上昇率は定昇込みで+3.9%、ベアで+2.5%と、2023年のそれぞれ+3.6%、+2%強を若干上回り、高水準が維持されることが見込まれる。

しかし、物価上率の着実な低下に労働市場の調整が加わることで、2025年の賃金上昇率は全体で+2%台後半、ベアで+1%台前半にとどまると現時点では見ておきたい(コラム「 コアCPIは低下傾向を辿り年明けには2%に接近:賃上げの逆風に(11月全国CPI) 」、2023年12月22日)。

こうした物価と労働市場の状況の下、2024年の春闘の結果を受けて、日本銀行が、「賃金と物価の好循環が実現し、2%の物価目標の達成が見通せるようになった」との判断を下すのは難しいのではないか。

図表 新規求人数の推移

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。