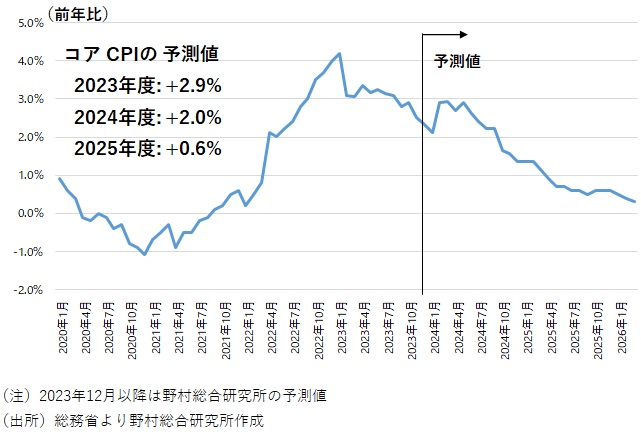

コアCPIの2%割れが視野に

総務省が1月9日に公表した12月分東京都区部消費者物価(中旬速報値)で、コアCPI(除く生鮮食品)は前年同月比+2.1%と前月の同+2.3%を下回った。2023年年初の1月コアCPIは前年同月比+4.3%であったが、そこからほぼ1年間で上昇率は半減し、2%割れが視野に入ってきた。物価上昇率は、予想を上回るペースで着実に低下してきている。

前月と比べてコアCPIの前年比上昇率を最も大きく押し下げたのはエネルギー価格であり、前年比上昇率を0.15%ポイント低下させた。また、生鮮食品を除く食料も、前年比上昇率を0.09%ポイント低下させた。生鮮食品を除く食料の前月比は0.0%と上昇に歯止めがかかっている。2023年4月には前月比+1.4%と大幅に上昇していたが、食料品メーカーの原材料価格転嫁の動きは一巡してきている。

サービス価格上昇率にも頭打ちの兆し

日本銀行は、食料・エネルギーを中心とする輸入物価上昇の直接、間接的な影響で物価が押し上げられる「第1の力」から、それが賃金上昇に転化させることを通じてサービス価格へと波及していく、より自律的な物価上昇の「第2の力」へと局面が移行するかどうかに注目している。それを、2%の物価目標達成の条件としているのである。

この観点から注視されるのは、賃金上昇の影響を受けやすいサービス価格である。物価上昇局面では、財の価格上昇に遅れてサービス価格が上昇するのは自然なことであり、財価格の上昇が一巡する中でサービス価格の上昇ペースを高めたからと言って、「第2の力」に支えられた持続的な物価上昇に局面が移行したと考えることはできない。

そうしたなか、12月分東京都区部消費者物価(中旬速報値)で注目したいのは、早くもサービス価格の上昇率に頭打ち感が見られ始めていることだ。CPI全体の57%を占めるサービス価格は12月に前年同月比+2.2%と11月の同+2.3%を下回った。前年同月比の寄与度をみると、運輸通信サービスの-0.05%ポイント、外食の-0.03%などが押し下げに寄与している。

物価上昇率の着実な低下は春闘での賃上げに逆風

2024年1月分の東京都区部コアCPIは+1.7%と2%を割れると予想する。その場合、2024年1月分の全国コアCPIも+2.1%と2%に接近する計算となる(図表)。

1月分のCPIは、3月中旬に集中回答日を迎える春闘(主要企業)に大きな影響を与える。物価上昇率の予想外に急速な低下は、企業の賃上げ姿勢を慎重にさせる要因となるだろう。2024年の春闘での賃上げ率は全体で+3.9%、ベアで+2.5%と2023年の水準をやや上回るものの、2%の物価目標達成には十分とは言えない。そうしたもと日本銀行は、2%の物価目標達成を宣言することは難しいのではないか。

図表 全国コアCPIの予測値

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。