当初予想に反して2%物価目標達成の宣言がデフレ脱却宣言よりも先に

日本銀行は早ければ3月にも、2%の物価目標の達成を宣言した上で、マイナス金利政策の解除に踏み切る可能性がある。そうした中、政府もデフレ(完全)脱却宣言に踏み切るかどうかが注目されている。

政府のデフレ脱却目標と日本銀行の2%の物価目標との関係については、過去に一度も正式に説明されたことはない。デフレ脱却・克服は政府の目標であるが、日本銀行は政治色が強い「デフレ」という言葉の定義を示すことにも慎重だ。他方、2%の物価目標は、政府からの強い圧力の下で日本銀行が2013年1月に設定したものであるが、その達成の是非などについては、いまや日本銀行の判断に委ねられている。

日本銀行の2%の物価目標の達成の方が、政府のデフレ脱却目標の達成よりも後になる、つまり、よりハードルが高い目標とながらく考えられてきた。物価上昇率の基調が、2%まで高まらなくてもプラスとなれば、デフレ脱却と言えるからだ。

ところが、予想外の物価上昇を受けて、日本銀行が先に2%の物価目標達成を宣言する可能性が高まっている。

実質賃金低下のもとでのデフレ脱却宣言は国民からの強い反発を受ける

政府は、デフレ脱却は、「消費者物価」、「GDPデフレータ」、「需給ギャップ」、「単位労働コスト」の4つの指標が安定的にプラスになることを条件としてきた。2月15日に発表された2023年10-12月期GDP統計で、実質GDPが前期比で予想外のマイナスとなり、需給ギャップのマイナス幅が一段と拡大したとみられることは、この条件を満たすことがより難しくなったことを意味する。

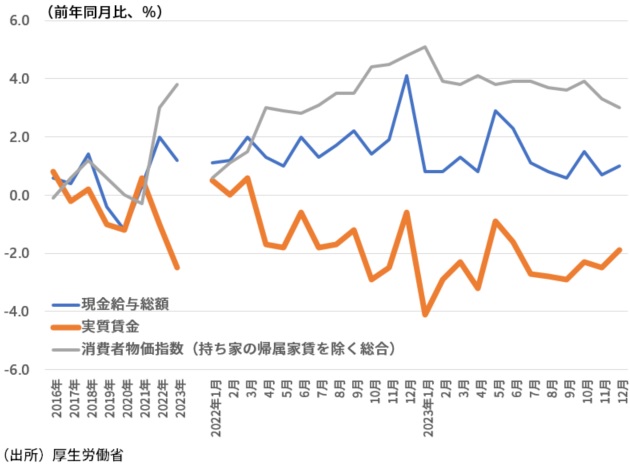

さらに現在では、この4つの指標以上に、実質賃金がデフレ脱却宣言を出せるかどうかの鍵を握る、重要指標となっている。

岸田政権は、4月の補正選挙、秋の総裁選を睨んで、デフレ脱却宣言を出して、今までの岸田政権下での経済政策を総括し、その成果をアピールしたい考えのようだ。

国民にとって現在の物価上昇率の上振れは、生活を圧迫する「悪い物価上昇」だ。少なくとも、賃金上昇率が物価上昇率を安定的に上回り、実質賃金の上昇が定着するまでは、「悪い物価上昇」との認識は変わらないだろう。

仮に政府が、物価上昇率の上振れのみを理由にデフレからの完全脱却を宣言すれば、「実質賃金が低下を続け、国民が苦しい生活を送る中で、デフレ脱却とはおかしい」といった批判が国民の間で高まる可能性が高く、政治的にはむしろ打撃となるだろう。また、「デフレ脱却宣言は増税の地均し」との批判も出てくるかもしれない。

岸田政権がデフレ脱却宣言を出せる可能性は低い

物価上昇率の低下を受けて、実質賃金は2025年の後半にはプラスになると予想されるが、その頃には物価上昇率も1%程度に下振れ、もはやデフレ脱却とは言えなくなるのではないか。

そもそも政府のデフレ脱却目標は、国民のために政府がデフレと闘う姿勢を国民にアピールし政治的求心力を高める狙いがあった。達成したと言わずに達成を目指し続ける方が、政治的には得点となるのではないか。この点から、少なくとも岸田政権がデフレ脱却宣言を出す可能性は低く、それ以降の政権のもとでも、デフレ脱却宣言は出ない可能性があるだろう。

図表 実質賃金上昇率の推移

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。