実質賃金上昇率の下落率大幅縮小は一時的

厚生労働省が7日に発表した1月分毎月勤労統計で、実質賃金は前年同月比-0.6%と、22か月連続で下落となったものの、下落幅は12月の同-2.1%から大きく縮小した。しかしこれをもって、実質賃金がプラスに転じる時期が近付いたと考えるのは誤りだ。

1月の実質賃金上昇率の下落幅が大きく縮小したのは、主に2つの要因による。第1は、振れの大きいボーナスなど一時金の「特別に支払われた給与」が、前年同月比+16.9%と大きく上振れたことだ。しかし、より安定した動きをする基調部分の所定内賃金は、前年同月比+1.4%と前月と同水準だ。賃金の基調的な動きには変化は見られない。

第2は、実質賃金を算出するのに用いられる消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)が、前年同月比+2.5%と前月の+3.0%から下振れたことだ。これは宿泊料の下振れなどによる一方、前年の政府の物価抑制策の反動から、2月分では同指数は、再び+3%を上回ることが見込まれる。

所定内賃金上昇率のトレンドが前年比+1.5%程度、物価上昇率(持ち家の帰属家賃を除く総合)のトレンドが前年比+3.0%程度であるとすると、実質賃金上昇率のトレンドはなお前年比-1.5%程度となる。安定的にプラスになるにはまだ時間を要す。

物価上昇率の低下が賃金上昇率の低下をもたらす

今年の春闘で賃金上昇率が上振れるとしても、所定内賃金上昇率は最大で前年比+2.0%程度までの上振れにとどまるのではないか。年末にかけては物価上昇率が前年比+2.0%程度まで低下し、一時的に所定内賃金上昇率に接近することが見込まれるものの、物価上昇率が来年の春闘での賃金上昇率を顕著に下振れさせることから、再び両者の差は拡大し、実質賃金上昇率が安定的にプラスになるのは、2025年の後半になると予想する。

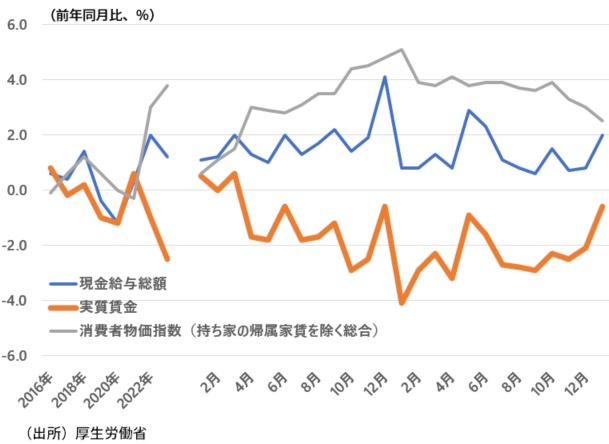

そもそも春闘だけで賃金上昇率のトレンドは決まる訳ではなく、現金給与総額や所定内賃金上昇率の動きを見ると、昨年の春に上昇率は頭打ちになったように見える(図表)。これは物価上昇率の低下の影響と考えられる。

賃金の動向に最も大きく影響するのは、日本では物価動向だ。物価上昇率が既に下落トレンドに転じる中、賃金上昇率もピーク圏に近いと見る。今後は、双方とも上昇率を低下させる方向であり、両者が相乗的に高まっていく、賃金・物価のスパイラル的な上昇は簡単に生じるものではない。

図表 実質賃金上昇率の推移

日本銀行の3月あるいは4月のマイナス金利政策解除は揺るがないか

1月分の実質賃金上昇率の上振れによって、金融市場では日本銀行が3月の会合でマイナス金利政策解除の可能性が高まったとの観測が広がり、7日の金融市場は円高、株安の流れとなった(コラム「 日経平均終値史上最高値更新を主導した3つの要因『物価高・金融緩和・円安』の循環に逆回転のリスクも 」、2024年2月22日)。しかし、実質賃金上昇率の上振れはこのように一時的な側面によるところが大きいことから、日本銀行のマイナス金利政策解除の時期に直接大きな影響を与えることはないだろう。

他方で日本銀行は、既に3月あるいは4月の会合でマイナス金利政策解除を実施することを前提としたような情報発信をしているように見受けられる。政策修正は既に既定路線であり、日本銀行が注目していると説明する春闘で、主要企業の賃上げ率が昨年の水準を顕著に下回ることがない限り、予定通りに日本銀行は3月あるいは4月に、賃金上昇を伴う持続的な物価上昇による2%の物価目標達成が見通せるようになったと宣言し、マイナス金利政策の解除に動くだろう。3月に動く可能性の方が4月よりもやや大きいと見ておきたい。

しかし、日本銀行の2%の物価目標達成の宣言にも関わらず、物価上昇率及び賃金上昇率はその先に低下傾向を辿り、2%の物価目標の達成は揺らいでいく方向となるだろう(コラム「 大規模緩和修正に向け金融市場の地均しを進める日銀の説明に矛盾 」、2024年2月8日)。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。