春闘での賃金上振れの影響が想定よりも早く統計に表れた

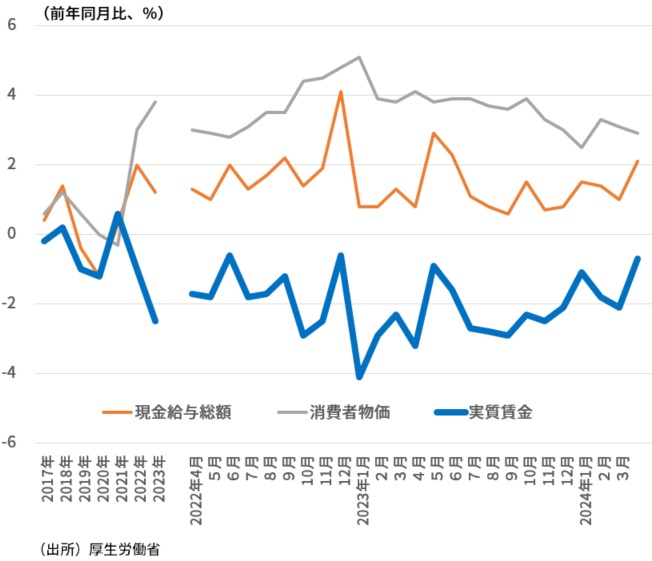

厚生労働省が6月5日に発表した4月毎月勤労統計で、実質賃金は前年同月比で-0.7%と、25か月連続でマイナスとなった。ただし、下落幅は3月分の同-2.1%から大幅に縮小した。これは、2022年12月の同-0.6%以来の小ささだ。また、現金給与総額は前年同月比+2.1%、基本給に対応する所定内賃金は前年同月比+2.3%と3月の同+1.7%を上回り、約30年ぶりの高さとなった。

所定内賃金の上昇率が高まったのは、春闘で賃金上昇率が上振れたことを反映したものだ。それが顕在化するのは5月あるいは6月分の毎月勤労統計と筆者は考えていたが、想定よりも早めとなった。

サンプル替えの影響を受けない共通事業所ベースの所定内賃金上昇率も4月に同+2.1%となっており、2%強が所定内賃金の実勢と言えるだろう。

物価上昇率は7月にかけて加速

4月に実質賃金上昇率の下落幅は予想以上に縮小したが、実質賃金の前年比上昇率が安定的にプラスになるまでにはなお時間を要する。5月から7月にかけて、物価上昇率が大きく高まり、再び実質賃金の前年比下落幅が拡大する可能性が高い点に注意が必要だ。5月には再生可能エネルギーの賦課金引き上げ、6月、7月には電気・ガス補助金の段階的廃止の影響によって、合計で消費者物価上昇率の前年同月比は約+0.75%と大幅に上昇する見込みだ。

消費者物価上昇率の前年同月比は今年7月にピークをつけ、その後は低下を続けていくだろう。それが賃金上昇率の水準を下回り、実質賃金上昇率はようやくプラスに転じることになる。筆者は、従来、実質賃金上昇率のプラスが定着するのは今年年末(12月)頃と想定していた。4月分の毎月勤労統計を踏まえても、その見方に変化はない。

5月、6月の統計を見極める必要

実質賃金上昇率のプラスが定着するのは今年年末、12月頃との想定は、所定内賃金上昇率のトレンドが前年同月比で+3.0%となることが前提だ。仮に次回5月分の毎月勤労統計で、所定内賃金上昇率が前年同月比で+3%を大きく上回るようであれば、賃金上昇率のトレンドは想定以上に高いことになる。その場合には、実質賃金上昇率のプラスが定着する時期は、現時点での想定よりも1~2か月前倒しになるだろう。

金融政策に与える影響は大きくない

今回の毎月勤労統計が、日本銀行の金融政策に直接与える影響は大きくはないだろう。4月分の所定内賃金上昇率及び実質賃金上昇率は予想を上回ったものの、所定内賃金上昇率のトレンドが従来の想定と比べてどうなるかについては、なお5月、6月分の統計を見る必要があるためだ。

ただし、今回の毎月勤労統計が、春闘で明らかとなった賃金上昇率の上振れ傾向が、中小・零細企業も含めて幅広く波及していることを改めて確認できたことは確かである。この点から、追加利上げなど、先行きの日本銀行の金融政策正常化を後押しする材料の一つとなる可能性はあるだろう。

図表 実質賃金上昇率の推移

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。