電気・ガス代補助金見直しの影響大きく:コアCPI上昇率は7月がピークに

総務省は7月19日、6月分の全国消費者物価統計を公表した。コアCPI(除く生鮮食品)は前年同月比+2.6%と前月の同+2.5%から2か月連続で上昇率を高めた。

6月の消費者物価は、電気・ガス代補助金の削減の影響によって押し上げられている。7月も電気・ガス代補助金の削減の影響から消費者物価の前年比上昇率は+2.7%へとさらに上振れることが見込まれる。

他方、政府は8月から電気・ガス代補助金を3か月間復活させる予定であり、電気・ガスの使用分の料金が請求される9月から11月の間、全国消費者物価は前年比で+0.5%程度下振れる見通しだ。

こうした補助金制度の変更の影響などを踏まえると、コアCPIは7月がピークとなり、その後は次第に低下していくことが予想される。

サービス価格の上昇率がやや上振れ

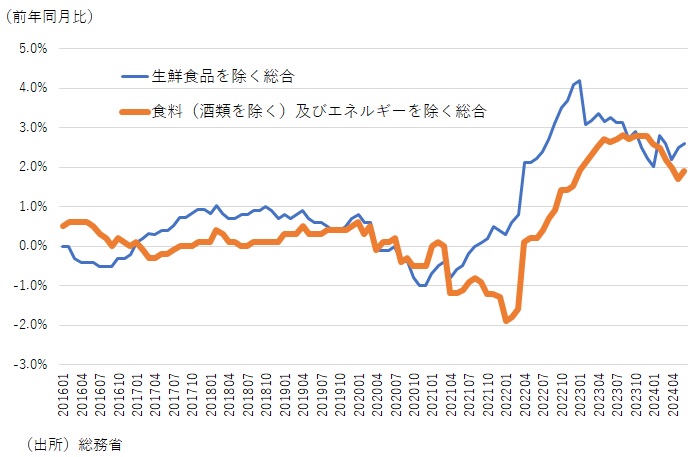

6月分の消費者物価は、電気・ガス代補助金の削減の影響を除いても、予想比でやや上振れた。エネルギー関連の政策変更の影響を受けない基調的なCPI(除く食料(酒類を除く)及びエネルギー)の前年同月比は+1.9%と、6月の+1.7%を上回った。まだ大きな動きとはなっていないが、昨年12月の同+2.8%をピークに低下傾向を辿ってきた同指数に、下げ止まりが見られた点は注目しておくべきだ(図表1)。

基調的なCPI の上振れは、主にサービス分野で生じている。保健医療サービス、通信、教養娯楽サービスなどが上昇率を高めている。

日本銀行は、海外商品市況の上昇や円安による輸入物価の上昇は一時的であるが(第1の力)、それが賃金を押し上げ、サービス価格に転嫁されることで、賃金上昇を伴う持続的な物価上昇(第2の力)に変わる、と説明している。そうした兆候が見られれば、2%の物価目標達成の確度が高まったとして、政策金利を引き上げるきっかけになる。

図表1 消費者物価(除く食料(酒類を除く)及びエネルギー)の推移

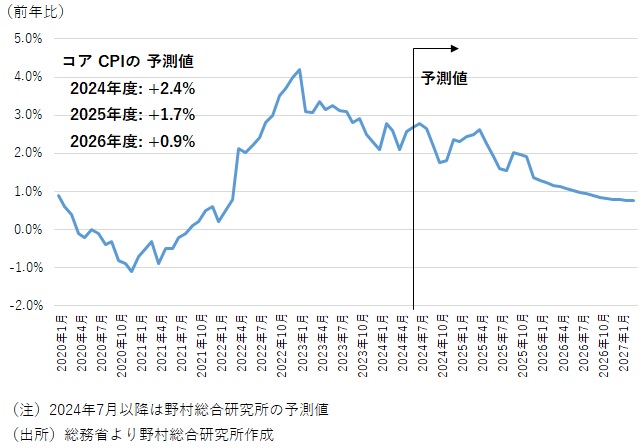

2%の物価目標達成はなお見えない

6月消費者物価では、春闘での高い賃金上昇の影響がサービス価格に転嫁された兆しが見られた可能性があるが、そうした動きが持続的あるいは本格的となり、2%の物価目標達成に至る可能性は依然として低いのではないか。個人消費は弱い動きが続いており、こうしたもとで企業が賃金上昇分を持続的、本格的に価格転嫁するのは難しいだろう。コアCPIの上昇率は、先行き前年比+1%を下回ると予想する(図表2)。

ただし、日本銀行が追加利上げを実施する際には、この消費者物価統計でのサービス価格の上振れが、賃金上昇を伴う持続的な物価上昇の実現に向けた動きの一環であり、2%の物価目標達成の確度がさらに高まったと説明するだろう。

図表2 コアCPIの見通し

円安阻止に重きを置いた当面の金融政策

現時点では、日本銀行は為替動向に重きを置いた金融政策を行っているとみられる。

足もとで円安の動きに一服感がみられるが(コラム「 連日の為替介入観測、米国利下げ観測で歴史的円安の終わりが見えてきたか 」、2024年7月16日)、この先再び円安傾向が強まれば、円安を食い止める効果も狙って、日本銀行は7月に、国債買い入れ減額と同時に追加利上げを実施するとの観測が金融市場で強まる可能性があるだろう。

他方、日本銀行は政策を小出しにすることで、円安のけん制効果を持続させようと狙っている可能性も考えられる。この場合には、7月には国債買い入れ減額のみを決定し、そのうえで9月以降の追加利上げを示唆することも考えられる。

現状では後者の可能性の方がより高いと見て、追加利上げは最短で9月と考えておきたい。物価高で個人消費が弱い中、政府が国民に不人気な利上げを望んでいないことも、日本銀行の追加利上げを当面制約することが考えられる。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。