「青い壁」3州が超激戦地に

米国の多くの州では、民主党、共和党の勢力図が固定化していることから、両党の勢力が拮抗する一部の州での勝敗が大統領選挙の行方を大きく左右するとされる。今回の選挙では、7つの州が「激戦7州」として注目されている。

その中でも、いわゆるラストベルト(錆びた工業地帯)に位置するミシガン州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州の3州が特に重要だ。この3州は伝統的には民主党支持者が多く、2012年の大統領選挙ではオバマ前大統領がいずれも大差の得票率で勝利した。しかし2016年の選挙では3州ともにトランプ前大統領が僅差の得票率で勝利し、さらに2020年の選挙ではバイデン大統領が僅差の得票率で勝利している。この3州は、民主党のイメージカラーにちなんで「青い壁」3州とも呼ばれる。

重要であるがゆえに、副大統領候補もこの周辺地域から相次ぎ誕生している。今回の選挙では、ミネソタ州知事のウォルズ氏は、同氏の親しみやすさが全国、とりわけ隣接するウィスコンシン州や近くのミシガン州で有権者を引きつけることを期待されて、民主党の副大統領候補となった。

共和党のトランプ大統領候補も、バンス氏の苦境から自らはい上がってきた生い立ちがオハイオ州の労働者階級を引きつけ、この地域を中心に国民の支持を集めることを狙って、同氏を副大統領候補に選んだのである。

その他にも、近年ではインディアナ州のマイク・ペンス氏やウィスコンシン州のポール・ライアン氏などがそうだ。

「青い壁」3州は米国の縮図

米国内で、最先端の技術やビジネスが生み出されるのは沿岸部だ。また、人口と経済の急成長は南部で起きている。この3州を含む中西部は、通常であればあまり注目を浴びない地域だが、選挙の年になると俄然注目を集めることになる。

「青い壁」3州で両党の勢力が拮抗するのは偶然ではない。この地域は、まさに米国の縮図となっているからだ。民主党系の世論調査専門家マイク・ボシアン氏によると、ミシガン州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州の3州は、教育水準と人口に占める黒人の割合のいずれでも、全米の州全体のほぼ中間に位置している。黒人人口の割合は、50州の中でミシガン州は16位、ペンシルベニア州は21位、ウィスコンシン州は29位となっている(国勢調査局)。

全米製造業協会(NAM)のデータによると、ウィスコンシン州は製造業に従事する労働者の割合が全州の中で2番目に高く、ミシガン州は4番目だ。そのため、この3州は、フィラデルフィア、ピッツバーグ、デトロイト、ミルウォーキーなど大都市が支配する工業州だと思われがちだが、実は農村部の人口も多い。国勢調査局によれば、ペンシルベニア州の農村人口は全米3位、ミシガン州は6位である。

このように、3州を含む中西部の人口構成は複雑だ。有色人種の有権者、都会の有権者、裕福な郊外の有権者、農村部の有権者が入り混じっており、まさに米国の縮図となっているのである。

共和党系の世論調査専門家ビル・マッキンターフ氏は、「これらの州で勝つには、全米のさまざまな有権者層が関心を寄せる問題や人口を構成する各層の違いをうまく乗り越えなければならない」とする。

「青い壁」3州でハリス氏がやや優勢に

この「青い壁」3州には、大統領選挙戦から離脱する前のバイデン大統領も、非常に重視していた。選挙ごとに勝敗が変わるスィングステートの中の南部州では共和党の優位は簡単に揺るがないとみて、バイデン大統領はこの3州にリソースを投入し、訪問回数も他の州を大きく上回っていた。この3州で選挙人の44人を獲得すれば、バイデン大統領は再選に必要な選挙人270人(選挙人全体の538人の過半数)の獲得に近づくことができる、という計算があったのである。

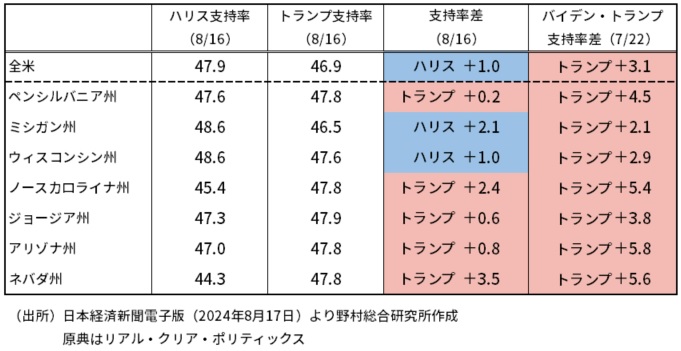

しかし、バイデン大統領はこの3州で思うように支持を伸ばすことができなかった。物価高騰やイスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃などが強い逆風となっていたからだ。バイデン大統領が選挙戦からの離脱を公表する直前には、リアル・クリア・ポリティックスによると、この3州でトランプ氏の支持率がバイデン氏の支持率を2.1%~4.5%上回っていた(図表)。

ところがハリス氏が大統領候補になると、民主党と共和党の支持率の差は一気に縮小し、現在ではハリス氏の方がやや優位となっている。ハリス氏が打ち出した独自の経済政策(コラム「ハリス氏が経済政策を発表:物価の安定と中間層支援をターゲットに」、2024年8月19日)、特に物価高対策が、この3州の住民に支持され、ハリス氏優勢の構図がさらに強まっていくかどうかを注視したい。

図表 激戦7州での支持率調査

(参考資料)

"Why the Midwest Remains the Power Broker of American Politics(米大統領選のカギ、中西部が握る理由)", Wall Street Journal, August 19, 2024

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。