インバウンド需要を日本経済活性化の原動力の一つに

訪日外国人を地方に誘導していくことは、宿泊先などの供給制約を緩和し、また混雑などのオーバーツーリズム問題を緩和することにつながり、それによって日本経済はインバウンド需要の恩恵をより享受できるようになる。またそれは、地方経済の活性化の起爆剤ともなるのではないか。

インバウンド需要を入り口にして、地方でビジネスが拡大すれば、日本人や企業が都市部から地方に移るきっかけになる。それは「大都市一極集中」、「東京一極集中」を是正することで、日本経済全体の生産性を高め、成長力を高めることになる。こうして、インバウンド需要を日本経済活性化の原動力の一つにすることも可能だろう。

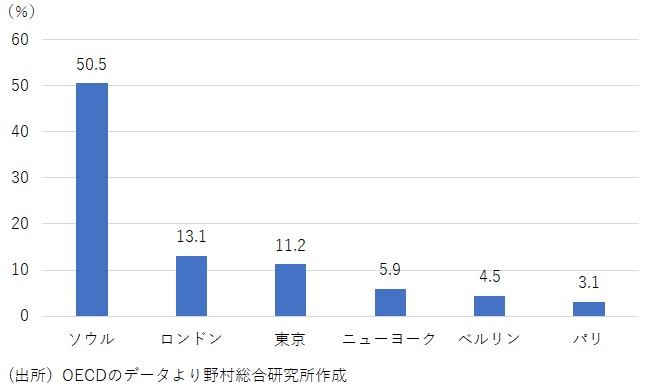

他国の大都市と比較して、ソウルが突出しているものの、東京への人口集中傾向も著しい(図表1)。

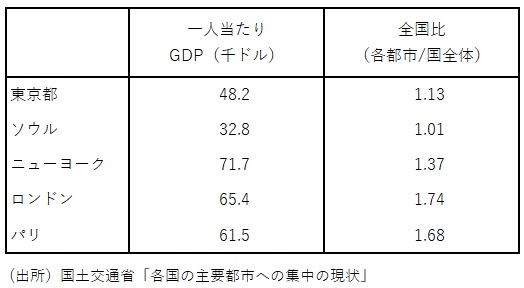

他方、各国の首都圏の一人当たりGDP、つまり一人当たり生産性が国全体の平均と比べてどの程度の水準になるかを計算すると、東京圏の水準は欧米主要国の首都圏と比べて低いことが分かる。2015年時点で東京圏の一人当たりGDPは、1.13倍と、ロンドンの1.74倍、パリの1.68倍などと比べてかなり低い(図表2)。

都市部に人口が集中する過程では、経済の効率化が進み生産性が高まる傾向がある。しかし人口集中が過度に進むと、それによるインフラ不足、住環境の低下などが生産性上昇率の妨げになると考えられる。東京圏は既にそうした臨界点を超えて人口が集中してしまったのではないか。

図表1 主要都市圏の人口が国全体の人口に占める割合(2022年)

図表2 各都市一人当たりGDPとその全国比(2015年)

東京都の生産性上昇率は低下傾向に

東京都に人口が集中していく過程では、東京都の生産性は他地域を上回って高まり、まさに東京が日本経済をけん引していたと言える。しかし、人口集中が過度になると、生産性上昇率はむしろ低下していき、東京は日本全体の生産性上昇率と成長率の足を引張るようになっていると考えられる。

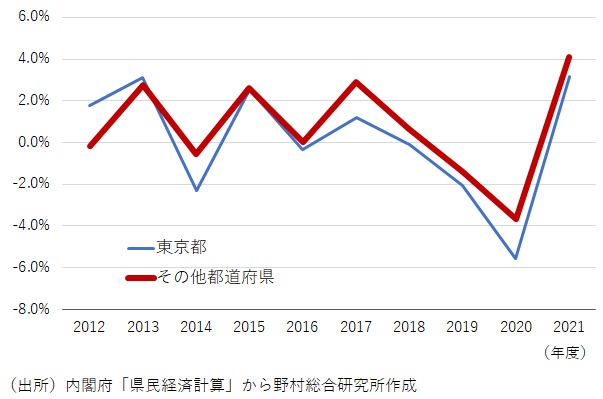

東京都とその他都道府県に分けて、国全体のGDPに相当する県内総生産と人口から、それぞれの一人当たり生産性を算出した。その生産性上昇率の推移を見ると、2014年以降は一貫して東京都の生産性上昇率はその他都道府県の生産性上昇率を下回るようになっているのである(図表3)。

2020年の新型コロナウイルス問題とその後のリモートワークの定着、ワーケーションの広がりなどを受けて、東京から人口流出が生じたが、それは一時的な現象に終わってしまった。過度な人口集中が是正されない中、東京都の生産性上昇率は他の都道府県を下回り、低下傾向にあると考えられる。2021年までの5年間の平均で、東京都の生産性上昇率は-0.7%と、他の都道府県の同+0.5%を大きく下回っている。

図表3 東京都とそれ以外の都道府県の一人当たり生産性上昇率

地方の社会インフラの有効活用を

過度の人口集中が東京都の生産性を押し下げている背景の一つに、社会資本(インフラ)の不足があるのではないか。社会資本には、道路、上下水道、航空、港湾、公園、学校、治山・治水、国有林などがあり、産業や生活に欠かせない公共的なインフラを提供している。

高度成長期には、地方部でも積極的な公共投資が行われ、社会資本の充実が図られた。しかしその後、地方部から都市部への人口移動が加速する中で、一人が使うことができる社会資本が地方部では膨らみ、社会資本の過剰傾向が強まっていった。反面、東京都など大都市部では社会資本の不足傾向が強まり、これが、生産性向上の妨げになっていったと考えられる。

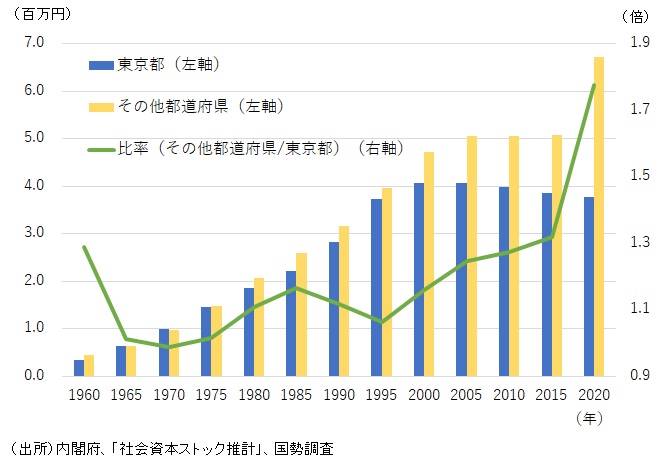

1960年以降の一人当たり社会資本ストックを東京都とその他都道府県で比較すると、1995年頃までは両者とも概ね同水準での増加傾向が見られた。しかしそれ以降は、東京都での一人当たり社会資本ストックは低下傾向を辿り、社会資本不足傾向が強まったとみられる(図表4)。

近年の2015年から2020年の間に両地域の格差は拡大し、2020年時点では、東京以外の都道府県の一人当たり社会資本ストックは、東京都の1.78倍にまで達した。

東京に集中した人口、あるいは企業を地方部に移し、一人当たりの社会資本ストックを平準化していけば、地方の過剰となっている社会資本ストックの有効利用が進み、日本経済全体の効率を高めることが可能となるのではないか。

政府が長らく掲げてきた「東京一極集中の是正」という政策は、今のところ目立った成果を出せていない。そこで、訪日外国人客をもっと地方部に誘導し、そこで観光関連のビジネスを拡大させることができれば、地方が、東京など大都市部から企業や人を吸収することができ、日本経済全体の生産性向上を後押しするだろう。

このように、インバウンド需要を日本経済再生の原動力の一つにすることを、次期政権は真剣に考える必要があるのではないか。

図表4 一人当たり社会資本ストックの東京都とその他都道府県の比較

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。