8月コアCPIの前年比上昇率は高まるも予想通り

総務省は9月20日、8月分全国CPIを発表した。コアCPI(除く生鮮食品)は前年同月比+2.8%と7月の同+2.7%を上回った。4か月連続の上昇となったが、ほぼ事前予想通りの結果だ。

7月と比べた場合のCPIの前年比上昇率の押し上げ寄与度をみると、電気代・ガス代が+0.13%程度となったが、これはガソリン価格下落の同-0.13%で打ち消された。生鮮食品を除く食料が同+0.06%、家庭用耐久財が同+0.03%だった。悪天候などの影響で、生鮮食品は前年同月比+7.8%と前月の同+4.2%から加速した。また、1年にわたって低下基調を続けてきた生鮮食品を除く食料の前年比上昇率は、+2.9%と前月の同+2.6%を上回った。

猛暑による不作で流通量が不足する中、コメの品薄による価格高騰が続いている。8月のうるち米(コシヒカリを除く)の価格は前年同月比+29.9%と大幅に上昇し、消費者物価全体の前年同月比を+0.10%押し上げた。

より基調的な物価動向を示す食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合は、前年同月比+1.7%と前月の同+1.6%を若干上回った。他方、日本銀行が注目するサービス価格は、前年同月比+1.4%と前月と同水準だった。サービス価格の中で上昇が特に目立ったのは、外国パック旅行費の前年同月比+59.4%であり、これは消費者物価全体を+0.16%押し上げた。

現状では、日本銀行が注目する賃金上昇分のサービス価格への転嫁は明確には確認されていない。仮に春闘での賃上げの影響がこの先一部表れているとしても、それだけで賃金・物価の好循環が生じ、2%の物価目標達成の確度が高まるとは言えないだろう。基調的な物価上昇率が鈍化する方向は変わらないのではないか。

注目される円安修正の物価への影響

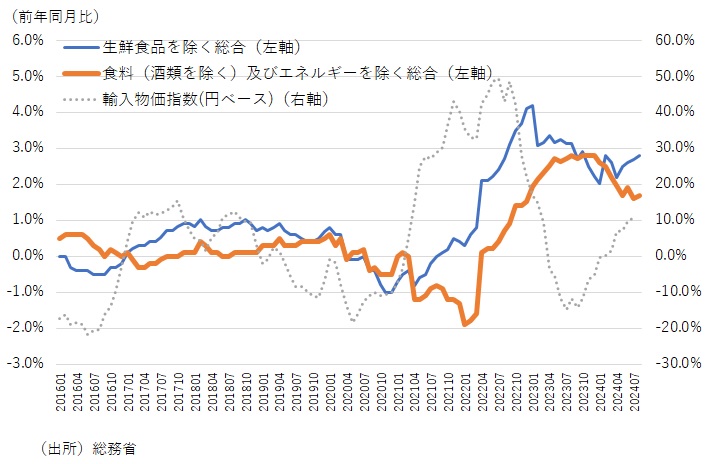

円安修正の結果、今後物価上昇率はやや下振れていくと見込まれる。コアCPI(消費者物価上昇率・除く生鮮食品)は、8月に前年同月比+2.8%と物価目標の2%を大きく超えているが、コアコアCPI(食料(除く酒類)・エネルギーを除く基調的な消費者物価)の上昇率は+1.7%と1%台まで低下している(図表1)。

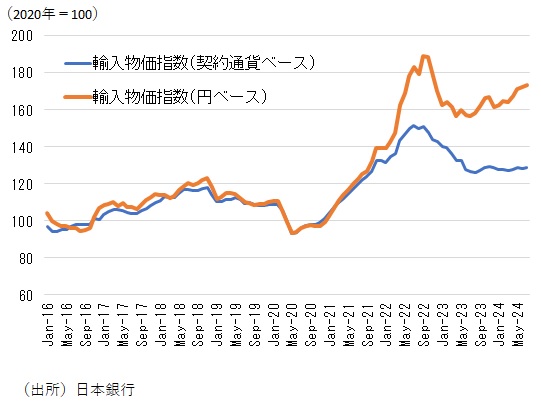

コアCPIや基調的な消費者物価上昇率の上振れは、輸入物価上昇による一時的な側面が強いが、輸入物価の上昇も海外での食料・エネルギー価格の上昇ではなく、足もとではほぼ円安の影響によるものだ(図表2)。足もとの円高が続けば、輸入物価は低下に転じ、コアCPIの上昇率やコアコアCPIの上昇率は下振れていくだろう。その結果、2%の物価目標達成も遠のいていくと予想される。

2%の物価目標の達成を前提としなくても、現在の政策金利は十分に低いことから、利上げ方向は変わらないだろうが、このような物価情勢の下では、日本銀行の追加利上げペースはいままでよりもやや鈍化するのではないか。

図表1 基調的な消費者物価上昇率の推移

図表2 輸入物価指数

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。