今月27日に衆院選挙が実施される。17日には、主要各紙が世論調査と取材の結果を踏まえて、選挙戦の序盤の情勢を示している。主要各紙の見出しは、産経新聞が「与党過半数激しい攻防」、日本経済新聞が「自民、過半数割れの可能性」、毎日新聞が「与党過半数の公算大 自民単独維持視野」、読売新聞が「与党過半数見通し」となっている。読売新聞と毎日新聞は、自民・公明の与党が過半数を確保する見通しを報じたのに対して、日本経済新聞は、自民党は単独で過半数を失う見通しを示している。

全体としては、自民党は単独過半数を失うが、公明党を加えた与党ではなんとか過半数を維持する、といった見通しが示されているように見える。その場合には、現在の政権の枠組みは維持されることになる。

しかし選挙はまだ序盤であり、投票未定の有権者がなお多いことを踏まえると、選挙の見通しは引き続き不確実だ。そうした政局と選挙後の経済政策の不確実性が、金融市場のボラティリティを高めている面もある。

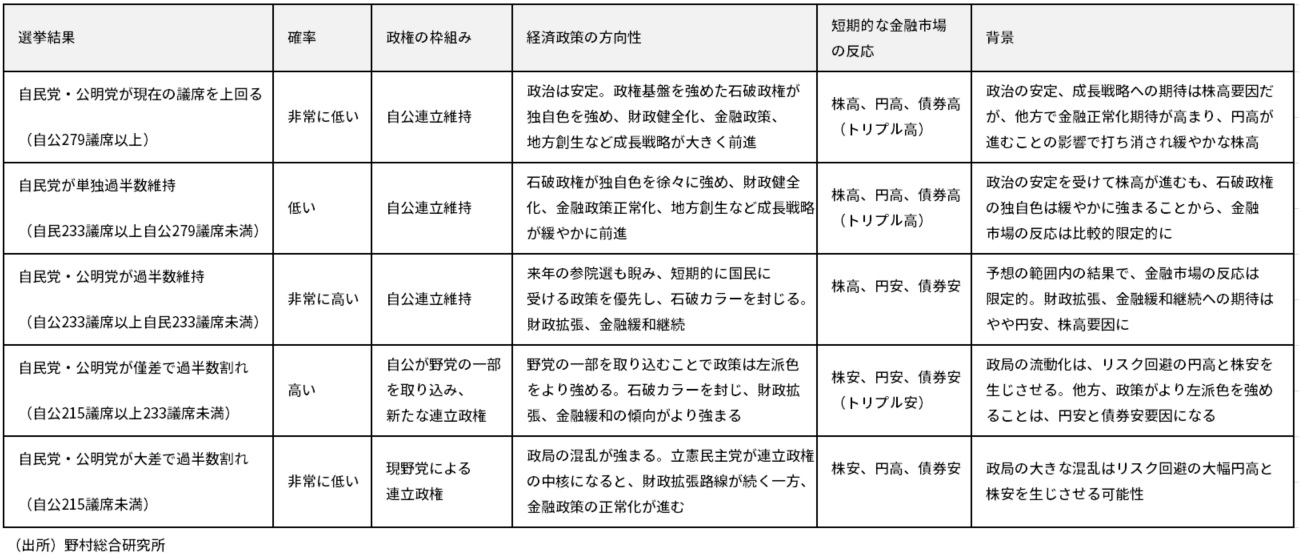

以下では、5つの選挙結果について、それぞれ金融市場がどのような反応を示すかを展望してみたい。

1)メイン・シナリオ:自民党・公明党が過半数維持(自民は単独過半数割れ)

⇒株高、円安、債券安

メイン・シナリオは、自民・公明両党で過半数の233議席を維持するが、自民単独での過半数は獲得できない、というものだ。自民・公明両党での過半数の議席維持は、石破首相が示した勝敗ラインだ。

この場合、現在の政権の枠組みは維持されるが、来年の参院選に向けた政権の危機感はなお強く残る。そこで石破政権は、経済政策では、金融政策正常化や財政健全化といった本来の「石破カラー」を引き続き封じる。他方、補助金、給付金の拡大などやや人気取り的な政策を優先することで、積極財政的な政策がとられる。

金融政策の正常化は緩やかにしか進まないとの観測から円安圧力が生じ、それが株高要因となるだろう。他方、積極財政策への懸念が債券安要因となる。

2)サブ・シナリオ:自民党が単独過半数維持

⇒株高、円高、債券高(トリプル高)

自民党にとっては想定以上の議席を獲得し、石破首相の党内での政治基盤も一定程度高まる。それを受けて、石破政権が独自色を徐々に強め、財政健全化、金融政策正常化、地方創生など成長戦略が緩やかに前進する。

金融政策正常化が進むとの期待が緩やかな円高を生み、それは株価には一定程度逆風となる。他方で、成長戦略進展への期待や財政健全化期待による債券高(長期金利)が株価の追い風となるため、全体としては緩やかな株高になりやすい。

3)リスク・シナリオ:自民党・公明党が僅差で過半数割れ

⇒株安、円安、債券安(トリプル安)

自民党・公明党が僅差で過半数割れとなる場合には、追加公認あるいは国民民主党など一部の野党を連立与党に取り込むことが予想される。その場合、経済政策はより左派色を強める。また、「石破カラー」はより強く封じ込められ、金融政策正常化や財政健全化はさらに後退する。

金融政策正常化の遅れは円安要因となり、それは株高の追い風になる。しかし、政治の混乱や先行きの政策の不確実性による株式市場への逆風がそれに勝るだろう。さらなる財政赤字拡大への懸念が債券安(長期金利上昇)を生み、それも株式市場の逆風となる。全体としては株安になりやすい。

4)テールリスク・シナリオ(1):自民党・公明党が大差で過半数割れ

⇒株安、円高、債券安

政局の混迷が一気に強まる。新たな連立政権樹立に向けた議論は難航するが、最終的に立憲民主党を中核とする現在の野党連合が政権を担うようになる可能性がある。その場合、立憲民主党が支持する金融政策の正常化がより進むとの観測が浮上し、円高傾向が強まる。政治の混迷、円高の影響、財政拡張策への懸念から生じる債券安の3点が、大幅な株安につながる可能性がある。

5)テールリスク・シナリオ(2):自民党・公明党が現在の279議席を上回る

⇒株高、円高、債券高(トリプル高)

政治の安定が強まる。政権基盤を固めた石破政権が、独自色を強め、財政健全化、金融政策正常化、成長戦略が大きく進むとの観測が強まる。金融政策正常化期待の高まりは円高要因となり、それは株価に逆風となる。しかし、政治の安定や成長戦略進展への期待、財政健全化による債券高(長期金利上昇)が株高要因となる。全体としては株高が見込まれる。

図表 衆院選挙結果と金融市場の反応 (クリックで拡大します)

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。