給付金や減税では個人消費の持続的回復は望めない

10月27日に投開票を迎える衆院選挙では、与野党ともに物価高対策、個人消費刺激策を掲げている。与党は低所得向け給付金などの支援策を検討する。他方、立憲民主党は「給付付き税額控除」、他の野党は消費税率の引き下げや廃止を訴えている。いずれもその財源についての説明は不明確だ。新規国債発行で賄われる場合には、その分、国民の負担が増えることになることから、財源を明示しないのは責任ある姿勢とは言えないだろう。

個人消費は、中長期の物価見通しと所得見通しとで決まる部分が多い。一時的な給付や減税は、一時的に所得を増加させるに過ぎず、中長期の所得見通しには大きく影響せず、その消費刺激効果は一時的で終わる。

また、中長期的な物価見通しを改善させるためには、日本銀行の金融政策の正常化を通じて、物価高を助長する円安が中長期的に修正されていく、との期待を醸成することが重要ではないか。

さらに、中長期的な実質所得の増加率見通しを改善させるには、労働生産性上昇率を高めることが重要だ。それに資するのは減税や給付ではなく、成長戦略、構造改革だろう。

減税や給付は一時的な消費喚起効果を生むに過ぎない一方、財政環境を悪化させ、国民の負担を増加させることで、中長期的な成長力を削いでしまう恐れもある。こうした点から、減税や給付は経済効率が悪く、将来にわたる国民生活の安定、改善を確保するための施策としては有効でない。

給付金、減税を国民が評価するかは不確実

選挙の際には、こうした目先の利益を追う、ポピュリスト的な政策が打ち出される傾向がある。しかし、それが国民に評価され、そうした政策を掲げる政党が支持されるとは限らないだろう。

1年前に岸田政権が打ち出した経済対策では、ガソリン及び電気・ガス補助金の延長、定額減税、給付金が実施されたが、国民には概して不評だったように思う。国民の負担増加につながる形で、おカネをばらまくような経済対策については、国民を馬鹿にしている、などの声も一部に聞かれた。

今回の衆院選でも、各党が競って示す経済対策、個人消費喚起策については、むしろ有権者の反発を買ってしまう可能性があるのではないか。国民が望んでいるのは、目先ではなく、将来にわたって実質所得の増加率を高めるような成長戦略なのではないか。

石破首相は昨年の予算規模13兆円を上回る経済対策を実施する考え

石破首相は、「国費13兆円、事業総額37兆円が昨年の補正予算だった。それを上回る大きな補正予算を国民に問い、国会の審議をたまわり成立させたい」と語っている。まさに、規模先にありきの主張に聞こえる。また公明党の石井代表は、「昨年は低所得世帯に1世帯10万円を給付している。それが一つの目安になるのではないか」と述べている。自民党の森山幹事長はこの公明党案について、「方向性は我々と違うものではない」と述べた。

こうした点を踏まえると、衆院選挙で現在の自公連立の政権の枠組みが変わらない場合には、低所得者給付を含む、一般会計で13兆円以上の大規模経済対策が実施される可能性が高い。

問われる巨額経済対策の大義と需給ギャップ

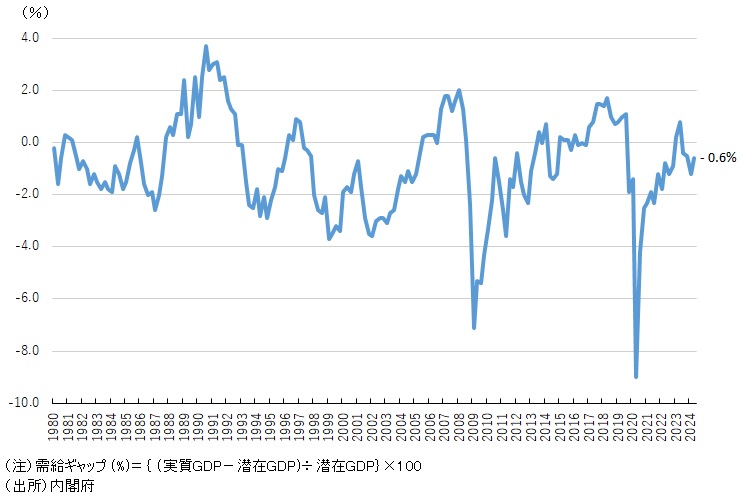

しかし、経済がいわゆる平時の状態にある現状で、国民負担となるこうした大規模な経済対策を実施する大義は果たしてあるのだろうか。補正予算編成を伴う大規模経済対策の実施が恒例行事化しているが、大規模な経済対策を正当化するために、従来は需給ギャップに言及されることが多かった。需給ギャップの赤字を穴埋めする目的で、経済対策で需要をつくる必要がある、との主張だ。

ところが、岸田政権が政権浮揚や政権維持も狙って昨年11月に経済対策を打ち出した際には、当時参照されていた最新(2023年4-6月期)の需給ギャップはプラスだった。そうした状況で大規模な経済対策を実施する大義はない、との批判も浴び、岸田首相は「(コロナ問題以降の)税収増加分を国民に還す」という理屈を生み出した。大幅な財政赤字を抱える中で、税収増加分を国民に返還するという主張は非常に奇異だ。

一方で今回は、最新2024年4-6月期の需給ギャップは-0.6%だ。政府は巨額経済対策の必要性を説明するために、再びマイナスの需給ギャップを持ち出す可能性があるだろう。

しかし、需給ギャップ-0.6%はGDPの規模でみれば3.6兆円程度だ。これで予算規模13兆円を超える巨額の経済対策を正当化するのは難しい。

政府は、物価高対策以外にも中期的な成長に資するような成長戦略的な政策も補正予算に盛り込んだ結果、巨額の規模になる、と説明するだろうが、そうした政策は本来、本予算に盛り込むべきものだ。本予算の編成時に予見できなかった政策を賄う補正予算編成の原則が形骸化してしまっている。

図表 需給ギャップの試算値

財政健全化目標についても衆院選で議論すべき

経済対策、補正予算編成が、この先の財政見通しに与える影響についても、与野党は、選挙戦を通じてしっかりと説明するのが、国民に対して責任ある姿勢だろう。

内閣府が今年7月に示した中長期の経済財政試算で、2025年度のプライマリーバランス(PB)はGDP比+0.1%のプラスになるとの見通しが示された。2025年度のPB黒字化は達成可能であるとの見通しだ。

この試算値自体の信頼性には疑問があるが、この試算は2024年度の補正予算編成を前提にしていない。GDPの2%超の規模となる予算規模13兆円超の補正予算が編成されれば、その予算執行のタイミングに影響を受けるものの、2025年度のPB黒字化という政府目標は達成できなくなる可能性がほぼ決定的になる。

巨額の経済対策、補正予算を打ち出すのであれば、それが中長期の財政収支に与える影響についてもしっかりと見通しを示し、2025年度のPB黒字化という政府目標をどのように修正するのかについても国民に丁寧に説明することが求められるのではないか。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。