最新調査では、激戦7州すべてでトランプ氏が有利に

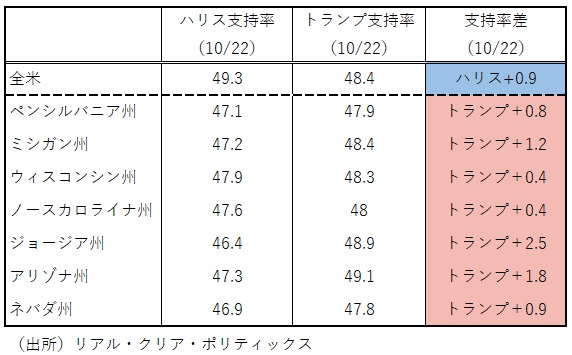

11月5日の米大統領選挙が近づく中、民主党大統領候補のハリス氏に失速感が広がっている。10月22日時点の最新調査結果(リアル・クリア・ポリティックス集計)によると、全米の平均支持率ではハリス氏は共和党候補のトランプ氏を0.9%ポイントと僅差で上回っているが、勝敗を大きく左右する激戦7州では、すべての州でハリス氏の支持率はトランプ氏を下回っている(図表)。最近までは激戦7州では両氏の支持率は比較的拮抗していたが、足もとではハリス氏の支持率が急速に低下しているのである。

英誌エコノミストは10月21日に、トランプ氏が計538人の選挙人のうち276人を獲得して選挙に勝つ見通し、と発表した。これは、米コロンビア大学と共同で開発した選挙モデルによるシミュレーションの結果だ。

トランプ氏勝利の予想は、米政治専門誌ザ・ヒルと選挙専門サイトDDHQからも20日相次いで出されている。ザ・ヒルによると、トランプ氏が勝つ可能性は52%で、42%のハリス氏を上回っている。

図表 米大統領選挙・激戦7州での支持率比較

黒人男性の支持率を高めることがハリス陣営の課題

こうした中、ハリス陣営は、激戦州を中心に選挙終盤戦の活動を活発化している。ハリス氏の弱点の一つは、黒人男性からの支持率の低さだ。本来、非白人層は民主党の重要な支持基盤であったが、バイデン政権下ではその支持はトランプ氏に流れた。背景には、物価高騰と雇用情勢の低迷という経済環境があると考えられる(コラム「米大統領選挙でマイノリティからの支持獲得に課題を残すハリス陣営」、2024年9月6日)。

米ピュー・リサーチ・センターの調査によると、2020年の前回大統領選ではバイデン氏が黒人票の92%を獲得し、2016年の民主党候補ヒラリー・クリントン氏の91%を上回った。また2008年の大統領選では、オバマ氏が黒人票の95%を獲得した。しかし今年9月の調査では、ハリス氏を支持する黒人は84%にとどまっている。

ハリス氏への支持率が特に低いのは、黒人男性だ。全米黒人地位向上協会(NAACP)が先月実施した世論調査によると、50歳未満の黒人男性の4分の1余りが、トランプ氏に好意的な見方をしている。

オバマ氏が激戦州で活動

ハリス陣営は、激戦州で黒人男性の支持を高めるべく、活動を強化している。そこで期待されているのが、2008年の大統領選で黒人票の95%を獲得したオバマ氏だ。オバマ氏は22日に、この日から事前投票が始まる激戦州ウィスコンシン州に入り、ハリス氏に投票するよう黒人有権者に訴えた。ウィスコンシン州では今年4-6月の黒人の失業率が5.6%と、同州全体のほぼ2倍に達している。こうした経済環境の厳しさが、黒人男性の民主党離れを促している。

また、ウィスコンシン州では黒人有権者の投票率が急低下している状況を食い止めることも民主党にとっての課題だ。マーケット大学法科大学院の調査によると、2020年の大統領選で、黒人が多数派を占めるウィスコンシン州・ミルウォーキーの選挙区では投票率が58%にとどまり、オバマ氏が再選を果たした2012年の77%から大きく低下した。

オバマ氏は、ウィスコンシン州に続き、今後、激戦州のミシガン州、ジョージア州でも選挙集会を行う予定だ。

最終結果が明確に見通せないまま選挙当日を迎えるか

11月5日の選挙が近づく中、選挙結果を大きく変えるようなオクトーバー・サプライズも起きていない(コラム「米大統領選前にオクトーバー・サプライズはあるか?:イスラエルのレバノン地上作戦など地政学リスクにも注意」、2024年10月2日)。このまま、ハリス氏がやや不利な状況ながらも最終結果が明確に見通せないまま、選挙当日を迎えることになるのではないか。これは、選挙結果を受けて金融市場が比較的大きく動きやすい環境と言えるだろう。

(参考資料)

"Obama Heads to Wisconsin in Trump-Harris Battle for Black Voters(黒人男性の「ハリス離れ」食い止めへ、オバマ氏が激戦州訪問で支援)", Bloomberg, October 23, 2024

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。