エネルギー補助金制度の延長と半導体・AI分野への公的支援策が含まれる

政府は11月中に総合経済対策をまとめる。経済政策を巡って与党と国民民主党との協議が続けられているが、議論はなお煮詰まっていないとみられる。両者間での合意が遅れる場合には、国民民主党が求める「103万円の壁」対策などの政策は、総合経済対策と切り離す形での対応となるのではないか。

石破首相は、衆院選挙前には、昨年の経済対策の国費で13兆円を上回る規模の経済対策にする考えを示していた。産経新聞は、現在、補正予算で一般会計に計上される国費部分が13.5兆円規模とすることが議論されていると報じている。

現時点での経済対策案では、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円を目安に給付すること、このうち子育て世帯には子ども1人あたり2万円を加算することが盛り込まれている。

また、10月末で終了した電気・ガス代の補助制度は、冬季に使用量が増えることを踏まえて来年1月に再開して3月まで継続する。

年内を期限としていたガソリン補助金は、2025年3月まで延長する方向だ。国民民主党が補助金に反対してガソリン税のトリガー条項凍結解除という減税での対応を求めていることを踏まえて、補助金を2024年12月から段階的に縮小していくことも検討されている。

また、経済対策には半導体・AI分野への公的支援策も含まれる(コラム「ラピダス支援を念頭に政府は10兆円の半導体・AI支援を決定:安易な支援がむしろ事業失敗のリスクを高め、国民負担増とならないよう慎重な対応が求められる」、2024年11月12日)。政府は2030年度までに10兆円以上の支援を行うとしているが、このうち次世代半導体の研究開発補助金などに6兆円程度、政府による出資や債務保証などの金融支援に4兆円以上が充てられるとされる。

その財源は、政府が保有するNTT株や日本たばこ産業(JT)株の配当などを収入とする財政投融資特別会計(特会)から2.2兆円程度が確保される。また、基金からの国庫返納金や、政府が売却を進める商工組合中央金庫株の売却収入などで1.6兆円程度が賄われる。そして、脱炭素社会の実現に向けた国債「GX(グリーントランスフォーメーション)経済移行債」などでも2.2兆円程度を賄うことが見込まれている。

住民税非課税世帯への給付金総額は3,500億円程度と推定

昨年の2023年の経済対策では、住民税非課税世帯に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付され、その総額は1兆500億円と見積もられた。

令和4年国民生活基礎調査によると、住民税非課税世帯は全体の24.2%の構成比だった。世帯総数は同年に5,431.0万であったことから、住民税非課税世帯数は1,314.3万程度と推定される。この世帯に7万円ずつ給付金を支給すると、総額は9,200億円となる計算だ。残りの1,300億円が住民税非課税世帯の子供への給付額と推定されるが、これを5万円で割ると住民税非課税世帯の子供の数は260.0万人となる。

上記の試算結果を用いると、今回の経済対策で、1,314.3万の住民税非課税世帯数に3万円の給付を行うと、その総額は3,942.9億円となる。さらに同世帯の260.0万人の子どもに2万円ずつ給付すると、その額は520.0億円となる。両者を合計すると3,462.9億円となる。

また、こうした一時的な給付が消費に回される割合は低く、過去の定額給付金と同様に25%程度が消費に回るとの前提で計算すると、給付がGDPを押し上げる効果は1年間で0.015%と推定される。

エネルギー補助金の増額は1兆2,000億円程度と推定

ガソリン価格抑制の補助金制度は2022年1月に始まり、現在も続けられている。電気・ガス料金の支援は2023年1月に始められ、2024年5月末に一度打ち切られたが、8月から10月の3か月間復活した。政府は年内を期限としていたガソリン補助金を2025年3月まで延長する一方、電気・ガス料金の支援を来年1月から3月の3か月間再開する。

予備費からの支出も含め、ガソリン補助金の予算累計は7兆1,395億円、電気・ガス料金支援の予算累計は3兆9,614億円、合計で11兆1,009億円に達した計算だ。それぞれ1か月当たりの平均支出額を計算すると、ガソリン補助金は1,983億円、電気・ガス料金支援は1,981億円となる。

それぞれ3か月分の支出が今回の経済対策に織り込まれるとすると、それぞれ予算規模は5, 949億円、5,943億円となる。合計は1兆1,892億円だ。

一時的な給付金と同様に、一時的な補助金による価格低下分は25%程度が個人消費に回るとの前提で計算すると、エネルギー補助金がGDPを押し上げる効果は1年間で0.05%と推定される。

半導体・AIの公的支援策は9,000億円程度と想定

政府は2030年度までに半導体・AI分野へ10兆円以上の公的支援策を実施するとしている。2024年度から2030年度までの7年間で10兆円の支出を行うとすると、1年あたりで1.4兆円となる。それは、2025年度予算から毎年計上されると考えられるが、2024年度補正予算、つまり今回の経済対策にも1年分計上されると仮定しよう。

その内訳について、次世代半導体の研究開発補助金などに6兆円程度、政府による出資や債務保証などの金融支援に4兆円以上が充てられる、とされる。後者は主にラピダスの支援と考えられるが、ラピダスの先端半導体の量産化に5兆円の銀行融資が必要であり、その多くの部分に政府が融資保証を付けることが予想される。それは、一般会計には入ってこない。また、直接景気浮揚効果を生むものではない。

経済対策を賄う今回の補正予算に計上される半導体・AI分野への公的支援策は、年平均の1,4兆円程度のうち半分の7,000億円と想定しよう。そのうち、投資的な支出が3,000億円程度、補助金などが4,000億円程度と考える。投資的な支出の場合、8割程度はGDPの押し上げに直接貢献し、さらにその乗数効果も生じると考える。他方、補助金の場合には、企業の設備投資押し上げ効果は4分の1程度にとどまると考える。

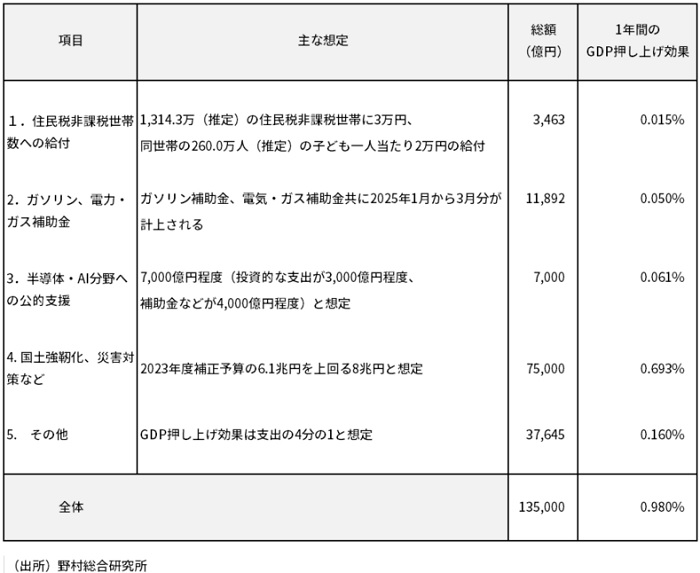

経済対策の経済効果の現時点での荒い想定

以上3つの項目の合計は、2兆2,400億円程度となる。また、その経済効果はGDPを1年間で0.13%程度押し上げられると概算される。

それ以外に経済対策に盛り込まれる可能性が高いのが、例年盛り込まれる国土強靭化計画だ。それは投資的な支出の割合が大きいため、景気浮揚効果も高めとなる。また、能登半島の豪雨災害への対策も盛り込まれるだろう。国土強靭化計画と災害関連の支出は、昨年の経済対策では6.1兆円盛り込まれたが、今回はそれを上回る7.5兆円と想定した。

それ以外の支出を含め、経済対策のうち補正予算で賄われる真水部分は、報道されているように13.5兆円と想定した。その場合、GDPの押し上げ効果は現時点での概算で1%弱である。

図表 経済対策(国費、真水部分)の現時点での想定

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。