基調的な物価上昇率は低下傾向:日本銀行の利上げをやや慎重にさせる要因に

総務省が28日に発表した2月の東京都区部消費者物価(CPI)は、生鮮食品を除くコア指数で前年同月比+2.2%と1月の同+2.5%から低下した。上昇率は4か月ぶりの低下となった。その主因となったのは、1月に再開された電力・ガスの補助金制度だ。これがCPIの前年同月比を0.31%ポイント押し下げた。これを除くと、コアCPIの前年同月比上昇率は+2.3%程度と1月とほぼ同水準と考えられる。また、変動の激しい生鮮食品・エネルギーを除いたコアコアCPIは、前年同月比+1.9%と前月と同水準だ。

より基調的な物価動向を示すと考える食料(酒類を除く)エネルギーを除くCPIは、前年同月比+0.9%と前月の同+1.0%から低下した。さらに、賃金の上昇を伴う持続的な2%の物価目標達成の実現の鍵を握ると日本銀行が考えるサービス価格も、前年同月比+0.6%と前月と同水準を維持し、上振れる兆候は依然見られない。

このように基調的なCPIの上昇率は、過去数年の円安による輸入物価の大幅上昇の影響が緩やかに剥落するなかで、着実に低下傾向にある。全国2月のCPIでも食料(酒類を除く)エネルギーを除くCPIは、前年同月比+1.4%と1%台前半まで低下することが見込まれ、2%の物価目標達成から一段と遠ざかる方向だ。

日本銀行は政策金利の更なる上昇を目指しているが、こうした基調的な物価上昇率の下振れ傾向やサービス価格の安定維持は、日本銀行の利上げ姿勢をやや慎重にさせるものとなろう。トランプ関税への警戒から進む足もとでの日本の株価の調整とともに、日本銀行の利上げを急がせない要因になると考えられる。

より基調的な物価動向を示すと考える食料(酒類を除く)エネルギーを除くCPIは、前年同月比+0.9%と前月の同+1.0%から低下した。さらに、賃金の上昇を伴う持続的な2%の物価目標達成の実現の鍵を握ると日本銀行が考えるサービス価格も、前年同月比+0.6%と前月と同水準を維持し、上振れる兆候は依然見られない。

このように基調的なCPIの上昇率は、過去数年の円安による輸入物価の大幅上昇の影響が緩やかに剥落するなかで、着実に低下傾向にある。全国2月のCPIでも食料(酒類を除く)エネルギーを除くCPIは、前年同月比+1.4%と1%台前半まで低下することが見込まれ、2%の物価目標達成から一段と遠ざかる方向だ。

日本銀行は政策金利の更なる上昇を目指しているが、こうした基調的な物価上昇率の下振れ傾向やサービス価格の安定維持は、日本銀行の利上げ姿勢をやや慎重にさせるものとなろう。トランプ関税への警戒から進む足もとでの日本の株価の調整とともに、日本銀行の利上げを急がせない要因になると考えられる。

生活必需品の価格高騰が国民生活を圧迫

ただし、基調的な物価上昇率は低下傾向にあるとしても、消費者が直面する物価上昇率は引き続き高水準を維持しており、低所得者層を中心に生活を圧迫している。足もとで特に際立つのはコメの価格高騰だ。

2月のコメ類の価格は前年同月比+77.5%と過去最高水準を更新した。3月以降は政府備蓄米の放出の影響でコメの価格は低下する可能性はあるが、大幅な低下は見込めない。菓子類の価格高騰も続いており、チョコレートは前年同月比+32.6%上昇した。海外でのカカオ豆価格上昇の影響から、この先チョコレートのさらなる値上げも予定されている。

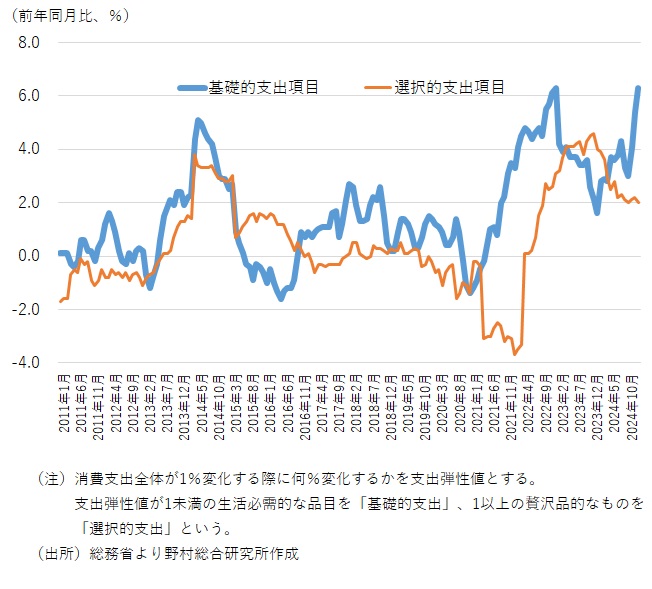

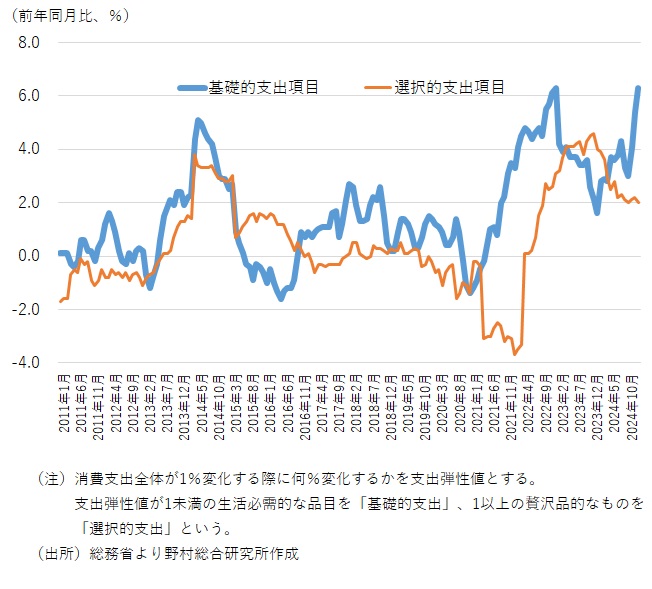

円安の影響を大きく受けるエネルギー価格や食料品価格の上昇は、とりわけ低所得者層の家計を直撃する。それらは生活必需品の性格が強く、価格が高騰しても消費を抑制することが難しいためだ。消費支出全体が1%変化する際に何%変化するかを支出弾性値とした場合、支出弾性値が1未満の生活必需的な品目を「基礎的支出」、1以上の贅沢品的なものを「選択的支出」という。基礎的支出は1月(全国)で前年同月比+6.3%、選択的支出は+2.0%と大きく乖離しており、さらに両者の差は拡大している(図表)。

生活必需的な基礎的支出品目の価格高騰こそが、低所得層を中心に生活を強く圧迫している。この点から、必要に応じてさらなる政府米備蓄の放出や流通業者の投機的なコメ購入の抑制などを通じたコメの価格の安定化と円安抑制を通じた輸入物価の安定が、政策対応の観点から望まれる。後者については、日本銀行が緩やかながらも金融政策正常化を進めていくことが、それに寄与するだろう。

2月のコメ類の価格は前年同月比+77.5%と過去最高水準を更新した。3月以降は政府備蓄米の放出の影響でコメの価格は低下する可能性はあるが、大幅な低下は見込めない。菓子類の価格高騰も続いており、チョコレートは前年同月比+32.6%上昇した。海外でのカカオ豆価格上昇の影響から、この先チョコレートのさらなる値上げも予定されている。

円安の影響を大きく受けるエネルギー価格や食料品価格の上昇は、とりわけ低所得者層の家計を直撃する。それらは生活必需品の性格が強く、価格が高騰しても消費を抑制することが難しいためだ。消費支出全体が1%変化する際に何%変化するかを支出弾性値とした場合、支出弾性値が1未満の生活必需的な品目を「基礎的支出」、1以上の贅沢品的なものを「選択的支出」という。基礎的支出は1月(全国)で前年同月比+6.3%、選択的支出は+2.0%と大きく乖離しており、さらに両者の差は拡大している(図表)。

生活必需的な基礎的支出品目の価格高騰こそが、低所得層を中心に生活を強く圧迫している。この点から、必要に応じてさらなる政府米備蓄の放出や流通業者の投機的なコメ購入の抑制などを通じたコメの価格の安定化と円安抑制を通じた輸入物価の安定が、政策対応の観点から望まれる。後者については、日本銀行が緩やかながらも金融政策正常化を進めていくことが、それに寄与するだろう。

図表 生活必需品と贅沢品の価格上昇率に乖離

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。