日本も自動車関税の対象との発言

トランプ米政権は、4月2日に相互関税と25%の自動車関税を発動するとしている。日本は、自動車等の対米輸出品を関税の対象から外すようトランプ政権に働きかけているが、見通しは厳しい。

3月14日にラトニック商務長官はTV番組で、司会者から日韓やドイツからの輸入車も関税対象になるかと問われ、「それが公平だ。すべての国に関税をかけるべきだ」と答えた。日本政府や産業界が特に警戒する対米自動車輸出への関税が4月2日に発表される可能性は高まっている。

トランプ大統領は、個々の問題への対応を相手国に迫る手段として関税に使う。合成麻薬フェンタニルの米国への流入を許しているとして中国に20%の一律関税、不法移民の米国への流入を許しているとしてメキシコとカナダに25%の一律関税をそれぞれ課した。また、BRICS諸国のドル離れやグリーンランドの米国購入を巡っても、関税を脅しに使っている。

3月14日にラトニック商務長官はTV番組で、司会者から日韓やドイツからの輸入車も関税対象になるかと問われ、「それが公平だ。すべての国に関税をかけるべきだ」と答えた。日本政府や産業界が特に警戒する対米自動車輸出への関税が4月2日に発表される可能性は高まっている。

トランプ大統領は、個々の問題への対応を相手国に迫る手段として関税に使う。合成麻薬フェンタニルの米国への流入を許しているとして中国に20%の一律関税、不法移民の米国への流入を許しているとしてメキシコとカナダに25%の一律関税をそれぞれ課した。また、BRICS諸国のドル離れやグリーンランドの米国購入を巡っても、関税を脅しに使っている。

関税による貿易赤字削減を目指す

他方、こうした個々の問題への対応を迫る手段と並行して、トランプ大統領は米国の貿易赤字を削減する手段として、関税を使っている面がある。

日本は、トランプ政権との間で現在は特別な案件を抱えていない。将来的には、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)の増額や防衛費増額を日本政府に促すため、トランプ政権は関税のカードを使う可能性があるが、現時点ではその可能性は低い。日本への関税は、米国の貿易赤字を削減する目的で行われる側面が強い。

2024年の米国貿易赤字額で国別に日本は7位、米国輸入額で5位といずれも上位国である。この点から、貿易赤字削減の目的でトランプ政権が関税を課す場合、日本がその対象から外れる可能性は高くないと言えるだろう。

日本は、トランプ政権との間で現在は特別な案件を抱えていない。将来的には、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)の増額や防衛費増額を日本政府に促すため、トランプ政権は関税のカードを使う可能性があるが、現時点ではその可能性は低い。日本への関税は、米国の貿易赤字を削減する目的で行われる側面が強い。

2024年の米国貿易赤字額で国別に日本は7位、米国輸入額で5位といずれも上位国である。この点から、貿易赤字削減の目的でトランプ政権が関税を課す場合、日本がその対象から外れる可能性は高くないと言えるだろう。

対米貿易黒字解消で日本のGDPは1.4%も減少

2024年の日本の対米貿易黒字は8兆6,417億円だった。仮に、関税、その他の手段によって、短期間でこの貿易黒字を解消させるとすると、日本の名目GDP及び実質GDPは1年間で1.4%も減少してしまう計算となる。波及効果も含めれば、その影響はさらに大きく、日本経済に甚大な悪影響を与えることになる。

実際には短期間で日本の対米貿易黒字を解消させることは現実的ではないが、トランプ政権は段階的に関税率引き上げやその他の手段を用いて、日本の対米貿易黒字、米国にとっては対日貿易赤字の解消を目指す可能性があるだろう。

その実現のためにはどのような手段、あるいはどのような手段の組み合わせがあり得るのかについて、日本は予め想定し、一定程度備えておくことが重要だ。

実際には短期間で日本の対米貿易黒字を解消させることは現実的ではないが、トランプ政権は段階的に関税率引き上げやその他の手段を用いて、日本の対米貿易黒字、米国にとっては対日貿易赤字の解消を目指す可能性があるだろう。

その実現のためにはどのような手段、あるいはどのような手段の組み合わせがあり得るのかについて、日本は予め想定し、一定程度備えておくことが重要だ。

米国産LNG、穀物・肉類、自動車の増加

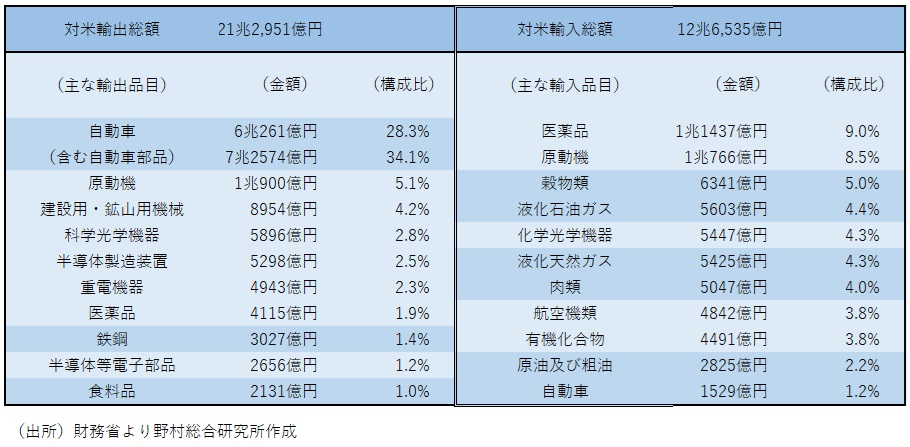

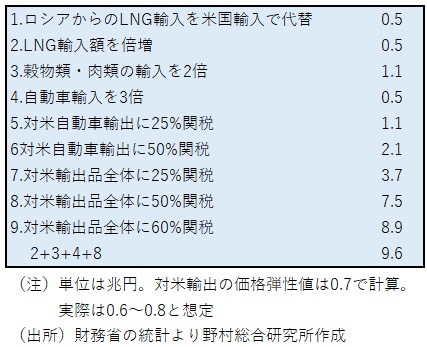

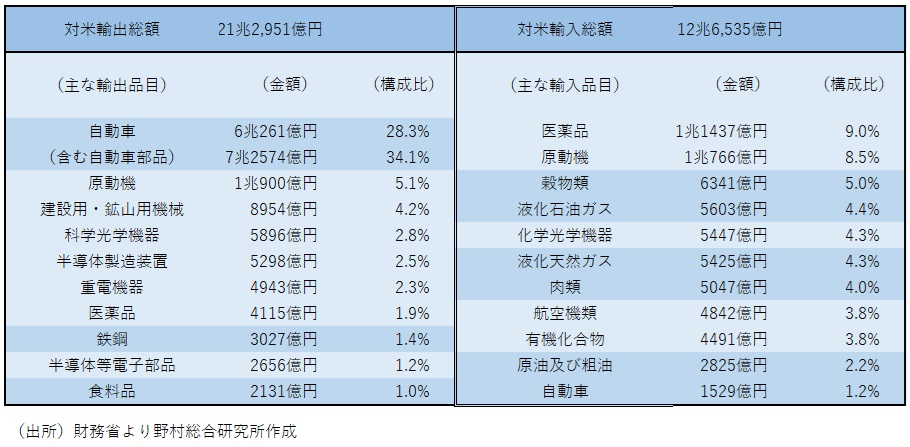

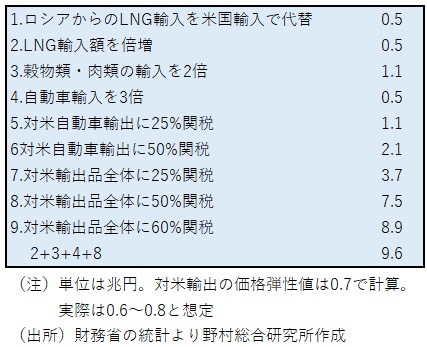

2月に開かれた日米首脳会談で、石破首相は米国からの液化天然ガス(LNG)の輸入拡大を約束した。2024年に日本が米国から輸入したLNGは5,400億円程度だった(図表1)。これを仮に倍増させる場合でも、輸入増加幅、貿易黒字削減幅は、2024年の対米貿易黒字8.6兆円のわずか6%程度に過ぎない(図表2)。まさに焼け石に水である。また、日本が将来に不安が残る、サハリン2プロジェクトを通じたロシアからのLNG輸入分を米国からの輸入増加で代替する場合でも、貿易黒字の削減効果はほぼ同程度にとどまる。

米国政府が長らく日本に対して不満を表明してきた米国産穀物・肉類の輸入額を2倍にする措置が取られる場合、それは貿易黒字を1.1兆円減らすことになるが、貿易黒字額全体の13%程度にとどまる。また、米国政府が非関税障壁の存在を指摘してきた米国産自動車の輸入額を仮に3倍にしても、輸入増加額は年間で0.5兆円程度だ。

米国政府が長らく日本に対して不満を表明してきた米国産穀物・肉類の輸入額を2倍にする措置が取られる場合、それは貿易黒字を1.1兆円減らすことになるが、貿易黒字額全体の13%程度にとどまる。また、米国政府が非関税障壁の存在を指摘してきた米国産自動車の輸入額を仮に3倍にしても、輸入増加額は年間で0.5兆円程度だ。

図表1 対米輸出入の主要品目(2024年)

図表2 日本の対米貿易黒字(2024年8.6兆円)削減手段

図表2 日本の対米貿易黒字(2024年8.6兆円)削減手段

対米輸出全体に60%の関税適用で貿易黒字は解消

他方、日本からの自動車輸出に25%の関税が課される場合、輸出額は1.1兆円程度減少することが見込まれるが、それでも貿易黒字は12%程度の減少にとどまる。自動車への関税率を50%にしても輸出減少は2.1兆円と貿易黒字を4分の1程度しか削減できない。ちなみに、対米自動車輸出は6.0兆円であるから、対米自動車輸出を仮に完全に停止しても、対米貿易黒字は解消できない。

関税によって対米貿易黒字を解消するには、より広範囲に高い関税率を課すことが必要となる。対米輸出全体に仮に60%の関税を課すと、輸出額は年間8.9兆円減少し、貿易黒字は貿易赤字に転じることが予想される。また、対米輸出全体への50%の関税と、LNG輸入額の倍増、穀物・肉類の輸入倍増、自動車輸入の3倍への増加といった輸入増加措置と輸出への関税措置を組み合わせる場合でも、輸入額は9.6兆円程度減少し、貿易黒字は解消される。

関税によって対米貿易黒字を解消するには、より広範囲に高い関税率を課すことが必要となる。対米輸出全体に仮に60%の関税を課すと、輸出額は年間8.9兆円減少し、貿易黒字は貿易赤字に転じることが予想される。また、対米輸出全体への50%の関税と、LNG輸入額の倍増、穀物・肉類の輸入倍増、自動車輸入の3倍への増加といった輸入増加措置と輸出への関税措置を組み合わせる場合でも、輸入額は9.6兆円程度減少し、貿易黒字は解消される。

貿易赤字削減は米国の優先課題ではない

こうした措置は非常に極端であり、現時点で実施されるとは思えない。しかし、トランプ政権が日本に対して自動車の関税率を引き上げ、またLNGの輸入拡大を促しても、日本の対米黒字が思ったように減らなければ、より広範な品目に高い関税率を課すなど、段階的に対応をエスカレートしていく可能性は十分に考えられる。日本はそれに一定程度備えておく必要があるが、いずれにせよ日本経済への甚大な悪影響は避けられない。

トランプ政権が米国の貿易赤字削減を経済政策の優先課題に据えていることは理解しがたい。1980年代のように米国の貿易・財政赤字、つまり「双子の赤字」が、世界の金融市場の大きなリスクである場合には、貿易赤字削減は喫緊の課題となるが、現在はそうではない。

トランプ大統領は、米国が輸入を拡大させて貿易赤字を抱えているのは、海外が米国市場で不当に甘い汁を吸っている状況を示していると考えているように思えるが、それは誤りだ。米国では作れない、あるいは米国よりもより効率的に安価で作ることができる海外の製品を輸入することは、米国国民に大きな利益をもたらしている。

さらに、米国が巨額の貿易赤字を抱え続けることができるのは、対外債務返済が滞ることがないという事実上の基軸通貨国としての特権の表れであり、米国の強さの反映でもある。こうした点をトランプ大統領は理解する必要がある。

トランプ政権が米国の貿易赤字削減を経済政策の優先課題に据えていることは理解しがたい。1980年代のように米国の貿易・財政赤字、つまり「双子の赤字」が、世界の金融市場の大きなリスクである場合には、貿易赤字削減は喫緊の課題となるが、現在はそうではない。

トランプ大統領は、米国が輸入を拡大させて貿易赤字を抱えているのは、海外が米国市場で不当に甘い汁を吸っている状況を示していると考えているように思えるが、それは誤りだ。米国では作れない、あるいは米国よりもより効率的に安価で作ることができる海外の製品を輸入することは、米国国民に大きな利益をもたらしている。

さらに、米国が巨額の貿易赤字を抱え続けることができるのは、対外債務返済が滞ることがないという事実上の基軸通貨国としての特権の表れであり、米国の強さの反映でもある。こうした点をトランプ大統領は理解する必要がある。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。