年度最終日に株価は暴落

年度の最終日となる3月31日に、日経平均株価は一時1,500円を超える大幅下落となった。4月2日に発表される予定のトランプ政権による相互関税で日本もその対象となり、またその内容も厳しいものになる、との懸念が背景にある。

さらに、関税の影響を懸念して米国の企業や個人の景況感が悪化している。こうしたソフトデータの悪化が、雇用統計、小売統計、鉱工業生産統計などにも本格的に波及すれば、米国経済の悪化懸念は一層強まることになる。仮に4月2日に発表される相互関税が、想定の範囲内に収まるとしても、米国経済の下振れリスクがどの程度であるかを見極めるまでにはなお相応に時間がかかる。その間は、株式市場の不安定な動きは続くだろう。

また、関税による一時的な物価高よりも、景気悪化の方に金融政策は反応するとの見方を米国金融市場は次第に強めている。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測から長期金利が低下し、それがドル安傾向を生じさせている。日本では、ドル安円高の悪影響が加わることで、株価の下落幅が増幅されている。

米国の景気不安でドル安円高が進む一方、日本銀行の利上げ観測によってさらに後押しされる形で、円高・株安傾向が強まっている現状は、昨年8月の株価の歴史的下落時と環境が似てきている。

31日には10年国債利回りは1.5%を一気に下回ったが、これは、株価暴落を受けた国債への資金逃避の動きに加えて、トランプ関税、米国景気不安、円高進行、株価下落を受けて、日本銀行の早期追加利上げの観測が後退していることを反映していよう。実際のところ現時点では、日本銀行の追加利上げ時期は見えなくなっている。

さらに、関税の影響を懸念して米国の企業や個人の景況感が悪化している。こうしたソフトデータの悪化が、雇用統計、小売統計、鉱工業生産統計などにも本格的に波及すれば、米国経済の悪化懸念は一層強まることになる。仮に4月2日に発表される相互関税が、想定の範囲内に収まるとしても、米国経済の下振れリスクがどの程度であるかを見極めるまでにはなお相応に時間がかかる。その間は、株式市場の不安定な動きは続くだろう。

また、関税による一時的な物価高よりも、景気悪化の方に金融政策は反応するとの見方を米国金融市場は次第に強めている。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測から長期金利が低下し、それがドル安傾向を生じさせている。日本では、ドル安円高の悪影響が加わることで、株価の下落幅が増幅されている。

米国の景気不安でドル安円高が進む一方、日本銀行の利上げ観測によってさらに後押しされる形で、円高・株安傾向が強まっている現状は、昨年8月の株価の歴史的下落時と環境が似てきている。

31日には10年国債利回りは1.5%を一気に下回ったが、これは、株価暴落を受けた国債への資金逃避の動きに加えて、トランプ関税、米国景気不安、円高進行、株価下落を受けて、日本銀行の早期追加利上げの観測が後退していることを反映していよう。実際のところ現時点では、日本銀行の追加利上げ時期は見えなくなっている。

2025年度年金支給額は実質0.4%の削減

3月31日の年度最終日の株式市場は、トランプ関税や米国経済への懸念、円高進行など主に外部環境の変化によって大きな打撃を受けたが、翌4月1日、つまり新年度が始まると、様々な制度変更、値上げ等の影響から、個人消費を取り巻く環境は悪化し、個人消費が一段と下振れる可能性が懸念される。

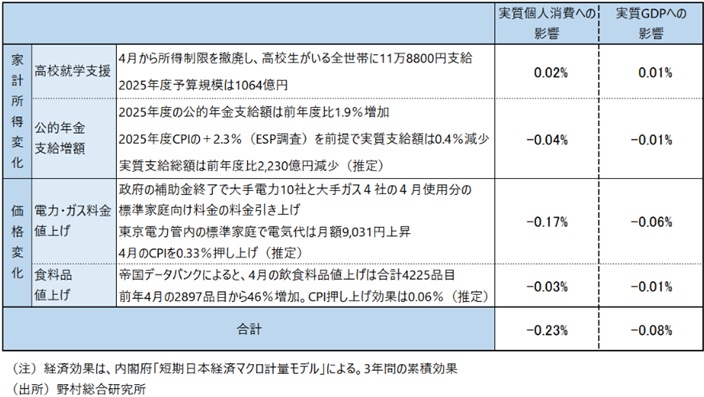

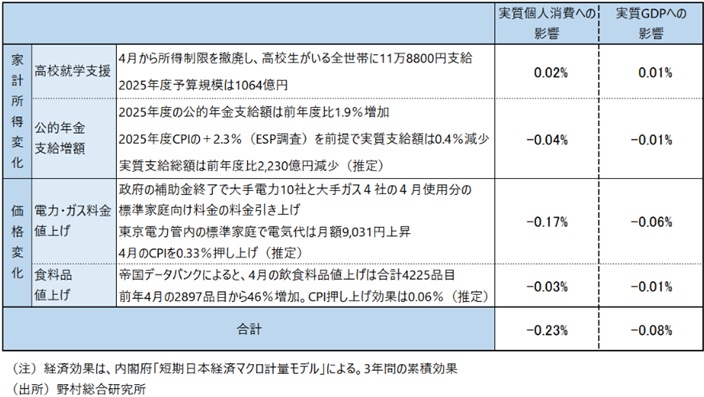

家計所得の変化に注目すると、高校授業料の実質無償化では、これまで国公私立に通う生徒を対象に所得制限付きで支給していた年11万8,800円の就学支援金について、2025年度には年収を問わず全世帯に支給される。その追加予算は、1,064億円であり、個人消費の追い風となる(図表)。

他方、マクロ経済スライド方式のもと、2025年度の公的年金支給額は、前年度比で1.9%引き上げられる。しかしそれは、物価上昇には追い付かない。2025年度の消費者物価見通し(日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」)の+2.3%で計算すれば、実質支給額は0.4%の減少となり、家計を圧迫する。

家計所得の変化に注目すると、高校授業料の実質無償化では、これまで国公私立に通う生徒を対象に所得制限付きで支給していた年11万8,800円の就学支援金について、2025年度には年収を問わず全世帯に支給される。その追加予算は、1,064億円であり、個人消費の追い風となる(図表)。

他方、マクロ経済スライド方式のもと、2025年度の公的年金支給額は、前年度比で1.9%引き上げられる。しかしそれは、物価上昇には追い付かない。2025年度の消費者物価見通し(日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」)の+2.3%で計算すれば、実質支給額は0.4%の減少となり、家計を圧迫する。

図表 新年度の家計を取り巻く主な所得・価格環境変化の経済効果

2025年度の制度変更、値上げで個人消費は0.2%、GDPは0.1%押し下げられる

価格の変化に注目すると、政府は電気・都市ガス料金の補助は3月使用分で終了するため、4月使用分(5月請求分)から料金が上がる。東京電力管内の電気代は月260キロワット時の使用量の標準家庭モデルで3月使用分に比べて436円上昇し、9,031円となる。これは、消費者物価を0.33%押し上げ、家計を圧迫すると考えられる。

さらに4月1日には価格改定が集中する。特に食料品の値上げが相次ぎ、帝国データバンクによると4月には4,225品目の食料品が値上げされる。レッシングや食用油といった調味料の値上げに加え、コメの価格高騰を受けたパックご飯や冷凍食品なども値上げされる。ビール大手4社もビールや酎ハイの価格を一斉に引き上げる。値上げ品目数は昨年4月の2,897品目から46%も増加する。これにより、4月の消費者物価全体は0.06%程度押し上げられると試算され、家計を圧迫する。

これら新年度の主要な制度変更、値上げの影響によって、実質個人消費は0.2%程度、実質GDPは0.1%程度押し下げられる計算となる(図表)。

トランプ関税など海外要因の不安に加えて、日本経済や金融市場は、年度を挟んで国内要因でも逆風に見舞われる。まさに、「前門の虎、後門の狼」とでもいうべき状況か。

(参考資料)

「4月こう変わる 高校・大学の無償化拡大 電気・都市ガスは値上げ」、2025年3月30日、日本経済新聞

さらに4月1日には価格改定が集中する。特に食料品の値上げが相次ぎ、帝国データバンクによると4月には4,225品目の食料品が値上げされる。レッシングや食用油といった調味料の値上げに加え、コメの価格高騰を受けたパックご飯や冷凍食品なども値上げされる。ビール大手4社もビールや酎ハイの価格を一斉に引き上げる。値上げ品目数は昨年4月の2,897品目から46%も増加する。これにより、4月の消費者物価全体は0.06%程度押し上げられると試算され、家計を圧迫する。

これら新年度の主要な制度変更、値上げの影響によって、実質個人消費は0.2%程度、実質GDPは0.1%程度押し下げられる計算となる(図表)。

トランプ関税など海外要因の不安に加えて、日本経済や金融市場は、年度を挟んで国内要因でも逆風に見舞われる。まさに、「前門の虎、後門の狼」とでもいうべき状況か。

(参考資料)

「4月こう変わる 高校・大学の無償化拡大 電気・都市ガスは値上げ」、2025年3月30日、日本経済新聞

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。