物価高、トランプ関税、参院選を背景に経済対策議論が高まる

与野党内では、物価高対策を巡る議論が一気に活発となってきた。自民党の森山幹事長は13日に、物価高対策について「2025年度補正予算で対応しなければならない」と述べ、今国会中の成立を目指す考えを示した。他方で、「赤字国債を出さない範囲内でやらせてもらいたい」とも述べている。

石破首相は現金給付を念頭に置いて経済対策を講じるため、補正予算案の編成を近く指示する方向で調整に入ったと報じられている。現金給付の金額に関しては、自民内では3万~5万円程度、公明内では10万円程度とする案が出ている。

予算成立直後に補正予算編成を伴う経済対策を実施するのは異例である。確かに昨年末以降、物価上昇率は上振れているが、その主因はコメと生鮮野菜の価格高騰によるところが大きい。コメの価格高騰に対しては既に政府備蓄米の放出などで政府は別途対応をしている。生鮮野菜の価格高騰は、天候要因による一時的な性格が強く、いずれも予算成立直後に緊急で補正予算を編成して対応すべき課題とは言えないのではないか。

物価高対策実施の機運をさらに高めたのは、トランプ関税だろう。その経済への悪影響に対応することも視野に入れて、早期に経済対策、物価高対策を実施すべきとの議論が高まっているのである。

そもそも7月の参院選を意識して与野党ともに物価高対策を打ち出して有権者にアピールしたいと考えており、トランプ関税はその口実ともなった感がある。トランプ関税を受けて石破首相が「国難」と表現したことが、与野党から経済対策の議論が噴き出すきっかけにもなっているだろう。

石破首相は現金給付を念頭に置いて経済対策を講じるため、補正予算案の編成を近く指示する方向で調整に入ったと報じられている。現金給付の金額に関しては、自民内では3万~5万円程度、公明内では10万円程度とする案が出ている。

予算成立直後に補正予算編成を伴う経済対策を実施するのは異例である。確かに昨年末以降、物価上昇率は上振れているが、その主因はコメと生鮮野菜の価格高騰によるところが大きい。コメの価格高騰に対しては既に政府備蓄米の放出などで政府は別途対応をしている。生鮮野菜の価格高騰は、天候要因による一時的な性格が強く、いずれも予算成立直後に緊急で補正予算を編成して対応すべき課題とは言えないのではないか。

物価高対策実施の機運をさらに高めたのは、トランプ関税だろう。その経済への悪影響に対応することも視野に入れて、早期に経済対策、物価高対策を実施すべきとの議論が高まっているのである。

そもそも7月の参院選を意識して与野党ともに物価高対策を打ち出して有権者にアピールしたいと考えており、トランプ関税はその口実ともなった感がある。トランプ関税を受けて石破首相が「国難」と表現したことが、与野党から経済対策の議論が噴き出すきっかけにもなっているだろう。

野党は総じて給付金ではなく消費税減税を主張

政府は現金給付を柱とした経済対策の実施を想定しているとみられるが、与党内あるいは野党では、消費税率の引き下げを主張する声が高まっている。

自民党の一部と公明党は、食料品を対象にした時限的な消費税減税を検討している。ただし、減税には法改正などで時間がかかることから、つなぎの措置として国民一律の現金給付も合わせて行うことを政府に要求する。公明党の斉藤代表も11日に、経済対策の柱に減税を据えるべきだと主張し、食料品を対象とする消費税の減税に関し「あらゆる手段のひとつとして検討している」と語っている。

野党は、現金給付には総じて否定的である一方、消費税率引き下げの議論を高めている。立憲民主党は、野田代表を含めて執行部は消費税減税に慎重な立場であるが、党内からは消費税率引き下げの提案が出ている。

日本維新の会の前原共同代表は、食料品の消費税軽減税率を2年間0%とすることなどを柱とする緊急経済対策を政府に提言した。国民民主党の玉木代表は、ガソリン税の暫定税率の廃止に加え、消費税率の一律5%への引き下げを政府に要請した。

軽減税率引き下げの可能性はあるか

他方、政府及び自民党の執行部は、消費税減税に否定的だ。森山裕幹事長は「財源をどこに求めるのか、あるいは社会保障のどこを国民に我慢をしてもらうのか対(つい)でなければ国民に迷惑をかけてしまう」とした。自民党の鈴木俊一総務会長は「一度下げると元に戻すということも相当な政治的エネルギーがないとできない」とも指摘する。

政府は今年度予算よりも野党に対して厳しい態度で応じることができるのではないか。野党の反対で補正予算編成、経済対策の実施が遅れれば、それを野党のせいだとして国民にアピールすることができるためだ。この点から、消費税率の一律引き下げが実施される可能性はかなり低い。

ただし、現在8%の軽減税率が適用される飲食料品については、物価高問題の中心にあり、その物価高が低所得層の生活に打撃を与えていることから、一時的な減税策を政府・自民党が決める可能性が、小さいとはいえ一定程度は残されるのではないか。

政府は今年度予算よりも野党に対して厳しい態度で応じることができるのではないか。野党の反対で補正予算編成、経済対策の実施が遅れれば、それを野党のせいだとして国民にアピールすることができるためだ。この点から、消費税率の一律引き下げが実施される可能性はかなり低い。

ただし、現在8%の軽減税率が適用される飲食料品については、物価高問題の中心にあり、その物価高が低所得層の生活に打撃を与えていることから、一時的な減税策を政府・自民党が決める可能性が、小さいとはいえ一定程度は残されるのではないか。

一人一律5万円、総額約6兆円の給付金はGDPを+0.25%程度押し上げる

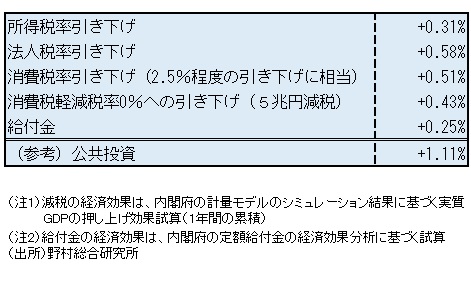

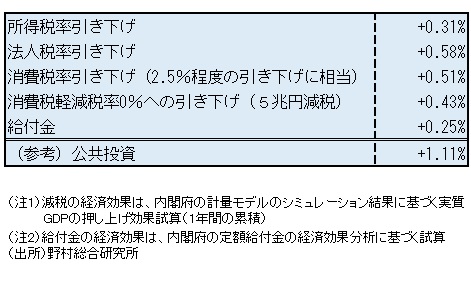

仮に一人一律5万円の給付金が実施されると、総額で約6兆円の規模となる。それは、名目及び実質GDPを1年間で+0.25%程度押し上げると試算される(図表)。一時的な給付はその4分の3程度が貯蓄に回る計算であり、経済対策としては効率が良くない。

他方、同じ6兆円規模の減税を消費減税で実施する場合には、それは2.5%ポイントの消費税率引き下げに相当し、名目及び実質GDPを1年間で+0.51%程度押し上げると試算される。これは総額の給付金と比べて倍程度の経済効果となる。

ただし、社会保障を賄う財源としての消費税の減税は大いに問題だ。時限的な減税との位置づけで始めても、税率を元に戻すことはかなり難しくなり、その分、財政環境は悪化し、将来世代の負担を高めてしまう。飲食料品に適用されている軽減税率を一時的に引き下げる、あるいは0%にする場合でも同様だ。

ちなみに、消費税の軽減税率を一時的に0%にすると、それは年間5兆円程度の減税になると推定され、名目及び実質GDPを1年間で+0.43%程度押し上げる計算となる。

他方、同じ6兆円規模の減税を消費減税で実施する場合には、それは2.5%ポイントの消費税率引き下げに相当し、名目及び実質GDPを1年間で+0.51%程度押し上げると試算される。これは総額の給付金と比べて倍程度の経済効果となる。

ただし、社会保障を賄う財源としての消費税の減税は大いに問題だ。時限的な減税との位置づけで始めても、税率を元に戻すことはかなり難しくなり、その分、財政環境は悪化し、将来世代の負担を高めてしまう。飲食料品に適用されている軽減税率を一時的に引き下げる、あるいは0%にする場合でも同様だ。

ちなみに、消費税の軽減税率を一時的に0%にすると、それは年間5兆円程度の減税になると推定され、名目及び実質GDPを1年間で+0.43%程度押し上げる計算となる。

図表 一人当たり5万円、総額6兆円の給付金と6兆円分の各種減税の経済効果比較

所得制限付き給付金は許容されるか

足もとでのコメや生鮮野菜を中心とする物価上昇率の上振れは、一時的な側面が強い。トランプ減税の影響を受けてこの先円安修正が進む場合には、物価上昇率全体は低下傾向を強めていくだろう。

一時的な物価上昇率の上振れや、一時的な国民生活への悪影響については、時限的な措置で対応するのが原則ではないか。この点から恒久的な減税策は望ましくない。

時限的な消費税率の引き下げ、あるいは飲食料品の軽減税率の引き下げも、ひとたび実施されれば、再び元の税率に戻すことは難しくなり、恒久的な減税となりやすい。

財政環境を一段と悪化させるという弊害を覚悟しつつも、ぎりぎり許容できる経済対策は、一時的な措置である給付金だろう。ただし、高額所得者は総じて物価高のもとでも生活に余裕があり、必ずしも支援を必要としないだろう。生活に余裕がある高額所得者への給付金は、貯蓄に回される割合が特に高くなり、経済対策としての効率は低いと考えられる。

こうした観点に基づくと、許容される経済対策は所得制限付き給付金ではないか。その景気浮揚効果はあまり高くないが、低所得者の生活を支えるという社会政策としての意義は十分にある。

一時的な物価上昇率の上振れや、一時的な国民生活への悪影響については、時限的な措置で対応するのが原則ではないか。この点から恒久的な減税策は望ましくない。

時限的な消費税率の引き下げ、あるいは飲食料品の軽減税率の引き下げも、ひとたび実施されれば、再び元の税率に戻すことは難しくなり、恒久的な減税となりやすい。

財政環境を一段と悪化させるという弊害を覚悟しつつも、ぎりぎり許容できる経済対策は、一時的な措置である給付金だろう。ただし、高額所得者は総じて物価高のもとでも生活に余裕があり、必ずしも支援を必要としないだろう。生活に余裕がある高額所得者への給付金は、貯蓄に回される割合が特に高くなり、経済対策としての効率は低いと考えられる。

こうした観点に基づくと、許容される経済対策は所得制限付き給付金ではないか。その景気浮揚効果はあまり高くないが、低所得者の生活を支えるという社会政策としての意義は十分にある。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。