92.1%のコメの価格高騰は1世帯当たり年間2万3,920円の負担

政府はこれまでに政府備蓄米放出のための入札を3回実施しており、合計で31万2千トンの放出を今も進めている。それでもコメの価格は落ち着きを取り戻さないことから、政府は5月から7月にかけて追加で毎月10万トンの政府備蓄米の放出を行い、うち6万トンを優先枠に振り向ける。優先枠の設定は、店頭での販売量を増やすため、小売業者に迅速に届けるための新たな措置だ。政府備蓄米の放出量は合計で61万2千トンと、年間の国内需要量約670万トンの約9%相当に達することになる。さらに、コメの買い戻し期限を今までの原則1年以内から5年以内へと延長し、需給を緩和させる効果の強化を図る。

今年3月のコメの価格は前年同月比+92.1%と前年同月比で約2倍の価格上昇が続いている。一世帯当たり(2024年、2人以上)の年間コメ購入額が2万5,986円であることに基づくと、コメの価格が1年間で92.1%高騰した結果、1世帯当たりの年間負担額は2万3,920円になった計算だ。

今年3月のコメの価格は前年同月比+92.1%と前年同月比で約2倍の価格上昇が続いている。一世帯当たり(2024年、2人以上)の年間コメ購入額が2万5,986円であることに基づくと、コメの価格が1年間で92.1%高騰した結果、1世帯当たりの年間負担額は2万3,920円になった計算だ。

「ギッフェン財」とは何か?

コメの価格高騰がなかなか収まらない理由として、流通の目詰まりなど供給側の要因が主に注目されているが、需要側の要因にも注目する必要があるのではないか。例えば、コメの価格が大きく上昇しても需要がなかなか落ちないことから、需給の改善が遅れて価格が下がらない、といった可能性だ。

2025年3月の世帯当たりコメの実質消費額、つまり購入数量は前年同月比-7.4%と減少しているが、コメの価格が同+92.1%と大幅に上昇している割には、落ち込みは小さいようにも思える。必需性の高い消費財ほど、価格が上昇しても消費量は減りにくい、つまり価格弾性値が小さいのは自然なことだ。

ただし、コメは価格が高騰しても購入数量が減りにくい生活必需品にとどまらず、特殊な特性を持つ消費財である可能性も考えられるのではないか。それは基礎的なミクロ経済学で多くの人が学ぶ「ギッフェン財」だ。価格が上昇するとその購入数量が増えるという不思議な消費財だ。

「ギッフェン財」が何であるかを見る前に、所得と消費の関係から、消費財は3つに分類できることを確認しておく。第1は、所得が減ると消費が減る、所得が増えると消費が増える「上級財」だ。自動車などの贅沢品が代表例だ。第2が、所得が減っても増えても消費が変わらない「中級財」だ。光熱費や通勤のための交通費など、必需性の高い財・サービスがその代表例だ。第3が、所得が減ると消費が増え、所得が増えると消費が減る「下級財」だ。その代表例が発泡酒だ。本当はビールを買いたいが、所得に余裕がないため節約のためにビールの代替品として発泡酒を購入している人は、所得が減るとビールの購入を減らして安い発泡酒を多く購入する。

「ギッフェン財」とは、価格効果よりも所得効果が大きくなるような「下級財」と定義されている。価格効果とは、価格が変化したことで財の購入数量が変化する効果、所得効果とは、所得が増減することがもたらす財の購入数量の変化を意味する。効用曲線と所得制約式を用いた伝統的な分析では、特殊な効用関数の形状の下で、こうした条件を満たすギッフェン財の存在を示すことができる。

2025年3月の世帯当たりコメの実質消費額、つまり購入数量は前年同月比-7.4%と減少しているが、コメの価格が同+92.1%と大幅に上昇している割には、落ち込みは小さいようにも思える。必需性の高い消費財ほど、価格が上昇しても消費量は減りにくい、つまり価格弾性値が小さいのは自然なことだ。

ただし、コメは価格が高騰しても購入数量が減りにくい生活必需品にとどまらず、特殊な特性を持つ消費財である可能性も考えられるのではないか。それは基礎的なミクロ経済学で多くの人が学ぶ「ギッフェン財」だ。価格が上昇するとその購入数量が増えるという不思議な消費財だ。

「ギッフェン財」が何であるかを見る前に、所得と消費の関係から、消費財は3つに分類できることを確認しておく。第1は、所得が減ると消費が減る、所得が増えると消費が増える「上級財」だ。自動車などの贅沢品が代表例だ。第2が、所得が減っても増えても消費が変わらない「中級財」だ。光熱費や通勤のための交通費など、必需性の高い財・サービスがその代表例だ。第3が、所得が減ると消費が増え、所得が増えると消費が減る「下級財」だ。その代表例が発泡酒だ。本当はビールを買いたいが、所得に余裕がないため節約のためにビールの代替品として発泡酒を購入している人は、所得が減るとビールの購入を減らして安い発泡酒を多く購入する。

「ギッフェン財」とは、価格効果よりも所得効果が大きくなるような「下級財」と定義されている。価格効果とは、価格が変化したことで財の購入数量が変化する効果、所得効果とは、所得が増減することがもたらす財の購入数量の変化を意味する。効用曲線と所得制約式を用いた伝統的な分析では、特殊な効用関数の形状の下で、こうした条件を満たすギッフェン財の存在を示すことができる。

コメは「ギッフェン財」か?

「ギッフェン財」の条件をより分かりやすい言葉で説明すれば、所得が減少すると消費数量が逆に増える「下級財」であることと、消費全体に占めるその購入額が大きいことから、その価格が上昇(下落)すると、実質所得全体が顕著に減少(増加)する財、ということになる。

仮にコメが「ギッフェン財」とした場合には、以下のような説明となるだろう。多くの人にとって、コメは生きるために必要な食料品であるが、お金に余裕があれば、高級料理をもっと食べたいと思っている。

そこで、所得が増えて生活に余裕が生まれると、コメの購入は減る。他方で、実際にはコメの購入が消費全体に占める比率は比較的高いことから、コメの価格が上昇すると、名目所得を物価の変動で割り引いた実質所得は大きく減少する。そのため、コメの価格上昇がコメの購入数量を減少させる効果よりも、コメの価格上昇による実質所得の減少がもたらすコメの購入数量の増加効果が上回る、というものだ。

仮にコメが「ギッフェン財」とした場合には、以下のような説明となるだろう。多くの人にとって、コメは生きるために必要な食料品であるが、お金に余裕があれば、高級料理をもっと食べたいと思っている。

そこで、所得が増えて生活に余裕が生まれると、コメの購入は減る。他方で、実際にはコメの購入が消費全体に占める比率は比較的高いことから、コメの価格が上昇すると、名目所得を物価の変動で割り引いた実質所得は大きく減少する。そのため、コメの価格上昇がコメの購入数量を減少させる効果よりも、コメの価格上昇による実質所得の減少がもたらすコメの購入数量の増加効果が上回る、というものだ。

政府はサプライサイドの対策に注力すべき

実際には、今年3月にコメの価格は前年同月比で+92.1%と高騰するなかで、コメの実質消費額(購入数量)は同-7.4%と減少しており、「ギッフェン財」とは言えないように見える。

ただし、消費財の特性は購入する消費者の所得環境などによっても異なることから、コメが「ギッフェン財」の特性を持つのかどうかについては、所得階層別のコメの購入数量の動きを検証してみる必要があるだろう。

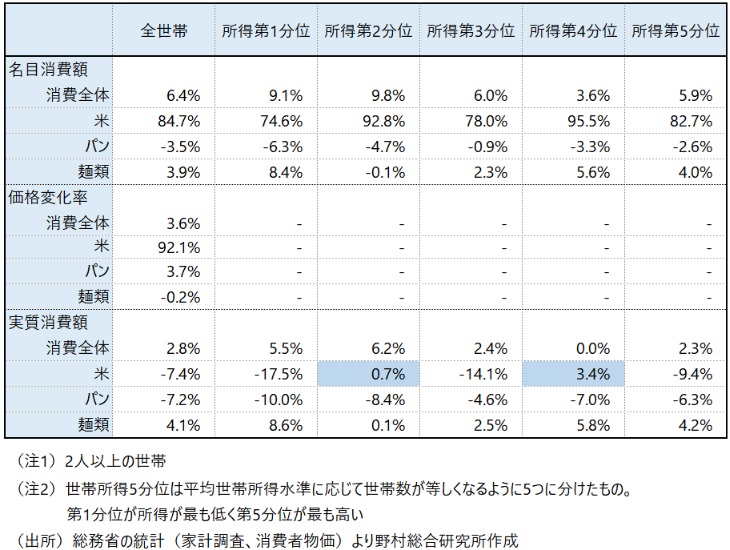

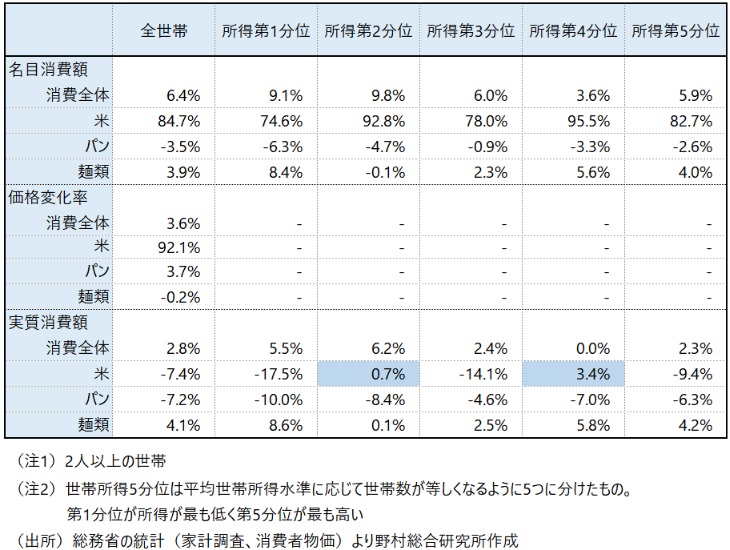

その検証結果が図表だ。ハイライトした中低所得層の第2分位と中高所得層の第4分位では、価格が高騰するなかでコメの購入数量が増加しており、「ギッフェン財」の特徴がみられる。

一方、コメの代替財と考えられるパンの購入数量は、すべての所得階層で減少しており、コメ価格の高騰によってパンへの消費シフトが起きたとは言えない。

家計調査統計がサンプルバイアスを大きく受ける統計であることを踏まえると、上記の分析だけで、コメが「ギッフェン財」の特徴を帯びている、と結論付けることはできないだろう。結論を出すにはもっと精緻な分析が必要だ。

ただし、コメの価格がこれほど高騰する中でも、コメの購入量が大幅には減っておらず、また、パンなど代替的な消費財に大きくシフトしていないと言えるだろう。

この点から、コメが「ギッフェン財」の特徴を帯びている可能性は否定できない。従って、コメの価格高騰の影響でコメの需要が鈍化し、それが価格の安定につながることを待つというのは正しい政策姿勢とは言えないのではないか。需要の鈍化が容易に生じないことを覚悟して、政府はコメの供給を増やし、流通の目詰まりを緩和するサプライサイドの政策に注力すべきだ。

ただし、消費財の特性は購入する消費者の所得環境などによっても異なることから、コメが「ギッフェン財」の特性を持つのかどうかについては、所得階層別のコメの購入数量の動きを検証してみる必要があるだろう。

その検証結果が図表だ。ハイライトした中低所得層の第2分位と中高所得層の第4分位では、価格が高騰するなかでコメの購入数量が増加しており、「ギッフェン財」の特徴がみられる。

一方、コメの代替財と考えられるパンの購入数量は、すべての所得階層で減少しており、コメ価格の高騰によってパンへの消費シフトが起きたとは言えない。

家計調査統計がサンプルバイアスを大きく受ける統計であることを踏まえると、上記の分析だけで、コメが「ギッフェン財」の特徴を帯びている、と結論付けることはできないだろう。結論を出すにはもっと精緻な分析が必要だ。

ただし、コメの価格がこれほど高騰する中でも、コメの購入量が大幅には減っておらず、また、パンなど代替的な消費財に大きくシフトしていないと言えるだろう。

この点から、コメが「ギッフェン財」の特徴を帯びている可能性は否定できない。従って、コメの価格高騰の影響でコメの需要が鈍化し、それが価格の安定につながることを待つというのは正しい政策姿勢とは言えないのではないか。需要の鈍化が容易に生じないことを覚悟して、政府はコメの供給を増やし、流通の目詰まりを緩和するサプライサイドの政策に注力すべきだ。

図表 コメその他の家計所得別消費(2025年3月の前年同月比)

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。