トランプ政権は7日に関税率の通知を12か国に送付

トランプ政権による相互関税の上乗せ分の一時停止期限が7月9日に近づく中、期限後の各国の関税率を巡り、世界はトランプ大統領の発言に翻弄され続けている。

トランプ大統領は4日に、貿易相手国に新たな関税率を通知する文書に署名したことを明らかにした。その通知先は12か国であり、7日に送付し、同日に国名を明らかにする見込みだ。そして9日には送付を完了するとしている。それ以前には、トランプ大統領は4日から文書の通知を始めると説明していた。

関税率の通知を行う対象国の数は明らかにされていない。トランプ大統領は7日に12か国分を送付するとしているが、9日までの3日間、同じ数の文書を毎日送る場合には、その合計は36か国にとどまる計算となる。その後トランプ大統領は、送付先は最大で15前後になるかもしれない、とも発言している。

4月にトランプ政権が相互関税率を発表した際に、その対象国は185か国と、世界のほぼすべての国が対象となっていた(ちなみに日本が国として認めているのは196か国)。そのうち84か国には10%を超える上乗せ関税率が適用され、101か国については一律10%の関税率が適用されていた。

そもそも7月9日の相互関税上乗せ分の一時停止期限が過ぎれば、当初発表していた上乗せ関税率が適用され、上乗せ分が適用されずに10%の一律関税のみが適用される101か国については、そのまま10%の関税率が維持されるとみられる。トランプ大統領が改めて関税率を通知する国は、4月に発表していた水準を修正する国に限られる可能性が考えられる。

トランプ大統領は4月に、84か国に対して上乗せ関税を適用した。その84か国のうち、一部の国について関税率を修正し、9日までに新たな関税率を通知することが予想される。当初10%の一律関税のみ適用された国の中からも、関税率を引き上げて通知する国がいくつか出てくるかもしれない。

トランプ大統領は4日に、貿易相手国に新たな関税率を通知する文書に署名したことを明らかにした。その通知先は12か国であり、7日に送付し、同日に国名を明らかにする見込みだ。そして9日には送付を完了するとしている。それ以前には、トランプ大統領は4日から文書の通知を始めると説明していた。

関税率の通知を行う対象国の数は明らかにされていない。トランプ大統領は7日に12か国分を送付するとしているが、9日までの3日間、同じ数の文書を毎日送る場合には、その合計は36か国にとどまる計算となる。その後トランプ大統領は、送付先は最大で15前後になるかもしれない、とも発言している。

4月にトランプ政権が相互関税率を発表した際に、その対象国は185か国と、世界のほぼすべての国が対象となっていた(ちなみに日本が国として認めているのは196か国)。そのうち84か国には10%を超える上乗せ関税率が適用され、101か国については一律10%の関税率が適用されていた。

そもそも7月9日の相互関税上乗せ分の一時停止期限が過ぎれば、当初発表していた上乗せ関税率が適用され、上乗せ分が適用されずに10%の一律関税のみが適用される101か国については、そのまま10%の関税率が維持されるとみられる。トランプ大統領が改めて関税率を通知する国は、4月に発表していた水準を修正する国に限られる可能性が考えられる。

トランプ大統領は4月に、84か国に対して上乗せ関税を適用した。その84か国のうち、一部の国について関税率を修正し、9日までに新たな関税率を通知することが予想される。当初10%の一律関税のみ適用された国の中からも、関税率を引き上げて通知する国がいくつか出てくるかもしれない。

日本を含めて協議を重ねている主要国とは継続協議となるか

一方、4月に上乗せ関税を適用した84か国のうち、既に2か国関税協議を重ねている主要国については、7月9日の期限を越えてもトランプ政権は協議を継続すると、現時点では予想しておきたい。その中には、欧州連合(EU)、カナダなどとともに日本も含まれると見込む。トランプ大統領は、日本に対して協議を打ち切って30%、35%といった当初の24%の相互関税率を引き上げて適用する考えを示唆したが、実際には、ベッセント財務長官の意向も踏まえてその実施は見送り、継続協議となる可能性を現時点では見ておきたい。

他方、トランプ大統領は新たな税率について「10~20%程度から60~70%程度と幅広くなるだろう」とし、新たな税率に基づく関税は8月1日から徴収を始める考えを述べている。それまでは交渉による関税率の見直しの余地がある。4月に発表された相互関税率は10%~50%の範囲であったことから、新たに上乗せの関税率を最大70%程度まで引き上げて通知する国が出てくることが想定される。

トランプ大統領は5月に、中国との間での関税率を大幅に引き下げることで合意でき、米国経済への打撃を軽減することができたことから、他国に対してはより強気に、関税率の引き上げを検討している可能性が考えられる。

他方、トランプ大統領は新たな税率について「10~20%程度から60~70%程度と幅広くなるだろう」とし、新たな税率に基づく関税は8月1日から徴収を始める考えを述べている。それまでは交渉による関税率の見直しの余地がある。4月に発表された相互関税率は10%~50%の範囲であったことから、新たに上乗せの関税率を最大70%程度まで引き上げて通知する国が出てくることが想定される。

トランプ大統領は5月に、中国との間での関税率を大幅に引き下げることで合意でき、米国経済への打撃を軽減することができたことから、他国に対してはより強気に、関税率の引き上げを検討している可能性が考えられる。

4月の相互関税ショックが金融市場で再燃するリスクも

日本については、7月9日の期限後も関税協議が続けられる可能性を見ておきたい。これは、協議が打ち切られ、より高い関税率が適用されるとの懸念を緩和する。

他方で、多くの国に対しては上乗せの関税率が復活する、あるいはそれ以上の高い関税率が新たに通知される可能性があるだろう。その際には、4月の相互関税適用開始時のように、金融市場が世界経済や米国経済への悪影響を懸念して、また米国資産を敬遠して、米国の株安、債券安、ドル安のトリプル安が生じ、世界の金融市場が再び大きく動揺する可能性があるのではないか。

他方で、多くの国に対しては上乗せの関税率が復活する、あるいはそれ以上の高い関税率が新たに通知される可能性があるだろう。その際には、4月の相互関税適用開始時のように、金融市場が世界経済や米国経済への悪影響を懸念して、また米国資産を敬遠して、米国の株安、債券安、ドル安のトリプル安が生じ、世界の金融市場が再び大きく動揺する可能性があるのではないか。

上乗せ関税率が平均50%の場合に世界のGDPは0.84%押し下げられる

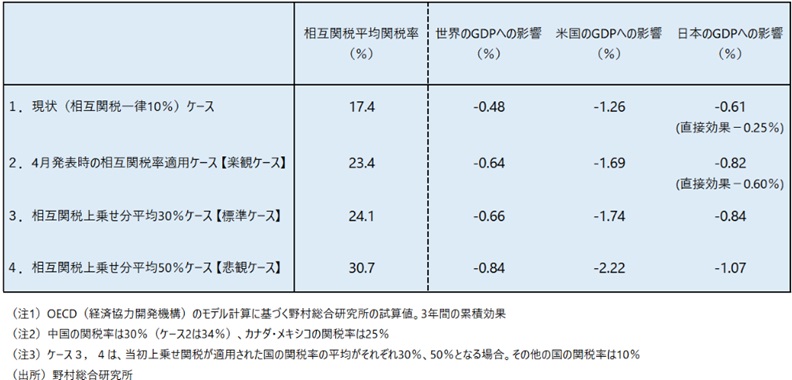

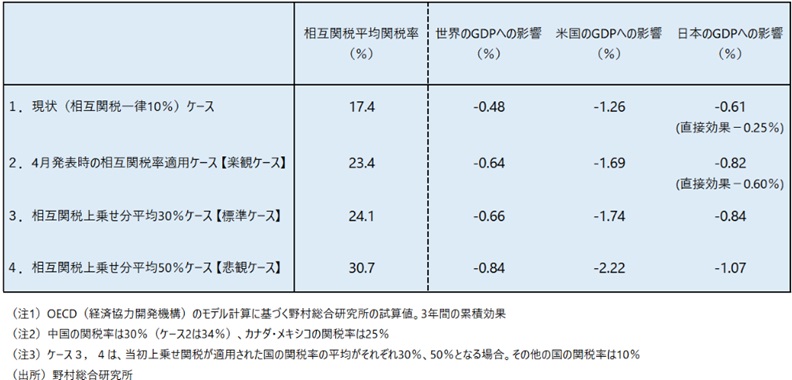

そのようなリスクを検証するために、相互関税の修正が世界経済に与える影響を4つのケースに分けて試算した。第1は、現状の関税率のもとでの世界、米国、日本の実質GDPへの影響を試算したものだ。第2は、4月に公表された当初の相互関税に戻る場合だ。これを【楽観シナリオ】とする。さらに、トランプ大統領が10%~70%程度の関税率を示唆していることを踏まえ、4月に上乗せ関税率が発表された国について、上乗せ分を含めた平均関税率が30%になるケース3と、50%になるケース4とをそれぞれ想定した。前者を【標準シナリオ】、後者を【悲観シナリオ】とする。

現状のケース1と悲観シナリオのケース4とを比較すると、世界のGDPへの影響は—0.48%から—0.84%へ、米国のGDPへの影響は-1.26%から—2.22%へ、日本のGDPへの影響は-0.61%から-1.07%とそれぞれ8割近くもマイナスの影響が高まる計算となる。

ケース4の場合、米国経済が景気後退に陥る確率はケース1の30%程度から60%程度へと高まることが予想される。日本については同じく50%程度から80%程度へと高まることが予想される。

ちなみに、自動車・自動車部品、鉄鋼・アルミニウムの分野別関税の国内での影響をこの試算結果に加えると、ケース4で日本のGDPへの影響は-1.29%となる。

現状のケース1と悲観シナリオのケース4とを比較すると、世界のGDPへの影響は—0.48%から—0.84%へ、米国のGDPへの影響は-1.26%から—2.22%へ、日本のGDPへの影響は-0.61%から-1.07%とそれぞれ8割近くもマイナスの影響が高まる計算となる。

ケース4の場合、米国経済が景気後退に陥る確率はケース1の30%程度から60%程度へと高まることが予想される。日本については同じく50%程度から80%程度へと高まることが予想される。

ちなみに、自動車・自動車部品、鉄鋼・アルミニウムの分野別関税の国内での影響をこの試算結果に加えると、ケース4で日本のGDPへの影響は-1.29%となる。

図表 相互関税の経済効果試算(4つのケース別比較)

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。