外国人政策が参院選で議論に

現在の参院選挙戦の中で、大きなテーマとして浮上しているのが外国人政策だ。今までの国政選挙と比べて、それが議論で取り上げられる機会が格段に多い。「日本人ファースト」を掲げ、「行き過ぎた外国人受け入れに反対」とする参政党が、都議会選で躍進し、参院選でも注目を集めていることがその理由の一つだろう。

従来、このテーマについては、SNS上でヘイトスピーチ的な投稿が目立っていた感があるが、今回の選挙戦で公然と議論されるようになったのは良いことなのではないか。

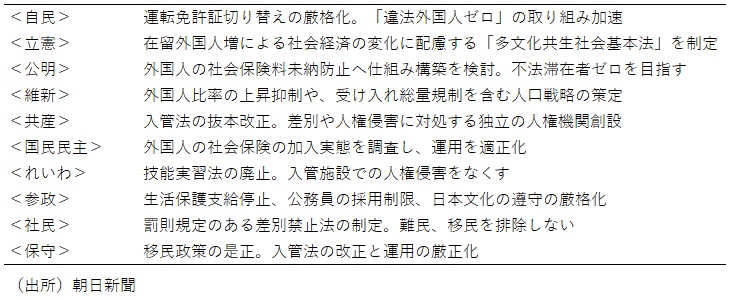

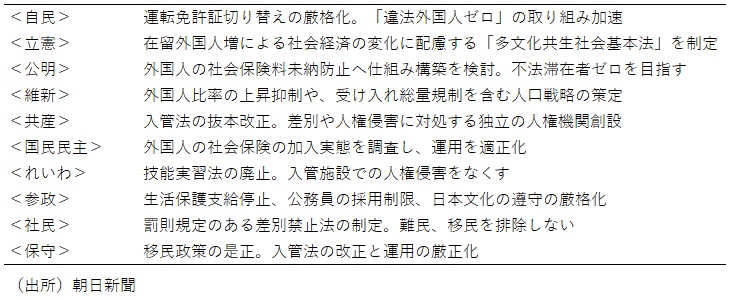

最近は、外国人による悪質な運転や社会保障制度の不適切利用などの問題が注目されている。自民党もこうした問題への対応を選挙公約に掲げている。外国の自動車免許を日本で切り替える際の試験が簡単すぎるという問題、いわゆる外免切り替え問題への対応や、それを通じた悪質運転の軽減、「違法外国人ゼロ」の取り組みを加速させる、としている。また、不動産取得に関する規制強化を公約に掲げている。

公明党は、外国人の社会保険料未納防止へ仕組み構築を検討するとし、さらに、不法滞在者ゼロを目指すとしている。立憲民主党は、外国人旅行者への消費税免税制度の見直しを掲げる。日本維新の会は、外国人比率の上昇抑制や、受け入れ総量規制を含む人口戦略の策定を主張する。国民民主党は、「不動産投資規制などにより国土を守る」などの政策を掲げるとともに、外国人の社会保険の加入実態を調査し、運用を適正化するとしている。

そして最も厳しい外国人政策を掲げるのが参政党だ。外国人への生活保護の支給停止、公務員の採用制限、外国人政策を一元管理する「外国人総合政策庁」の設置、日本文化の遵守の厳格化、などを掲げている。

従来、このテーマについては、SNS上でヘイトスピーチ的な投稿が目立っていた感があるが、今回の選挙戦で公然と議論されるようになったのは良いことなのではないか。

最近は、外国人による悪質な運転や社会保障制度の不適切利用などの問題が注目されている。自民党もこうした問題への対応を選挙公約に掲げている。外国の自動車免許を日本で切り替える際の試験が簡単すぎるという問題、いわゆる外免切り替え問題への対応や、それを通じた悪質運転の軽減、「違法外国人ゼロ」の取り組みを加速させる、としている。また、不動産取得に関する規制強化を公約に掲げている。

公明党は、外国人の社会保険料未納防止へ仕組み構築を検討するとし、さらに、不法滞在者ゼロを目指すとしている。立憲民主党は、外国人旅行者への消費税免税制度の見直しを掲げる。日本維新の会は、外国人比率の上昇抑制や、受け入れ総量規制を含む人口戦略の策定を主張する。国民民主党は、「不動産投資規制などにより国土を守る」などの政策を掲げるとともに、外国人の社会保険の加入実態を調査し、運用を適正化するとしている。

そして最も厳しい外国人政策を掲げるのが参政党だ。外国人への生活保護の支給停止、公務員の採用制限、外国人政策を一元管理する「外国人総合政策庁」の設置、日本文化の遵守の厳格化、などを掲げている。

外国人政策の議論が外国人の差別につながらないよう注意

他方で、こうした外国人政策が、外国人の差別、排斥、ヘイトスピーチなど人権問題に発展することに強い危機感を唱えるのが、共産党、れいわ新選組、社民党などの左派政党だ。共産党は、入管法の抜本改正と差別や人権侵害に対処する独立の人権機関創設を掲げる。れいわ新選組も入管施設での人権侵害をなくすとしている。また、社民党は、罰則規定のある差別禁止法を制定し、難民、移民を排除しないことを訴える。社民党の福島党首は、「差別排外主義が今極めて高まっている」としている。

外国人に関わる問題が選挙戦で議論される中で、事実に基づかない主張が広まっていることにも注意が必要だ。例えば、外国人が生活保護を多く受けているとの意見が候補者から出ている。厚生労働省の統計によると、4月時点で外国人の生活保護受給率は全体の約3.2%だ。2024年末時点の在留外国人は376万8,977人で人口全体の3.1%である。外国人の生活保護受給率は、実際には日本人と変わらないのである。

外国人に関わる問題が選挙戦で議論される中で、事実に基づかない主張が広まっていることにも注意が必要だ。例えば、外国人が生活保護を多く受けているとの意見が候補者から出ている。厚生労働省の統計によると、4月時点で外国人の生活保護受給率は全体の約3.2%だ。2024年末時点の在留外国人は376万8,977人で人口全体の3.1%である。外国人の生活保護受給率は、実際には日本人と変わらないのである。

図表 外国人政策をめぐる各党の公約

「多文化共生社会」の実現

このように、外国人政策を巡って各党の意見は大きく2つに分かれているように見えるが、外国人への規制を掲げる立憲民主党も、実は「多文化共生社会」を作ることに外国人政策の基本を置いており、在留外国人増による社会経済の変化に配慮する「多文化共生社会基本法」の制定を主張している。

また自民党の石破首相は、外国人政策の司令塔を内閣官房に創設する考えを示しているが、「司令塔を中心に、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた様々な施策を総合的に推進する」と述べている。

また林官房長官は、経済成長には海外の活力を取り込むことが不可欠、外国人との秩序ある共生社会の実現は重要な政策課題の一つ、としている。外国人との共生が大きなテーマとなっているのである。

一部の外国人による犯罪や迷惑行為、各種制度の不適切な利用など、国民が不安や不公平感を覚える状況への対応は必要なことだ。日本に滞在する以上、日本の法律、ルールを外国人にもしっかりと守ってもらうのは当然である。立憲民主党の野田代表が「違法なことは、外国人だろうが、日本人だろうが駄目だ」と訴えるが、その通りである。

そのうえで、外国人との共生を進めることが、日本経済への活力を高め、国民の暮らしを改善するためには必要なのではないか。日本で法律、ルールを守り、勤勉に働き、日本社会を受け入れる外国人労働者は受け入れていくべきだ。外国人技能実習制度(育成就労)から、特定技能1号、特定技能2号へと滞在資格を変化させつつ、有能な外国人労働者を長期間確保していくことが、日本経済にとってプラスとなるのではないか。

また自民党の石破首相は、外国人政策の司令塔を内閣官房に創設する考えを示しているが、「司令塔を中心に、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた様々な施策を総合的に推進する」と述べている。

また林官房長官は、経済成長には海外の活力を取り込むことが不可欠、外国人との秩序ある共生社会の実現は重要な政策課題の一つ、としている。外国人との共生が大きなテーマとなっているのである。

一部の外国人による犯罪や迷惑行為、各種制度の不適切な利用など、国民が不安や不公平感を覚える状況への対応は必要なことだ。日本に滞在する以上、日本の法律、ルールを外国人にもしっかりと守ってもらうのは当然である。立憲民主党の野田代表が「違法なことは、外国人だろうが、日本人だろうが駄目だ」と訴えるが、その通りである。

そのうえで、外国人との共生を進めることが、日本経済への活力を高め、国民の暮らしを改善するためには必要なのではないか。日本で法律、ルールを守り、勤勉に働き、日本社会を受け入れる外国人労働者は受け入れていくべきだ。外国人技能実習制度(育成就労)から、特定技能1号、特定技能2号へと滞在資格を変化させつつ、有能な外国人労働者を長期間確保していくことが、日本経済にとってプラスとなるのではないか。

外国人労働者の積極活用、移民政策の導入をタブー視しない

政府は2023年6月9日に、人手不足対策として、外国人労働者の在留資格である「特定技能2号」の対象を、現在の2分野から11分野にまで広げる方針を閣議決定した。

この特定技能制度は国内の労働力不足に対応するために2019年に導入された制度だ。一定の技能が必要な特定技能1号と、熟練技能が求められる特定技能2号とがある。特定技能2号では、事実上無期限の在留や家族の呼び寄せが可能となる。2023年3月末時点で1号の対象者は15万4,864人であったのに対し、2号の在留者は11人しかいなかった。

現時点では、自民党保守派などからの反発や国民の慎重な意見を踏まえ、特定技能制度の見直しは「移民政策とは異なる」というのが政府の公式見解だ。

しかし、人口減少が進む中、国内の労働供給を拡大させるためには、同制度の積極的な見直しを通じた外国人労働力の活用が必要なのではないか。また、人手不足期に一時的に外国人労働者を受け入れるのでは、経済の潜在力向上にはつながらない。外国人労働者の長期滞在や家族呼び寄せも認め、労働供給、消費の両面から中長期的に日本経済に貢献するとの期待が高まることで、初めて企業の投資が促され、潜在成長率の上昇につながるだろう。そのためには、長期在留が可能な特定技能2号の枠をさらに大幅に拡大させていくことが必要となる。

日本には移民政策が存在しないと言われている。政府は、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を、家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策」を移民政策と定義する。その一方で、現在のように「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れること」は移民政策とは異なる、との説明をしてきた。移民受け入れに対する与党内や国民の間の慎重論にも配慮してきたのである。

しかし日本経済、社会を大きく不安定化しかねない危機的な人口減少への対応として、移民政策の導入もタブー視せずにまずは議論を進めていく必要があるのではないか。現在は、「特定技能2号」の枠拡大が、なし崩し的に移民政策の導入へとつながっていく様相を帯びてきている。それを国民的議論へと発展させたうえで、中長期のビジョンを明確にしながら、戦略的かつ慎重に移民政策を考えていくことが重要だろう。

(参考資料)

「外国人政策、権利縮小か共生か 生活保護の停止・運転免許の規制強化…各党が争点化 参院選」、2025年7月9日、朝日新聞

「<参院選2025>「デマや差別許されない」 NGOが選挙中のヘイトスピーチに警鐘」、2025年7月9日、毎日新聞速報ニュース

この特定技能制度は国内の労働力不足に対応するために2019年に導入された制度だ。一定の技能が必要な特定技能1号と、熟練技能が求められる特定技能2号とがある。特定技能2号では、事実上無期限の在留や家族の呼び寄せが可能となる。2023年3月末時点で1号の対象者は15万4,864人であったのに対し、2号の在留者は11人しかいなかった。

現時点では、自民党保守派などからの反発や国民の慎重な意見を踏まえ、特定技能制度の見直しは「移民政策とは異なる」というのが政府の公式見解だ。

しかし、人口減少が進む中、国内の労働供給を拡大させるためには、同制度の積極的な見直しを通じた外国人労働力の活用が必要なのではないか。また、人手不足期に一時的に外国人労働者を受け入れるのでは、経済の潜在力向上にはつながらない。外国人労働者の長期滞在や家族呼び寄せも認め、労働供給、消費の両面から中長期的に日本経済に貢献するとの期待が高まることで、初めて企業の投資が促され、潜在成長率の上昇につながるだろう。そのためには、長期在留が可能な特定技能2号の枠をさらに大幅に拡大させていくことが必要となる。

日本には移民政策が存在しないと言われている。政府は、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を、家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策」を移民政策と定義する。その一方で、現在のように「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れること」は移民政策とは異なる、との説明をしてきた。移民受け入れに対する与党内や国民の間の慎重論にも配慮してきたのである。

しかし日本経済、社会を大きく不安定化しかねない危機的な人口減少への対応として、移民政策の導入もタブー視せずにまずは議論を進めていく必要があるのではないか。現在は、「特定技能2号」の枠拡大が、なし崩し的に移民政策の導入へとつながっていく様相を帯びてきている。それを国民的議論へと発展させたうえで、中長期のビジョンを明確にしながら、戦略的かつ慎重に移民政策を考えていくことが重要だろう。

(参考資料)

「外国人政策、権利縮小か共生か 生活保護の停止・運転免許の規制強化…各党が争点化 参院選」、2025年7月9日、朝日新聞

「<参院選2025>「デマや差別許されない」 NGOが選挙中のヘイトスピーチに警鐘」、2025年7月9日、毎日新聞速報ニュース

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。