3%台の高い上昇が続く消費者物価

物価高は国民の大きな関心事となっている。7月20日の参院選投開票を前に、総務省は7月18日に6月分の消費者物価統計を発表した。コアCPI(除く生鮮食品)は前年同月比+3.3%と、前月の+3.7%から上昇率が低下した。電気代、ガソリン価格を中心にエネルギー価格が前年比で下振れたことが低下の主な要因だ。

コメの価格は前年同月比+100.2%と2倍を超える上昇だが、5月の+101.7%からは低下した。前年比の低下は2023年7月以来のこととなる。コメの価格高騰には歯止めがかかっており、7月分以降では前月比で価格の下落が見込まれる。

コメの価格はCPI全体を6月分で前年比で+0.62%押し上げているが、今後は押し上げ寄与が着実に低下していき、その影響から年後半にはコアCPIの前年比は2%台に戻ることが予想される。

3%を超える物価上昇率が続くことだけで、日本銀行が利上げを急ぐことにはならないだろう。物価の上振れは、供給側の要因によるものであり、個人消費に悪影響を与える「悪い物価上昇」の性格が強いからである。

輸入されるエネルギー関連財や食料品原材料の価格の上昇が転嫁されやすい財では価格の上振れが続いている。一方で、賃金の上昇がサービス価格に顕著に転嫁される傾向はみられていない。6月のサービス価格は前年同月比+1.6%と前月の+1.5%をわずかに上回ったものの、1%台半ばの安定した推移が続いている。これは、個人消費の基調的な弱さを背景に、企業が賃金などのコスト増加分をサービス価格に転嫁する動きが鈍いことを反映しているだろう。

食料(酒類を除く)及びエネルギーを除くCPIは、前年比+1.6%と前月と同水準であり、物価目標の2%に及ばない1%台半ばの水準で頭打ちとなっている。

コメの価格は前年同月比+100.2%と2倍を超える上昇だが、5月の+101.7%からは低下した。前年比の低下は2023年7月以来のこととなる。コメの価格高騰には歯止めがかかっており、7月分以降では前月比で価格の下落が見込まれる。

コメの価格はCPI全体を6月分で前年比で+0.62%押し上げているが、今後は押し上げ寄与が着実に低下していき、その影響から年後半にはコアCPIの前年比は2%台に戻ることが予想される。

3%を超える物価上昇率が続くことだけで、日本銀行が利上げを急ぐことにはならないだろう。物価の上振れは、供給側の要因によるものであり、個人消費に悪影響を与える「悪い物価上昇」の性格が強いからである。

輸入されるエネルギー関連財や食料品原材料の価格の上昇が転嫁されやすい財では価格の上振れが続いている。一方で、賃金の上昇がサービス価格に顕著に転嫁される傾向はみられていない。6月のサービス価格は前年同月比+1.6%と前月の+1.5%をわずかに上回ったものの、1%台半ばの安定した推移が続いている。これは、個人消費の基調的な弱さを背景に、企業が賃金などのコスト増加分をサービス価格に転嫁する動きが鈍いことを反映しているだろう。

食料(酒類を除く)及びエネルギーを除くCPIは、前年比+1.6%と前月と同水準であり、物価目標の2%に及ばない1%台半ばの水準で頭打ちとなっている。

物価高対策に3つの意味

参院選挙では物価高対策が大きな争点の一つとなっている。しかし、物価高対策には幾つかの異なる意味があり、それらの違いが必ずしも十分に有権者に意識されていないように思われる。この点を整理することで、適切な物価高対策もおのずと明らかになるのではないか。

筆者が考える第1の物価高対策は、価格上昇そのものを抑える政策だ。政府備蓄米放出による米の価格引き下げ策がその代表である。政府のドル売り円買い介入や日本銀行の金融政策正常化を通じた円安修正による輸入物価押し下げも、この物価高対策に分類される。

第2の物価高対策は、物価高によって個人消費が悪化し、景気全体が顕著に下振れたことを受けて、景気浮揚効果を狙った経済対策を講じることだ。

第3の物価高対策は、物価高によって生活が強く圧迫された低所得層の生活弱者を支援する社会政策だ。

第1のコメ対策は既に講じられており、また、現在は、強い景気浮揚効果を伴う景気対策が必要な経済情勢ではない。この点から、今求められる物価高対策は、第3のタイプである。

筆者が考える第1の物価高対策は、価格上昇そのものを抑える政策だ。政府備蓄米放出による米の価格引き下げ策がその代表である。政府のドル売り円買い介入や日本銀行の金融政策正常化を通じた円安修正による輸入物価押し下げも、この物価高対策に分類される。

第2の物価高対策は、物価高によって個人消費が悪化し、景気全体が顕著に下振れたことを受けて、景気浮揚効果を狙った経済対策を講じることだ。

第3の物価高対策は、物価高によって生活が強く圧迫された低所得層の生活弱者を支援する社会政策だ。

第1のコメ対策は既に講じられており、また、現在は、強い景気浮揚効果を伴う景気対策が必要な経済情勢ではない。この点から、今求められる物価高対策は、第3のタイプである。

消費税減税の効果はコストに見合わない

消費税減税は低所得層に絞った政策にはならないことに加えて、恒久的な減税措置は足もとの物価高に対する短期的な対策とは言えない。個人消費に与える影響、財政に与える影響、社会保障制度とのバランスなどを長期の視点から減税の妥当性を慎重に検討する必要がある。

消費税減税の個人消費の増加率を押し上げる効果は一時的であり、恒久的に税収を大幅に減少させ、財政環境を悪化させるという大きなコストに見合う効果を得られるとは思えない。過去数十年にわたる個人消費低迷の打開策になる、との主張も明確な根拠を欠いている。

消費税減税の個人消費の増加率を押し上げる効果は一時的であり、恒久的に税収を大幅に減少させ、財政環境を悪化させるという大きなコストに見合う効果を得られるとは思えない。過去数十年にわたる個人消費低迷の打開策になる、との主張も明確な根拠を欠いている。

低所得層に絞った給付金が適切

他方、足もとの物価高によって生活が強く圧迫された低所得層の生活弱者を支援する施策としては、給付金がより適切だろう。一時金である給付金は、貯蓄に回る割合が高く、景気浮揚効果は大きくないが、第3の物価高対策であれば、景気浮揚効果はそもそも重要ではない。低所得者にピンポイントで給付することで、所得再配分の機能を発揮できることも利点の一つだ。

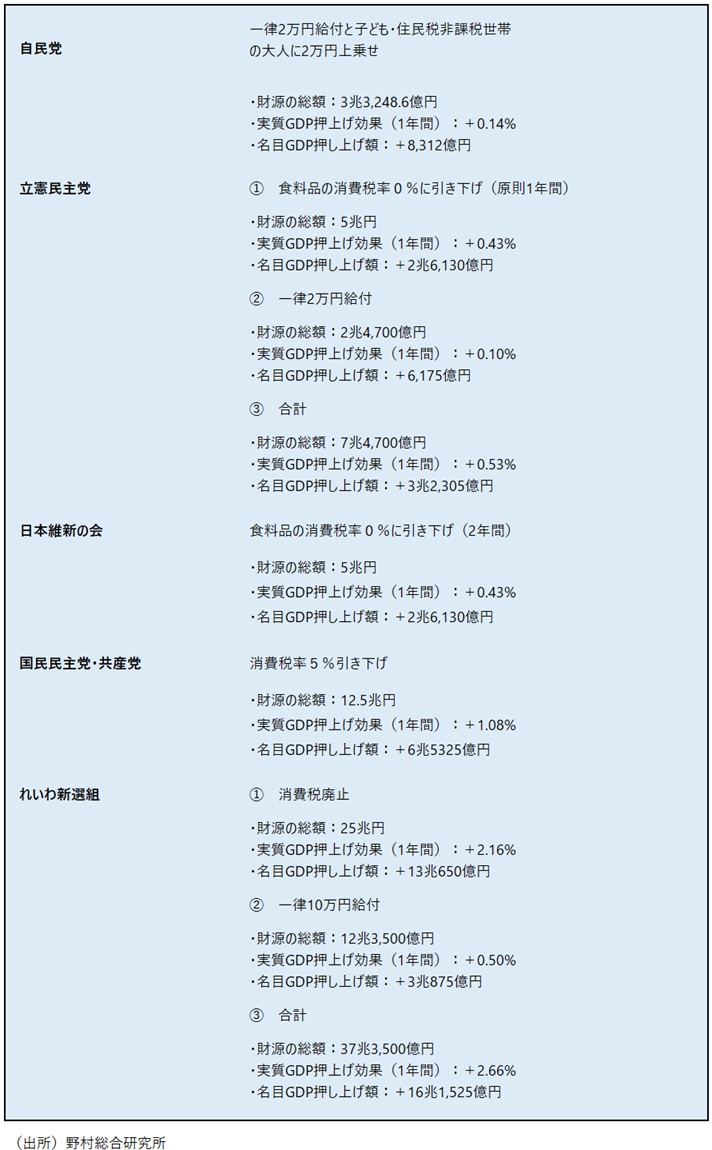

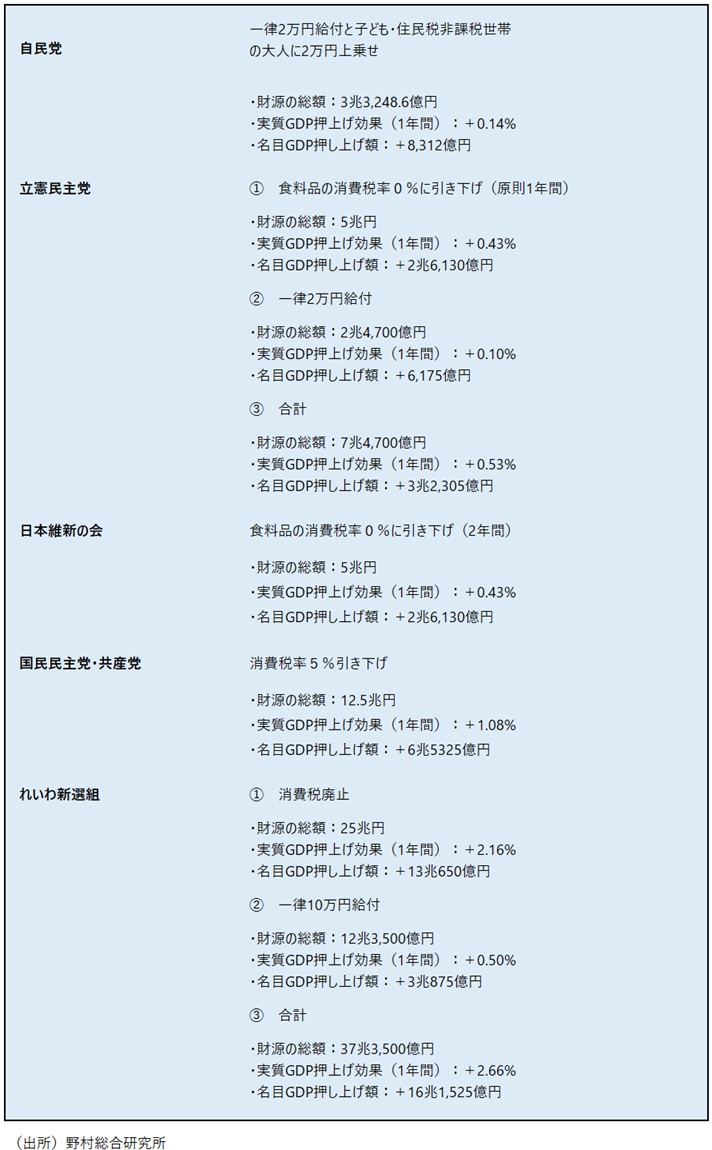

ただし、与党が打ち出している一律2万円の給付金は、低所得層に絞った施策でない点が問題である(図表)。与党の給付金制度では、3兆円を超える予算が必要であるが、これを住民非課税世帯に対象を絞れば1世帯当たり25万円程度の給付となる。低所得層に絞った給付金とすれば、政策の付加価値を高めることができ、より妥当となるだろう。

ただし、与党が打ち出している一律2万円の給付金は、低所得層に絞った施策でない点が問題である(図表)。与党の給付金制度では、3兆円を超える予算が必要であるが、これを住民非課税世帯に対象を絞れば1世帯当たり25万円程度の給付となる。低所得層に絞った給付金とすれば、政策の付加価値を高めることができ、より妥当となるだろう。

図表 各党の物価高対策の経済効果(1年間)比較

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。