参院選で与党大敗も想定の範囲内か

7月20日に投開票が行われた参院選で、自民・公明の与党の獲得議席は目標としていた50議席を下回る47議席となり、非改選の議席と合わせて過半数を失った。自民党を中心とする政権が衆・参両院で過半数の議席を失うのは、1955年の結党以来初めてであり、歴史的な大敗となった。

しかし、与党が参院で50議席以上を獲得するのは難しく、参院で過半数割れとなることは、参院選中盤以降は広く予想されていた。直前には30議席台との見通しも一部に浮上していたことを踏まえると、結果は想定の範囲内だったと言える。

一方、国民民主党と新興政党の参政党の大躍進が目立ったが、参政党は投票直前に掲げた20議席の目標には届かない14議席の獲得となった。この点でも、想定の範囲内の結果となったと言える。

しかし、与党が参院で50議席以上を獲得するのは難しく、参院で過半数割れとなることは、参院選中盤以降は広く予想されていた。直前には30議席台との見通しも一部に浮上していたことを踏まえると、結果は想定の範囲内だったと言える。

一方、国民民主党と新興政党の参政党の大躍進が目立ったが、参政党は投票直前に掲げた20議席の目標には届かない14議席の獲得となった。この点でも、想定の範囲内の結果となったと言える。

選挙後の三つの注目点

ただし、選挙後の政治情勢は混沌としている。選挙後の大きな注目点は三つある。第1は、野党が広く連携し、衆院での首班指名で野党候補を選出することで政権交代が実現するか、第2は与党が一部の野党を連立政権に取り込む、あるいは安定した連携関係を構築することで政権を安定化させるか、第3は、石破首相が退陣し、新たな首相が自民党から選出されるか、である。

第1の政権交代の可能性はかなり低い。野党はそれぞれ対立しており、連携の機運は現時点では薄い。躍進した参政党は、主張が極端であることから、どの他の政党とも連携することは難しい。

第2のような政権の枠組みを修正する動きも、今のところは出ていない。主要な野党は、次の衆院選で与党の議席を大幅に減らし、主要な野党による連立政権の樹立を目指している、とみられる。現時点で安易に与党の連立政権入りをし、また強い連携を示せば、次の衆院選挙で有権者からの反発を受け、議席を減らしてしまうことを警戒しているだろう。

一方、石破首相も「比較第1党の責任」を強調しており、引き続き自民党を中心とする連立与党が政権を担っていく考えを明らかにしている。

第3の点については、現時点で石破首相は続投の意向を明確に示している。直前に懸念されたほどには与党が議席を失わなかったこともその理由の一つだろう。

ただし、麻生太郎最高顧問が続投を認めない姿勢を示していると伝えられるなど、党内で今後、石破首相に辞任を求める声が高まり、実際に辞任に追い込まれる可能性も残されている。事態はなお流動的だ。

第1の政権交代の可能性はかなり低い。野党はそれぞれ対立しており、連携の機運は現時点では薄い。躍進した参政党は、主張が極端であることから、どの他の政党とも連携することは難しい。

第2のような政権の枠組みを修正する動きも、今のところは出ていない。主要な野党は、次の衆院選で与党の議席を大幅に減らし、主要な野党による連立政権の樹立を目指している、とみられる。現時点で安易に与党の連立政権入りをし、また強い連携を示せば、次の衆院選挙で有権者からの反発を受け、議席を減らしてしまうことを警戒しているだろう。

一方、石破首相も「比較第1党の責任」を強調しており、引き続き自民党を中心とする連立与党が政権を担っていく考えを明らかにしている。

第3の点については、現時点で石破首相は続投の意向を明確に示している。直前に懸念されたほどには与党が議席を失わなかったこともその理由の一つだろう。

ただし、麻生太郎最高顧問が続投を認めない姿勢を示していると伝えられるなど、党内で今後、石破首相に辞任を求める声が高まり、実際に辞任に追い込まれる可能性も残されている。事態はなお流動的だ。

選挙後も綱渡りの政策運営が続くなか積極財政の傾向が強まる

与党が野党の一部を連立政権に取り込まず、また安定した連携関係の構築も模索しない場合、そして石破首相が続投する場合には、政策毎に一部の野党の協力を得て法律を成立させる、綱渡りのような政策運営が今後も続くことになる。

ただし、参院での与党の大敗を受けて、野党は「民意が示された」として、今まで以上に石破政権に攻勢をかけることが予想される。また与党内での石破政権の求心力も一段と低下する可能性が高い。

この点から、政治の混乱が強まる一方、経済政策面では野党の影響力が増すことで、積極財政の傾向が強まることが予想される。

ただし、参院での与党の大敗を受けて、野党は「民意が示された」として、今まで以上に石破政権に攻勢をかけることが予想される。また与党内での石破政権の求心力も一段と低下する可能性が高い。

この点から、政治の混乱が強まる一方、経済政策面では野党の影響力が増すことで、積極財政の傾向が強まることが予想される。

当面の注目点は今秋の臨時国会と補正予算編成

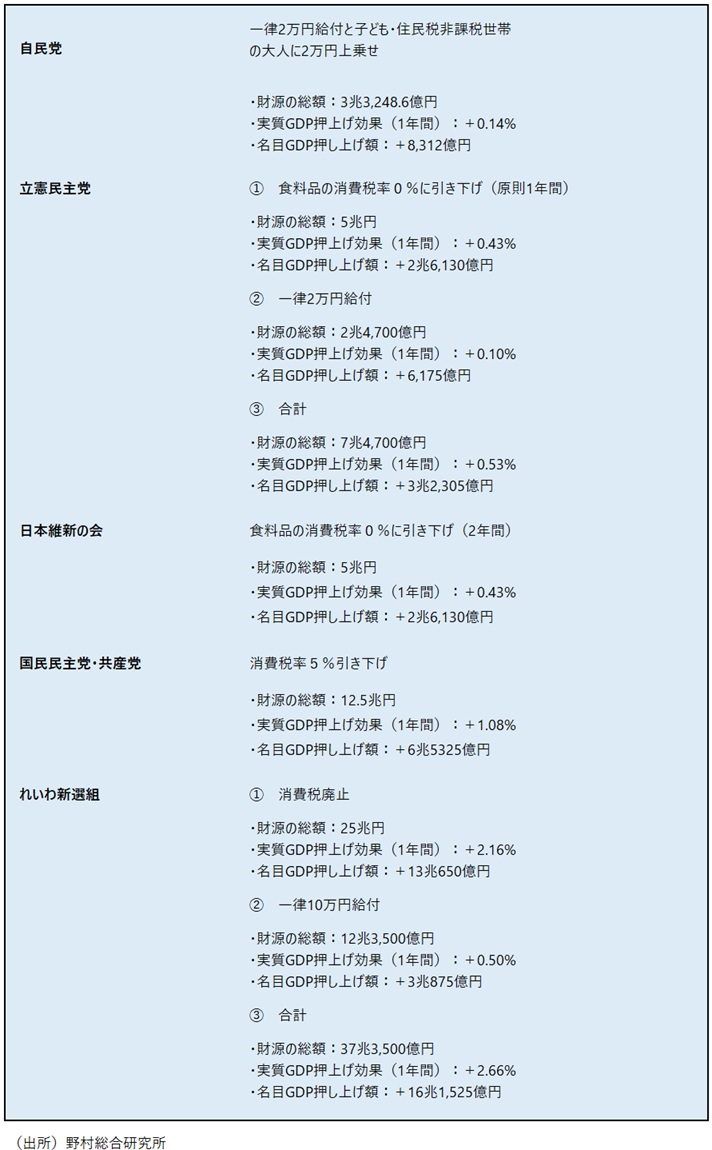

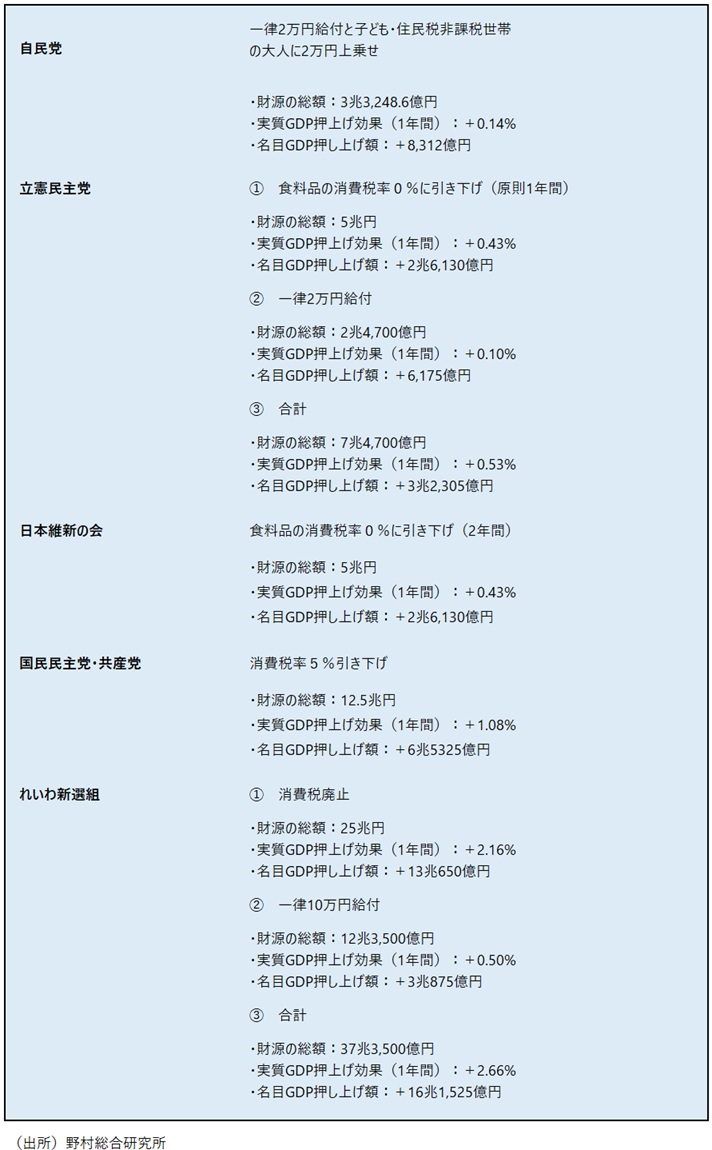

経済政策面で当面の注目点となるのは、今秋の臨時国会と補正予算編成である。与党は選挙公約であった給付金の実現を目指す。一律2万円の給付と子ども、非課税世帯の大人に2万円を上乗せするものだが、財源の総額は筆者試算で約3兆3,200億円、実質GDP押し上げ効果(1年)は+0.14%である。立憲民主党も一律2万円の給付を掲げていることから、立憲民主党の協力で給付金は実現するだろう。

他方、主要野党が一致する政策については、与党が受け入れざるを得なくなるだろう。その代表的なものがガソリン暫定税率の廃止だ。与党は、1.5兆円程度の税収減の財源を確保することをガソリン暫定税率の廃止の条件としてきたが、最終的には財源を確保しないままでの廃止を受け入れざるを得なくなるのではないか。

他方、主要野党が一致する政策については、与党が受け入れざるを得なくなるだろう。その代表的なものがガソリン暫定税率の廃止だ。与党は、1.5兆円程度の税収減の財源を確保することをガソリン暫定税率の廃止の条件としてきたが、最終的には財源を確保しないままでの廃止を受け入れざるを得なくなるのではないか。

図表 各党の物価高対策の経済効果(1年間)比較

来年の予算編成では社会保険料の引き下げ、追加の所得減税などが焦点に

また、来年の通常国会では、与党は予算を通すために、主要野党がそれぞれ掲げる政策を受け入れることになるだろう。立憲民主党、日本維新の会などが掲げる社会保険料の引き下げがその一つとなる可能性が考えられる。また、立憲民主党が掲げるベーシックサービス無料化、日本維新の会が掲げる大学までの授業料無料化、国民民主党が引き続き掲げる178万円までの所得課税最低限引き上げなども候補となるだろう。

与党がそうした野党の政策を受け入れて予算成立を目指す中、積極財政傾向が一段と強まることになるだろう。

与党がそうした野党の政策を受け入れて予算成立を目指す中、積極財政傾向が一段と強まることになるだろう。

消費税減税の可能性は?

消費税減税はほぼすべての野党が一致している政策であり、実現されやすいように見える。しかし、石破首相と自民党森山幹事長が続投する場合には、与党は引き続き消費税減税に反対する姿勢を崩さないだろう。それは責任ある政党をアピールした参院選での公約の目玉でもあったからだ。

それでも、野党が連携して消費税減税の法案を共同提出する場合には、それは成立するようにも見える。しかし実際には、立憲民主党の存在がそれを阻むのではないか。立憲民主党は財政健全化を重視する姿勢で他の野党と一線を画している。食料品の消費税率を0%にする政策を掲げているものの、それは原則1年の時限的な措置であり、さらに財源を確保するとしている。

この点から財源を明示しない、あるいは赤字国債発行を前提とする他の野党の消費税減税案とは連携できず、簡単には消費税減税は実施できないものと現時点では考える。

ただし、石破首相が辞任に追い込まれ、その後高市氏のような積極財政論者が首相に選ばれる場合には、消費税減税実現の可能性はより高まるだろう。

それでも、野党が連携して消費税減税の法案を共同提出する場合には、それは成立するようにも見える。しかし実際には、立憲民主党の存在がそれを阻むのではないか。立憲民主党は財政健全化を重視する姿勢で他の野党と一線を画している。食料品の消費税率を0%にする政策を掲げているものの、それは原則1年の時限的な措置であり、さらに財源を確保するとしている。

この点から財源を明示しない、あるいは赤字国債発行を前提とする他の野党の消費税減税案とは連携できず、簡単には消費税減税は実施できないものと現時点では考える。

ただし、石破首相が辞任に追い込まれ、その後高市氏のような積極財政論者が首相に選ばれる場合には、消費税減税実現の可能性はより高まるだろう。

積極財政路線が一段と強まり長期国債利回り上昇のリスク

このように、選挙後の経済政策では、積極財政路線が一段と強まることが予想される。それは長期国債利回りを押し上げるとともに、財政の信認低下から円安傾向を後押しするだろう。

積極財政は短期的な景気浮揚には効果を発揮するが、その効果は、長期国債利回りの上昇や円安による物価高によって相殺されやすいのではないか。さらに積極財政によって政府債務が一段と増加し、将来世代の需要を先食いする傾向が強まれば、将来の成長期待が低下することで企業が設備投資を控え、それが経済の潜在力を下げてしまうことも考えられる。

特に消費税減税が実施される方向となれば、長期国債利回りの上昇傾向はより顕著になるだろう。主要格付機関による日本国債格下げの可能性も意識されるようになり、そうした傾向を後押しするだろう。長期国債利回りの上昇は、景気にマイナスの影響を与え、国債含み損の拡大が金融機関の収益に悪影響を与えるなどの問題を生じさせる。

積極財政は短期的な景気浮揚には効果を発揮するが、その効果は、長期国債利回りの上昇や円安による物価高によって相殺されやすいのではないか。さらに積極財政によって政府債務が一段と増加し、将来世代の需要を先食いする傾向が強まれば、将来の成長期待が低下することで企業が設備投資を控え、それが経済の潜在力を下げてしまうことも考えられる。

特に消費税減税が実施される方向となれば、長期国債利回りの上昇傾向はより顕著になるだろう。主要格付機関による日本国債格下げの可能性も意識されるようになり、そうした傾向を後押しするだろう。長期国債利回りの上昇は、景気にマイナスの影響を与え、国債含み損の拡大が金融機関の収益に悪影響を与えるなどの問題を生じさせる。

国債市場が財政健全化を促す警鐘を鳴らすか

しかし、長期国債利回りの上昇が警鐘となり、積極財政路線を修正させる方向に働く可能性もある。日本の国債市場は長らく財政環境の変化を反映してこなかったが、日本銀行の金融政策正常化の影響もあり、足もとでは長期、超長期の国債利回り上昇が目立つようになってきた。これは、国債市場の機能が回復し、シグナル効果が戻ってきたことを示している可能性もあるのではないか。国債市場が財政健全化を促す警鐘を鳴らすかどうかにも注目しておきたい。

東京市場が休場の21日(月)の海外為替市場では、選挙前と比べて円高ドル安が進んだ。選挙結果が想定の範囲内であり、選挙前に売られていた円を買い戻す動きが出てるためだ。ただし選挙結果を織り込んでいく中、今後の市場は、円安、株高、債券安の傾向に振れやすいと考えられる。

東京市場が休場の21日(月)の海外為替市場では、選挙前と比べて円高ドル安が進んだ。選挙結果が想定の範囲内であり、選挙前に売られていた円を買い戻す動きが出てるためだ。ただし選挙結果を織り込んでいく中、今後の市場は、円安、株高、債券安の傾向に振れやすいと考えられる。

国家観を巡る議論は深まらなかった選挙に

今回の選挙では、給付金か消費税減税かという議論が高まったが、そもそも前者は物価高に対する短期的な対応、後者は迅速に実施できないことや恒久的な減税措置になりやすいことから、中長期的な政策と位置付けられる。そもそも両者は単純には比較できないのである。

また消費税減税は、減税とその経済効果のみに注目が集まり、それが将来にわたる税収への影響、消費税を基礎財源とする社会保障政策に与える影響などといったより幅広い視点での議論は深まらなかった感がある。

消費税減税は、「低負担・低福祉」か「高負担・高福祉」か、といった将来の国家観の中で議論を深め、最終的に国民が選択するものだ。

また、将来世代への負担転嫁を受け入れるか否か、外国人との共生を目指すのか否か、といった国家の在り方を巡る議論についても総じて深まりを欠いていた選挙となった感がある。

また消費税減税は、減税とその経済効果のみに注目が集まり、それが将来にわたる税収への影響、消費税を基礎財源とする社会保障政策に与える影響などといったより幅広い視点での議論は深まらなかった感がある。

消費税減税は、「低負担・低福祉」か「高負担・高福祉」か、といった将来の国家観の中で議論を深め、最終的に国民が選択するものだ。

また、将来世代への負担転嫁を受け入れるか否か、外国人との共生を目指すのか否か、といった国家の在り方を巡る議論についても総じて深まりを欠いていた選挙となった感がある。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。