JPYCが初の円建てステーブルコインを発行へ

電子決済を手がけるベンチャー「JPYC」は、ステーブルコインの発行に必要な金融庁への資金移動業者登録を済ませたことを受けて、日本円と価値が連動する円建てのステーブルコインを今年9月にも発行する方針を明らかにした。円建てステーブルコインの発行は国内で初となる。

米国ではステーブルコインの発行を規制するGENIUS法が今年7月に成立したが、日本ではステーブルコインを規制する法整備は、すでに2023年6月に改正資金決済法によって施行されている。これにより、ステーブルコインは暗号資産とは区別され、法定通貨を裏付けとする「電子決済手段」として法的に定義された。

発行が認められるのは、決済に利用される円建てのステーブルコインであり、価格変動が大きい株式、商品その他の暗号資産(ビットコインなど)などに連動した投資対象のステーブルコインの発行は認められない。

同法では金融システムの安定の観点から、発行・償還は銀行、資金移動業、信託会社(特定信託受益権の発行者である特定信託会社)のみに認められている。

また、利用者保護の観点から、第1に、ステーブルコインの額面での償還、第2に、安全資産である円建て預金・国債による裏付け資産の保有、第3に、その分別管理が義務付けられている。JPYCの場合は、裏付け資金の8割を国債購入に充て、残り2割は現預金などとして供託する。裏付け資産がないアルゴリズム型のステーブルコインの発行は認められない。

また、資金移動業者が発行者となる場合、資金決済法に基づく通常の規定と同様の送金上限規制と滞留規制(一定期間以上の資金の保持を制限する規制)が適用される。

米国ではステーブルコインの発行を規制するGENIUS法が今年7月に成立したが、日本ではステーブルコインを規制する法整備は、すでに2023年6月に改正資金決済法によって施行されている。これにより、ステーブルコインは暗号資産とは区別され、法定通貨を裏付けとする「電子決済手段」として法的に定義された。

発行が認められるのは、決済に利用される円建てのステーブルコインであり、価格変動が大きい株式、商品その他の暗号資産(ビットコインなど)などに連動した投資対象のステーブルコインの発行は認められない。

同法では金融システムの安定の観点から、発行・償還は銀行、資金移動業、信託会社(特定信託受益権の発行者である特定信託会社)のみに認められている。

また、利用者保護の観点から、第1に、ステーブルコインの額面での償還、第2に、安全資産である円建て預金・国債による裏付け資産の保有、第3に、その分別管理が義務付けられている。JPYCの場合は、裏付け資金の8割を国債購入に充て、残り2割は現預金などとして供託する。裏付け資産がないアルゴリズム型のステーブルコインの発行は認められない。

また、資金移動業者が発行者となる場合、資金決済法に基づく通常の規定と同様の送金上限規制と滞留規制(一定期間以上の資金の保持を制限する規制)が適用される。

国際送金に潜在的なニーズ

JPYCの岡部代表取締役は、2025年第1四半期に世界全体のステーブルコインの取引量が国際ブランドのVISAの決済額を上回ったことを踏まえて、国内ステーブルコインは将来、クレジットカード決済、銀行の送金ネットワークを大きく上回るような規模になる可能性に言及した。またJPYCは、3年間で1兆円のステーブルコインの発行を目標に据えている。

JPYCが発行されればすぐにでも利用ニーズが高まることが見込まれるのが、海外にいる留学生への仕送りや、外国人労働者による母国の家族への送金など、個人の国際送金だ。

日本銀行によると、国際銀行間通信協会(スイフト)を利用した一般的な国際銀行送金では、200ドル(約2万9800円)を送金する場合、2013~2019年の平均で送金額の17.5%、つまり35ドル(約5200円)の手数料がかかっていた。JPYCの岡部代表取締役によると、JPYCであれば「1円から、世界中に最短数秒で送金が完了する。ブロックチェーンの送金コストも安ければ1円以下になる」という。

ステーブルコインの発行者は、保有する裏付け資産から利子収入が得られ、その分、事業者、利用者の手数料を大きく抑える、あるいは無料にすることが可能となる。JPYCは、「足元の金利で1兆円分を発行できれば、ざっと50億円の金利収入が得られる」、と計算する。

JPYCが発行されればすぐにでも利用ニーズが高まることが見込まれるのが、海外にいる留学生への仕送りや、外国人労働者による母国の家族への送金など、個人の国際送金だ。

日本銀行によると、国際銀行間通信協会(スイフト)を利用した一般的な国際銀行送金では、200ドル(約2万9800円)を送金する場合、2013~2019年の平均で送金額の17.5%、つまり35ドル(約5200円)の手数料がかかっていた。JPYCの岡部代表取締役によると、JPYCであれば「1円から、世界中に最短数秒で送金が完了する。ブロックチェーンの送金コストも安ければ1円以下になる」という。

ステーブルコインの発行者は、保有する裏付け資産から利子収入が得られ、その分、事業者、利用者の手数料を大きく抑える、あるいは無料にすることが可能となる。JPYCは、「足元の金利で1兆円分を発行できれば、ざっと50億円の金利収入が得られる」、と計算する。

送金上限と取引業者が制約に

他方、JPYCの企業間の決済利用の拡大にはハードルがある。JPYCが登録されたのは、第二種資金移動業であり、送金は一回当たり100万円までしか認められていない。これでは、企業間の決済に利用されることに大きな制約が生じる。

送金上限のない第一種資金移動業の認可が認められたステーブルコイン発行者が多く出てこないと、企業間決済でのステーブルコインの利用は広がらないだろう。

さらに、ステーブルコインの発行ではなく取引を仲介する取引業者も認可制であるが、現状で認可されているのは、暗号資産交換業のSBIVCトレードの1社のみにとどまっている。

日本でステーブルコインの利用がさらに拡大するためには、ビジネスチャンスを得るべく、発行、仲介の双方の業務を申請する企業が大きく増加し、金融庁の認可が進むことが必要となる。

送金上限のない第一種資金移動業の認可が認められたステーブルコイン発行者が多く出てこないと、企業間決済でのステーブルコインの利用は広がらないだろう。

さらに、ステーブルコインの発行ではなく取引を仲介する取引業者も認可制であるが、現状で認可されているのは、暗号資産交換業のSBIVCトレードの1社のみにとどまっている。

日本でステーブルコインの利用がさらに拡大するためには、ビジネスチャンスを得るべく、発行、仲介の双方の業務を申請する企業が大きく増加し、金融庁の認可が進むことが必要となる。

日本のステーブルコインはスロースタート

国内ステーブルコインの発行者として、次に控える有力候補は、デジタル資産のインフラ基盤を手掛けるProgmat(プログマ)だ。プログマには3メガバンクをはじめとする国内の金融事業者が複数出資している。同社はステーブルコインの発行・流通基盤を開発しており、信託型での登録を目指す。複数の事業者がステーブルコインを発行できる金融インフラを築いていく計画だ。また、マネックスグループも円建てステーブルコインの発行を検討しているという。

米国では法整備が進むもとで、ドル建てステーブルコインの決済での利用が急速に進むことが予想されるが、それと比較すると日本はスロースタートとなるだろう。

(参考資料)

「円建てステーブルコイン、越境決済を即時・低コストでJPYCが来月にも発行、金融ビジネスに激変も」、2025年8月20日、日本経済新聞

「ステーブルコインのJPYC代表「デジタル円を数十億人に届ける」」、2025年8月20日、日本経済新聞電子版

「【金融マルチアングル】初の円建てステーブルコイン「JPYC」 3年間で1兆円発行の勝算と危うさ-胎動ステーブルコイン(3)」、2025年8月25日、日経ビジネス電子版

米国では法整備が進むもとで、ドル建てステーブルコインの決済での利用が急速に進むことが予想されるが、それと比較すると日本はスロースタートとなるだろう。

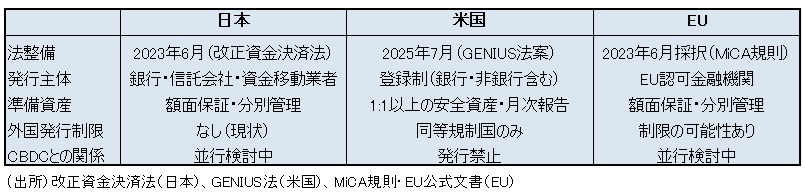

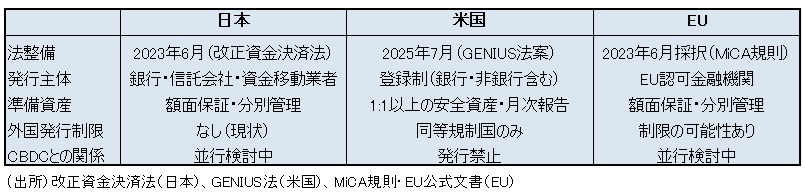

図表 ステーブルコイン規制の国際比較

(参考資料)

「円建てステーブルコイン、越境決済を即時・低コストでJPYCが来月にも発行、金融ビジネスに激変も」、2025年8月20日、日本経済新聞

「ステーブルコインのJPYC代表「デジタル円を数十億人に届ける」」、2025年8月20日、日本経済新聞電子版

「【金融マルチアングル】初の円建てステーブルコイン「JPYC」 3年間で1兆円発行の勝算と危うさ-胎動ステーブルコイン(3)」、2025年8月25日、日経ビジネス電子版

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。