主要野党3党に連立政権入りの可能性

10月4日に自民党の新総裁が決まる。その新総裁が、10月7日~10月11日頃とされる臨時国会での首班指名選挙で内閣総理大臣に指名される見通しだ。首班指名選挙までの間に、新総裁は野党との連携を進め、野党を連立政権に組み入れる流れを作る可能性もあるだろう。

衆院で自民・公明両党が占める議席は215で、過半数には18議席足りない。与党が政治の安定回復を図るのであれば、衆院で過半数の議席を回復することがまず必要となる。その場合、立憲民主党(148議席)、日本維新の会(38議席)、国民民主党(28議席)の3党が有力な連立相手となる。

この主要野党3党は、表面的には連立政権入りに慎重な姿勢も見せている。立憲民主党の野田代表は、基本的には「野党連立」を志向しており、「基本政策が違う自民党とは連立を組むことはありえない」と「大連立」には否定的だ。

ただし、辻元清美代表代行は「100%合意しなくても連立は可能」と述べるなど、党内には連立構築に前向きな意見もある。保守色が強い高市氏が新総裁に選ばれる場合には立憲民主党の連立入りの可能性は遠のくが、リベラルな林氏との間では政策姿勢に親和性もあり、連立入りの可能性も残されるのではないか。

日本維新の会は、立憲民主党との連携には消極的である一方、連立政権入りについては現実的な選択肢としており、前向きな姿勢も見られる。ただし、前原誠司氏など連立慎重派も一定数存在している。

国民民主党の玉木代表は10月1日に、「いきなり連立はあり得ない」とし、自民・公明との連立には、まず政策実現の道筋が必要としている。国民民主党が特に重視するのは、ガソリン税の暫定税率廃止と年収178万円までの所得控除額の引き上げだ。「これらが秋の臨時国会で実現する道筋が見えれば、信頼関係が醸成される」と述べ、将来的な連立入りには含みを持たせている。

衆院で自民・公明両党が占める議席は215で、過半数には18議席足りない。与党が政治の安定回復を図るのであれば、衆院で過半数の議席を回復することがまず必要となる。その場合、立憲民主党(148議席)、日本維新の会(38議席)、国民民主党(28議席)の3党が有力な連立相手となる。

この主要野党3党は、表面的には連立政権入りに慎重な姿勢も見せている。立憲民主党の野田代表は、基本的には「野党連立」を志向しており、「基本政策が違う自民党とは連立を組むことはありえない」と「大連立」には否定的だ。

ただし、辻元清美代表代行は「100%合意しなくても連立は可能」と述べるなど、党内には連立構築に前向きな意見もある。保守色が強い高市氏が新総裁に選ばれる場合には立憲民主党の連立入りの可能性は遠のくが、リベラルな林氏との間では政策姿勢に親和性もあり、連立入りの可能性も残されるのではないか。

日本維新の会は、立憲民主党との連携には消極的である一方、連立政権入りについては現実的な選択肢としており、前向きな姿勢も見られる。ただし、前原誠司氏など連立慎重派も一定数存在している。

国民民主党の玉木代表は10月1日に、「いきなり連立はあり得ない」とし、自民・公明との連立には、まず政策実現の道筋が必要としている。国民民主党が特に重視するのは、ガソリン税の暫定税率廃止と年収178万円までの所得控除額の引き上げだ。「これらが秋の臨時国会で実現する道筋が見えれば、信頼関係が醸成される」と述べ、将来的な連立入りには含みを持たせている。

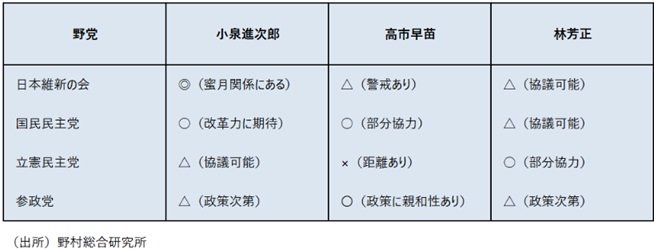

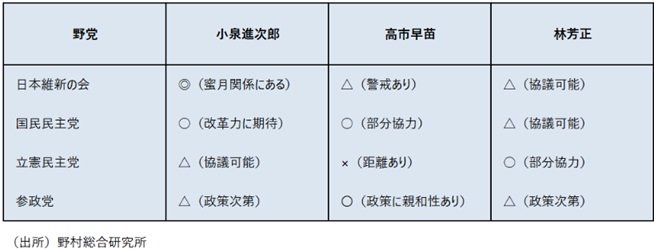

各候補者の他党との連携、連立の可能性

他方、保守色の強い高市氏が新総裁になる場合、外国人対策、赤字国債発行を伴う積極財政などの点で、政策面での親和性が最も強いのは参政党である。しかし、参政党は衆院では3議席しかなく、与党にとって連立のメリットは低い。そのため、高市新総裁のもとで、連携、連立の可能性が最も高いのは、保守性を持つ国民民主党だろう(図表1)。

高市氏は、国民民主党との連携、連立を意識して、国民民主党が掲げる、年収178万円までの所得控除額の引き上げに前向きな姿勢を見せている。

中道派の小泉氏が新総裁になる場合には、ともに「改革路線」という共通性を持ち、また従来から良好な関係を築いてきた日本維新の会との連携、連立が見通せるだろう。小泉氏は、「維新との連立は十分あり得る選択肢」と明言している。維新の吉村洋文代表も、「自民から(連立の)打診があれば協議に応じるのは当然」と発言している。

穏健派である林氏が新総裁になる場合には、主要な野党3党との連携強化や連立はいずれも可能となるだろう。ただし、財政健全化重視の林氏が、大型減税、積極財政を掲げる国民民主党との連立を受け入れるのは難しいのではないか。

他方、立憲民主党であれば、財政健全化重視の姿勢は共通しており、また、外交・安全保障政策でもリベラル(左派)色を持つ林氏は、立憲民主党との相性が最も良いだろう。

高市氏は、国民民主党との連携、連立を意識して、国民民主党が掲げる、年収178万円までの所得控除額の引き上げに前向きな姿勢を見せている。

中道派の小泉氏が新総裁になる場合には、ともに「改革路線」という共通性を持ち、また従来から良好な関係を築いてきた日本維新の会との連携、連立が見通せるだろう。小泉氏は、「維新との連立は十分あり得る選択肢」と明言している。維新の吉村洋文代表も、「自民から(連立の)打診があれば協議に応じるのは当然」と発言している。

穏健派である林氏が新総裁になる場合には、主要な野党3党との連携強化や連立はいずれも可能となるだろう。ただし、財政健全化重視の林氏が、大型減税、積極財政を掲げる国民民主党との連立を受け入れるのは難しいのではないか。

他方、立憲民主党であれば、財政健全化重視の姿勢は共通しており、また、外交・安全保障政策でもリベラル(左派)色を持つ林氏は、立憲民主党との相性が最も良いだろう。

図表1 自民党総裁選候補者と野党との連携・連立の実現可能性

高市+国民民主党、小泉+日本維新の会、林+立憲民主党の組み合わせが有力か

このように考えると、高市新総裁のもとでは国民民主党、小泉新総裁のもとでは日本維新の会、林新総裁の下では立憲民主党との連立が視野に入ってくるのではないか。

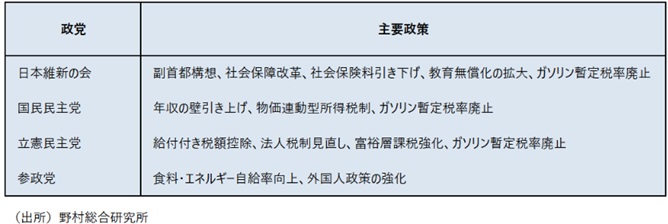

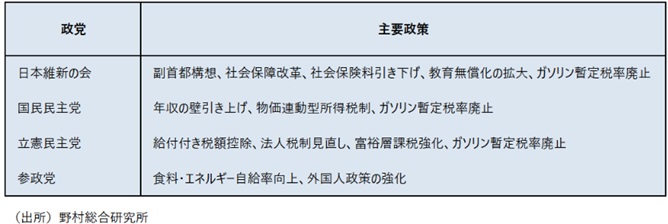

高市新総裁のもとで国民民主党との安定した連携、連立が成立すれば、高市氏が掲げる積極財政、金融緩和継続の路線が、国民民主党の支持により一段と強化されるだろう。そして、年収の壁引き上げ、物価連動型所得税制、ガソリン暫定税率廃止などの経済政策の実現可能性が高まる(図表2)。

小泉新総裁のもとで日本維新の会との安定した連携、連立となれば、規制改革など改革路線が強化されることが期待される。また、日本維新の会が掲げる、副首都構想、社会保障改革、社会保険料引き下げ、教育無償化の拡大、ガソリン暫定税率廃止などの政策の実現可能性が高まるだろう。

林新総裁のもとで立憲民主党との安定した連携、連立が成立すれば、林氏の掲げる財政健全化重視、日本銀行の独立性尊重と利上げ容認姿勢は、立憲民主党の支持により一段と強化されるだろう。そして、立憲民主党が掲げる給付付き税額控除、法人税制見直し、富裕層課税強化、ガソリン暫定税率廃止などの政策実現可能性が高まるだろう。

さらに、林氏が掲げる社会保障制度の抜本見直しである「日本版ユニバーサルクレジット」も、立憲民主党の支持の下で実現可能性が出てくるのではないか。

高市新総裁のもとで国民民主党との安定した連携、連立が成立すれば、高市氏が掲げる積極財政、金融緩和継続の路線が、国民民主党の支持により一段と強化されるだろう。そして、年収の壁引き上げ、物価連動型所得税制、ガソリン暫定税率廃止などの経済政策の実現可能性が高まる(図表2)。

小泉新総裁のもとで日本維新の会との安定した連携、連立となれば、規制改革など改革路線が強化されることが期待される。また、日本維新の会が掲げる、副首都構想、社会保障改革、社会保険料引き下げ、教育無償化の拡大、ガソリン暫定税率廃止などの政策の実現可能性が高まるだろう。

林新総裁のもとで立憲民主党との安定した連携、連立が成立すれば、林氏の掲げる財政健全化重視、日本銀行の独立性尊重と利上げ容認姿勢は、立憲民主党の支持により一段と強化されるだろう。そして、立憲民主党が掲げる給付付き税額控除、法人税制見直し、富裕層課税強化、ガソリン暫定税率廃止などの政策実現可能性が高まるだろう。

さらに、林氏が掲げる社会保障制度の抜本見直しである「日本版ユニバーサルクレジット」も、立憲民主党の支持の下で実現可能性が出てくるのではないか。

図表2 与党との連携・連立で実現可能な野党の政策

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。