労働時間規制緩和を「働きたい改革」の柱に

高市首相は10月4日の自民党総裁就任時のあいさつで、「私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」と発言した。政権発足後、その考えを体現するように、高市首相は上野賢一郎厚生労働相に対して、「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」を指示した。労働政策審議会で議論を加速させ、2025年度中の法案提出を目指す。

高市政権は、この労働時間規制緩和を「働きたい改革」の柱と位置付け、デジタル化、副業解禁、年収の壁撤廃などと合わせて包括的な制度改革を進める構えだ。

2019年に施行された「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間と定められている。特例として、臨時的な事情がある場合でも月100時間未満(休日労働含む)かつ2~6か月平均80時間以内という制限がある。

一方、過労死認定の目安(過労死ライン)は、厚生労働省のガイドラインで「発症前1か月に100時間超」または「2~6か月平均80時間超」とされている。つまり、現行の労働時間の上限規制で、特例の上限は過労死認定基準のギリギリ手前の水準となっている。

そのため、単純に労働時間規制の上限を引き上げれば、過労死のリスクを高めることを容認することになり、強い批判を浴びる可能性がある。上野厚生労働相は就任記者会見で「誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や(現行の)上限規制は過労死認定ラインであることを踏まえて検討する必要がある」と慎重な発言を行っている。

政府は28日に2025年版「過労死等防止対策白書」を閣議決定した。外食産業では労働時間が「過労死ライン」とされる週60時間以上の店長が約3割に上るなど、責任者の長時間労働の実態が明らかにされた。

高市政権は、この労働時間規制緩和を「働きたい改革」の柱と位置付け、デジタル化、副業解禁、年収の壁撤廃などと合わせて包括的な制度改革を進める構えだ。

2019年に施行された「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間と定められている。特例として、臨時的な事情がある場合でも月100時間未満(休日労働含む)かつ2~6か月平均80時間以内という制限がある。

一方、過労死認定の目安(過労死ライン)は、厚生労働省のガイドラインで「発症前1か月に100時間超」または「2~6か月平均80時間超」とされている。つまり、現行の労働時間の上限規制で、特例の上限は過労死認定基準のギリギリ手前の水準となっている。

そのため、単純に労働時間規制の上限を引き上げれば、過労死のリスクを高めることを容認することになり、強い批判を浴びる可能性がある。上野厚生労働相は就任記者会見で「誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や(現行の)上限規制は過労死認定ラインであることを踏まえて検討する必要がある」と慎重な発言を行っている。

政府は28日に2025年版「過労死等防止対策白書」を閣議決定した。外食産業では労働時間が「過労死ライン」とされる週60時間以上の店長が約3割に上るなど、責任者の長時間労働の実態が明らかにされた。

労働時間規制緩和に賛否

高市首相の労働時間規制緩和の考えを受けて、連合の芳野友子会長は、「これまでの長時間労働是正の取り組みに逆行するもので、看過できない」と批判した。過労死弁護団全国連絡会議幹事長の玉木一成弁護士も、「過労死は増加しており、緩和ではなく規制が必要。認識を深めた上で政策を考えてもらいたい」としている。また小池都知事は、私は『ワーク・ライフ・バランス』という言葉を、この都庁では『ライフが先でしょ』と言って、『ライフ・ワーク・バランス』に変えています」と発言するなど、長時間労働是正とライフ重視の姿勢を強調し、都としては生産性向上や働き方改革を支援する立場を示している。

このような批判を受けて、10月24日の所信表明演説で高市首相は、労働時間規制の緩和について言及しなかった。ただし、今後、検討は続けられていくだろう。

日本経済新聞社とテレビ東京は24~26日の世論調査で、いまの労働時間規制の緩和に賛成が64%と、反対の24%を上回った。特に、現役世代で規制の緩和に賛成の割合が高くなっている。緩和措置について、世論の支持は一定程度得られているのである。

このような批判を受けて、10月24日の所信表明演説で高市首相は、労働時間規制の緩和について言及しなかった。ただし、今後、検討は続けられていくだろう。

日本経済新聞社とテレビ東京は24~26日の世論調査で、いまの労働時間規制の緩和に賛成が64%と、反対の24%を上回った。特に、現役世代で規制の緩和に賛成の割合が高くなっている。緩和措置について、世論の支持は一定程度得られているのである。

労働時間規制緩和のメリット、デメリット

労働時間規制緩和で期待されるメリットには、以下のような点が挙げられる。

・労働力不足の緩和

・働きたい人が柔軟に働けることで、労働参加率が向上する

・専門人材の活用促進

・高度専門職や副業人材の活用が進み、企業の競争力強化につながる

・個人のキャリア形成支援

・リスキリングや副業を通じて、スキルアップの機会が増える

他方、デメリットとしては以下のような点が挙げられる。

・過労死リスクの増大

・規制緩和が長時間労働の常態化を招く恐れ。

・企業による濫用懸念

・特に中小企業で、労働者保護が不十分になる可能性

・制度対応の負担

・デジタル管理や健康管理体制の整備にコストがかかる

2019年に施行された「働き方改革関連法」で、時間外労働の上限設定には労働者の健康を守る狙いがあるが、それにとどまらず、時間を制限することで労働生産性を向上させるような労働者の取り組みを促すことや、企業の省力化投資を促すなど、プラスの経済効果も生んでいる。こうした点を踏まえると、人手不足の緩和を狙って、単純に労働時間の上限を引き上げる措置は問題が多いだろう。

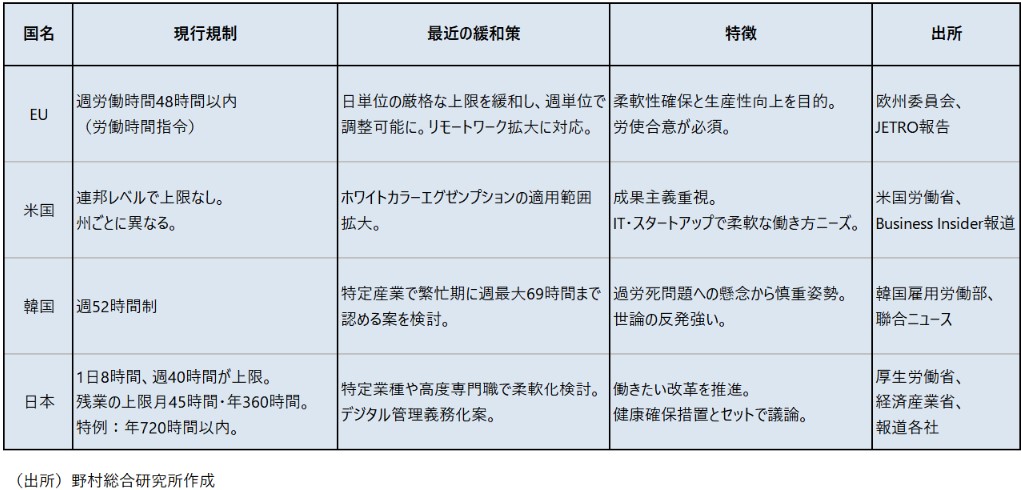

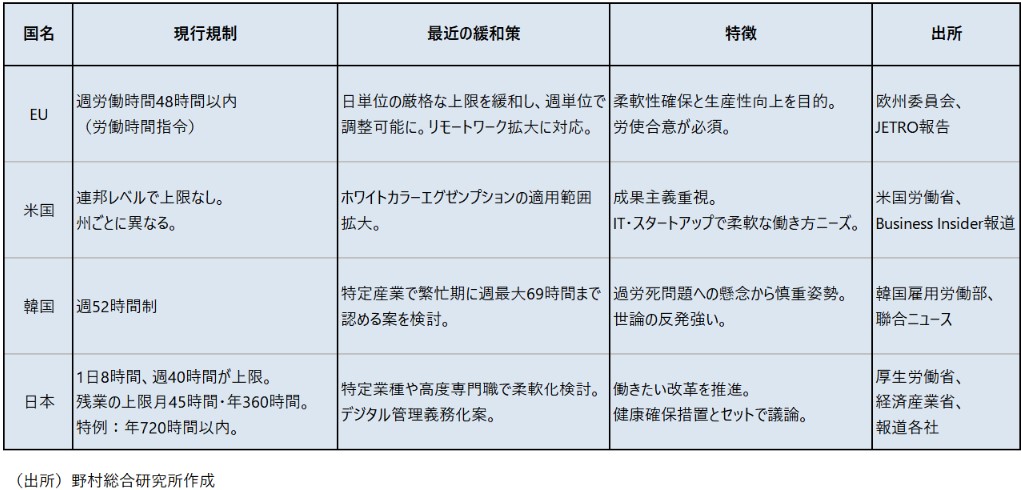

重要なのは、労働者の健康維持に十分配慮しつつ、個々の事情や意向に合わせて、労働時間をより柔軟化していくことは検討していくべきではないか。欧州連合(EU)や韓国などでも、労働時間規制の柔軟化が検討されているが、そうした海外の事情や海外での議論も参考にする必要があるだろう(図表)。

・労働力不足の緩和

・働きたい人が柔軟に働けることで、労働参加率が向上する

・専門人材の活用促進

・高度専門職や副業人材の活用が進み、企業の競争力強化につながる

・個人のキャリア形成支援

・リスキリングや副業を通じて、スキルアップの機会が増える

他方、デメリットとしては以下のような点が挙げられる。

・過労死リスクの増大

・規制緩和が長時間労働の常態化を招く恐れ。

・企業による濫用懸念

・特に中小企業で、労働者保護が不十分になる可能性

・制度対応の負担

・デジタル管理や健康管理体制の整備にコストがかかる

2019年に施行された「働き方改革関連法」で、時間外労働の上限設定には労働者の健康を守る狙いがあるが、それにとどまらず、時間を制限することで労働生産性を向上させるような労働者の取り組みを促すことや、企業の省力化投資を促すなど、プラスの経済効果も生んでいる。こうした点を踏まえると、人手不足の緩和を狙って、単純に労働時間の上限を引き上げる措置は問題が多いだろう。

重要なのは、労働者の健康維持に十分配慮しつつ、個々の事情や意向に合わせて、労働時間をより柔軟化していくことは検討していくべきではないか。欧州連合(EU)や韓国などでも、労働時間規制の柔軟化が検討されているが、そうした海外の事情や海外での議論も参考にする必要があるだろう(図表)。

(図表)労働時間規制の国際比較

(参考資料)

「「労働時間規制緩和」説明なし―所信表明演説で高市首相」、2025年10月24日、共同通信ニュース

「労働時間規制の緩和、賛成64%・反対24%-日経世論調査」、2025年10月27日、日本経済新聞電子版

「高市首相所信表明 「労働規制緩和」言及せず 厚労相に指示したのに… 首相、反発受け控えたか」、2025年10月25日、秋田魁新報

「「労働時間規制緩和」説明なし―所信表明演説で高市首相」、2025年10月24日、共同通信ニュース

「労働時間規制の緩和、賛成64%・反対24%-日経世論調査」、2025年10月27日、日本経済新聞電子版

「高市首相所信表明 「労働規制緩和」言及せず 厚労相に指示したのに… 首相、反発受け控えたか」、2025年10月25日、秋田魁新報

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。